詳細目次 [閉じる]

大畑駅:旅情駅探訪記

1998年1月(ぶらり乗り鉄一人旅)

JR肥薩線、大畑駅。

初めて、この駅に降り立ったのは、1998年1月1日のことだった。

南九州の薩摩・大隅両半島と霧島連山を、自転車で走る旅を行った帰路、吉松駅から、今はなき急行「えびの」に乗車して、この高原の旅情駅で途中下車をしたのである。

当時のダイヤの詳細は記録が残っていないが、夕刻の駅に降り立つと、駅舎側には吉松駅に向かう普通列車が「いさぶろう」のヘッドマークと正月飾りをつけて停車しており、急行「えびの」の着発を待っていた。

黄昏の大畑駅で、出発していく急行「えびの」を見送る。

続いて、吉松駅に向けて旅立つ「いさぶろう」を見送ると、束の間の喧騒に包まれていた駅に静寂が戻ってきた。元旦のこの日、夕刻の大畑駅に降り立つ乗客は、他には居なかった。

ループ線の途中にある高原のスイッチバック駅として、唯一無二のこの旅情駅は、訪れる者を魅了してやまない。

大畑駅を含む肥薩線や矢岳越えについての詳細を記述するのは、恐らく、冗長に感じられることであろうが、それを承知の上で、少し、その歴史に触れておきたい。

駅の開業は、旅客駅としては1909年12月26日であった。わざわざ、「旅客駅として」と記載したのは、同年11月21日には、貨客取扱のない信号場のような形で開設されているからである。

駅名の由来は、「国鉄全駅ルーツ大辞典(村石利夫編著・竹書房・1978年)」によると、「焼畑が作られていたところ」とある。その由来を物語るかのように、現在も、大畑駅のある高原の一帯には、畑地が点在している。

「角川日本地名大辞典 43 熊本県」で調べてみると、「小畑とも書いた」との記載もあり、「戦国期に見える地名」だと言う。その後、江戸時代から明治22年にかけて大畑村、明治22年から昭和17年にかけて、藍田村大字大畑となり、昭和17年以降は、人吉市に含まれることとなった。

現在、駅周辺は人吉市大野町の所属となっており、大畑町の地名も残っているものの、駅のある高原ではなく、その東麓の大川間(おこま)川沿いの地域になっている。ここには、大畑麓町という地名もあり、「角川日本地名大辞典」によれば、中世には大畑城が築かれたと言う。

さて、日本の鉄道黎明期を支えた蒸気機関車にとって、矢岳越えの区間は、動力の限界に近い三十パーミルを越える急勾配が連続する難所中の難所であり、ループ線に三段スイッチバックを併設して、ようやく、この険路を克服していた。

しかし、肥薩線は、単線非電化の地方交通線である。幹線でもない路線に、どうして、そこまで投資がなされたのか?という疑問が湧き上がる。

その疑問の答えは、鉄道建設史を紐解く事で氷解する。詳細は、文献調査記録で記述することとして、ここでは、簡単にまとめることにする。

即ち、建設当時、現在の肥薩線は、鹿児島本線を名乗っており、れっきとした幹線だったのである。

現在の鹿児島本線・肥薩おれんじ鉄道の海岸線ルートが開通したのは1927年。現肥薩線の山越えルートの開通から、18年も遅れている。その間、この峠越えの難路は、幹線として、多くの旅客や貨物の輸送を支えていた。

幹線であるからには、ループ線や三段スイッチバックを駆使してでも、勾配を克服して線路を敷設せねばならないのである。

矢岳越えの難区間にある肥薩線最長のトンネル・矢岳第一トンネルの出入り口には、北の矢岳駅側に当時の逓信大臣・山縣伊三郎による「天險若夷」、南の真幸駅側に完成時の鉄道院総裁・後藤新平による「引重致遠」との扁額が掲げられている。

扁額の意味はそれぞれ、このトンネルのおかげで、「天下の険も夷(岡・平坦地)の若く簡単に越えられるようになった」、「重い物を引いて、遠くに運ぶことができるようになった」といったものであるが、この区間の建設にかかる、国家の意気込みが感じられる。

現在も運行されている観光列車「いさぶろう」・「しんぺい」の名称は、これら建設功労者の名前に由来するのである。

幹線だったという歴史は分かったが、それにしても、何故、山越えのルートが選ばれたのであろうか?海岸線を行くルートならば、これほどまでの急勾配を克服する必要はなかったはずだ。

更に湧き上がるその疑問の答えは、建設当時の日本の国際情勢を鑑みることで見えてくる。

それは、「国防上の理由」、である。

日清戦争前夜の当時、食糧生産地である人吉地方からの輸送や、敵国艦隊の艦砲射撃に対する防御の観点から、強い権限を持った軍部の主導のもと、敢えて山越えルートが選択されたのである。そして、過酷を極めたその建設には、多数の朝鮮人労働者が、強制労働に動員されていた。

海岸線ルートの開通とともに、本線から地方線に格下げされ肥薩線と改称された山越えルートは、その後、日豊本線の開通によって、隼人駅~鹿児島駅間が日豊本線に組み込まれることになり、ついには、その路線名称にも関わらず薩摩には至らぬ路線となった。

日本の鉄道黎明期、全国で見られたこのような光景も、歴史の彼方に遠ざかり、今では、静かな高原の旅情駅に残る給水塔や駅舎が、この路線の栄枯盛衰を無言で物語るだけである。

観光客も去って暮れなずむ旅情駅・大畑で一人佇む。

明治の昔に思いを馳せる、静寂の時間。

去り難い思いに包まれながら、次の人吉駅行きの普通列車で、とっぷり暮れた旅情駅を後にした。

1999年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

1999年8月には、大畑駅を再訪した。

鹿児島で行われた学会に参加した後、南九州の鉄道路線に乗る旅を行い、肥薩線やくま川鉄道などにも乗車したのだが、その旅の道中で、駅前野宿の一駅として、この駅を再訪したのである。

前回訪れた時は1月1日であったが、今回は8月。緑が鮮やかな夏の大畑駅であった。

今夜は、駅前野宿の一夜を過ごせるとあって、駅付近を散策する時間にも恵まれる。そこで、駅西方の丘陵から俯瞰する大畑駅と、到着列車の光陰を撮影しにでかけた。

フィルム写真時代の当時のことで、傷んだフィルムをスキャンして画像を修正したので、あまりきれいな写真は残っていないが、ループ線を下ってきて、スイッチバックの引込線に入っていく、到着列車の光陰が印象的であった。

駅に戻ると、駅舎周辺は、暮色に包まれていた。

大畑駅暮景。

駅前野宿ならではの至福の時間を過ごすことが出来た。

一夜明けて、早朝の大畑駅に到着した始発列車は、キハ31系の単行気動車であった。

夏の夜明けは早く、始発列車の時間でも、既に、日は高く昇っていた。

駅構内の給水塔や保線詰所を撮影しつつ、駅で過ごすひと時を楽しんだ後、吉松駅に向かう列車に乗って、大畑駅を後にした。

2016年12月・2017年1月(ちゃり鉄9号)

三度目の訪問は、2016年12月29日、及び、2017年1月2日のことだった。

正確に言えば、第三訪、第四訪ということになるが、「ちゃり鉄9号」の旅の中での訪問であったので、両者をまとめて、第三訪とした。

この「ちゃり鉄9号」の旅では、肥薩線も全駅を訪れたのだが、矢岳越え区間の真幸駅、矢岳駅、大畑駅の三駅全てで、駅前野宿をすることにした。

隣接する三駅に、順番に一つずつ駅前野宿することにすると、その日の行程が間延びしてしまうので、行程的には、複雑に行ったり来たりしながら、三駅全てで駅前野宿できるようにした。この辺りの計画は、作成に苦心したところである。

まず、はじめに矢岳駅で駅前野宿。この日は、桜島を出発してから、大隅線跡を辿り、隼人から肥薩線の各駅を辿って、真幸駅から矢岳駅に到着した。

翌日、矢岳駅から大畑駅を経由して、肥薩線全線を走破し、上田浦駅まで進んで駅前野宿。

更に翌々日、上田浦駅から水俣に進み、山野線跡を巡った後、吉松駅から吉都線に入り、京町温泉駅でちゃり鉄を「途中下車」。真幸駅に登って、駅前野宿。

その後、吉都線を走破し、都井岬、宮崎交通鉄道線跡、妻線跡、横谷峠、くま川鉄道と巡って、大畑駅で駅前野宿。そこから、久七峠を経由して薩摩大口に抜け、宮之城線跡に進む…という行程である。

矢岳駅を出発した12月29日早朝、大畑駅近郊の高原に達すると、眼下には、雲海が朝日に照らし出されて金色に輝く、絶景が広がっていた。

大野集落を通り過ぎて、しばらく走り、高原の大畑駅に到着した。集落から大畑駅までは、自転車でも結構な距離がある上に、アップダウンも相応で、現在、この駅を定期利用する乗客は居ないように思われる。

開設当時は、急勾配に挑む蒸気機関車の給水や交換のために設けられた信号場としての役割が強かった。

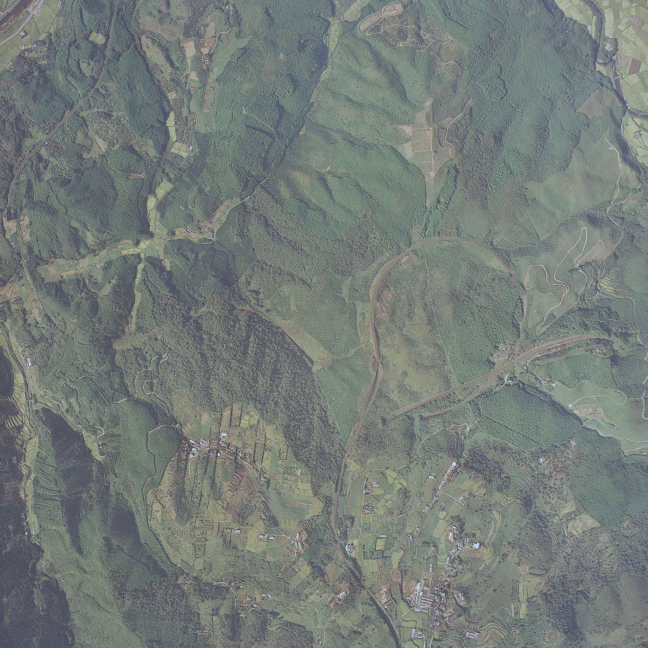

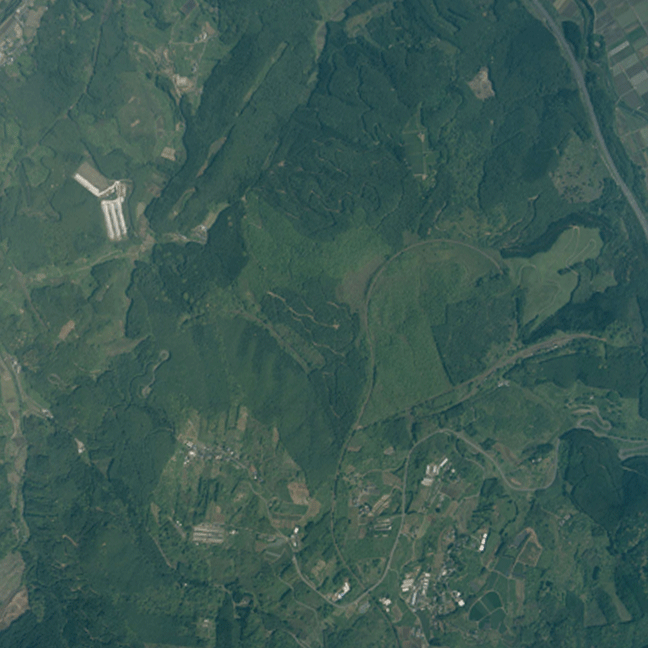

以下に示すのは、国土地理院で公開されている旧版の空撮画像を、ほぼ、同じエリアで表示させたものである。上から順に、1948年6月7日、1976年9月29日、2009年4月29日の撮影となっている。各画像には、国土地理院地形図も重ねてあり、マウスオーバーやタップ操作で画像を切り替えられるようにしてある。

まず、1948年撮影のモノクロ画像を見てみると、大畑駅のループやスイッチバック構造がはっきりと見えていて、興味深いが、特に、駅ホームに隣接したループ線の始まりの部分の内側に、幾つもの建物が見える。これは、大畑駅に勤務する国鉄職員の官舎である。他にも、駅の周辺に建物があるように見えるが、大半は、駅施設や裸地であり、民家らしき建物は、わずかに点在するだけである。

次に、1976年撮影のカラー画像を見てみると、駅周辺の建物の様子が、もう少しわかりやすく判別できよう。この時点でも、ループの中には、まだ、官舎の建物が存在している。駅の東側には、つづら折りの道が見えているが、地図画像に切り替えると分かるように、ここは既に、山麓に下る斜面となっており、大畑駅が狭い丘陵の地形の中に、苦労して設けられたということが分かる。

更に、最後の2009年撮影のカラー画像になると、官舎の場所は緑に覆われており、既に、草地と化していることが分かる。実際、現地に行っても、そこに、建物は存在していない。大畑駅の東側に現れる太い道路は、九州自動車道である。

大畑駅の無人化は、1986年11月1日のことであった。約20年のうちに、その痕跡は、すっかり消え失せてしまったのである。

なお、切り替えた地形図の方には、駅に記念碑の記号がある。

これは、大畑駅構内に現存する蒸気機関車の動輪モニュメントと、工事殉職者の慰霊碑を示したものである。以下の写真がそれであるが、この写真の記念碑や動輪の奥の草地に、かつては、職員官舎が立ち並んでいたのであろう。

また、駅のすぐ隣には、先程の地形図にも描かれている、宮地嶽神社が鎮座している。神社の参道の入口の鳥居が、丘の下に設けられている。

この日の天気は下り坂で、駅に到着する頃には、次第に曇りがちとなってきた。

開業以来の歴史を刻む大畑駅の駅舎とホームの水場を撮影する。

蒸気機関車の時代、人吉からの急勾配を登って、高原の大畑駅に到着した列車からは、多くの乗客が降り立ち、ホーム上のこの水場で、煤けた顔や手を洗ったことだろう。

そんな喧騒も今は昔。真冬の高原駅の朝は、ピンと張り詰めた静寂に包まれていた。

この日は、大畑駅で停車した後、直ぐに出発して、肥薩線に沿って球磨川を下る予定であった。

数日後に再訪する予定であったので、短時間の滞在で駅を後にする。

人吉への道中、駅付近にある人吉梅園を眼下に望む高原の縁に達すると、朝焼けに照らされて金色に輝く雲海が沸き立ち、その彼方に、重畳たる九州山地の山並みが続く絶景が広がった。

しかし、沸き立つ雲が暗示したように、球磨川沿いに下り始める頃には雨が降り始めた。

それから4日後の1月2日、再び、大畑駅に到着した。この日は、妻線の終着駅だった杉安駅跡付近から、村所、横谷峠、くま川鉄道沿線を経由して、夕刻に到着した。今夜は駅前野宿である。

4日ぶりに再訪した暮れなずむ大畑駅。

この日も、観光客の喧騒はなく、静かな旅情駅を堪能することが出来た。

駅付近を散策していると、山峡に列車の走行音が響いてきた。

ほどなく、人吉からの急勾配を登って、単行気動車の普通列車が、ホッと一息つくといった感じで、大畑駅に入線してきた。蒸気機関車の時代が遠ざかり、ローカル線は、気動車の時代になったが、気動車にとっても、矢岳越えの急勾配区間は、厳しい区間であることに違いはない。

平成時代の大畑駅で、明治時代と昭和時代が交錯する。

車内には観光客らしき乗客が散見されたが、乗降する客はおらず、ほどなく、スイッチバックして、引込線に入っていった。徐行しながら、入線してきたばかりの線路を逆走し、渡り線を通って引き込み線に入っていく様は、スイッチバックならでは。

開業当時の施設が残る駅構内を、スイッチバックで気動車が発着する風景は、今では貴重な風景であり、給水塔や駅舎、ホームの噴水などは、南九州近代化産業遺産群の一つに指定されている。

やがて、汽笛が聞こえ、ループ線を通って吉松方面へ出発する普通列車が駆け抜けていった。しばらく、山峡に気動車のエンジン音が響いていたが、やがて、引込線の向こうの丘の上に、テールライトが見えたのも束の間、エンジン音の余韻を残して、矢岳越えに消えていった。

静けさの戻った高原の旅情駅。暮色に包まれる大畑駅の情景。

久しぶりの駅前野宿の一夜に、明かりが灯ったホームの上で、静かな喜びを噛み締めた。

訪れる者が居ない旅情駅も新年の装いをまとっていた。地元の方の愛着を感じるひと時だ。

暮色の移り変わりはドラマチックだが、一瞬でもある。

駅舎の外に出てみれば、明るい紫色に包まれていた空は、いつの間にか、群青色に染まり、夜の帳が下り始めていた。明かりの灯る旅情駅に、一人佇む至福の時間。夕刻の静けさが心地よい大畑駅。一人旅の時間の中で、私が、一番好きな時間である。

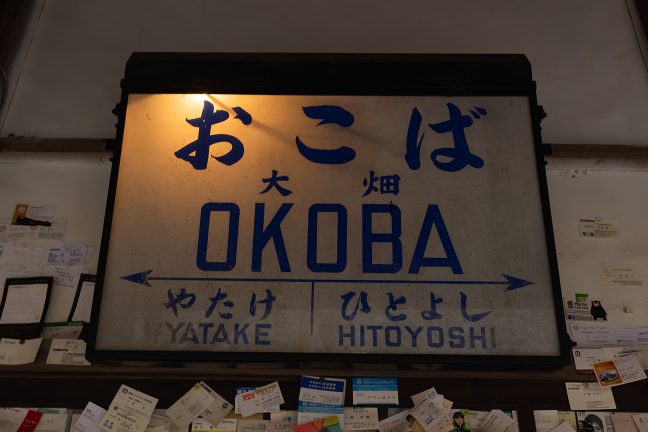

大畑駅の駅舎は、訪問者が貼り付けた名刺で、埋め尽くされている。古びた駅名表示が、橙色の明かりに照らされて印象的だ。木製の改札ラッチも、磨かれた状態で残っており、開業当時の面影を今に伝えている。

日中であれば、観光客の往来もあり、一人静かな時間を過ごすというのも案外難しいだろうが、夕方から早朝にかけては、そういった観光客の往来も途絶え、旅情駅らしい表情で旅人を迎えてくれる。

誰も訪れない状況は、駅としては望ましいものではないが、こうして、静かなひと時を過ごすことが出来るのは、喜びでもある。

駅付近を散策していると、山峡に列車の走行音が響き始めた。

やがて、ループ線に軌跡を描いて、人吉行きの最終が静かに入線してきた。

暗くなった窓の外を眺める乗客の姿もなく、車内に散見された乗客は、皆、居眠りをしている様子だった。

19時過ぎに人吉方面への最終のテールライトを見送る。

旅情駅の夜には、テールライトが似合う。

20時過ぎには、吉松方面への最終列車が到着した。これが、本日の最終列車でもある。乗客の姿は殆どなかった。この時刻から、僅かな乗客を乗せて矢岳越えの難所に挑むのかと思うと、運転士の苦労が忍ばれる。

引上線でスイッチバックした普通列車は、光陰を残して、ループ線を登っていった。

そのエンジン音が、丘の彼方に消えると、駅は静寂に包まれた。旅情駅を訪れるのは夜の帳ばかり。

最終列車を見送った後の駅に一人佇む。

ホーム上を、何を思うでもなく、ブラブラしている内に、辺りには寒気が降りてきた。九州とはいえ、高原の駅の冬の夜は、寒さも厳しい。

テントに帰り寝袋に潜り込むと、心地よい暖かさの中で、あっという間に眠りに落ちた。

翌、早朝。

黎明の澄み切った大気の中に佇む大畑駅の情景。

最も旅情駅らしい雰囲気が漂う、日の出前の静謐な時間。

日没後の暮れなずむ時間は、感傷的な気持ちになるが、夜明け前の黎明の時間は、凛とした清々しさを感じる。

ほとんど雲のない群青の空が、水平線から、紅に染まってゆく。今日一日、好天に恵まれそうだ。

やがて、山峡にエンジン音を響かせて、人吉へと下る始発列車がやってきた。

丘の向こうにヘッドライトの軌跡を描いた普通列車は、ループ線の途中でトンネルに入るため、一瞬、エンジン音が途切れるが、再び、そのエンジン音が響き出すと、今度は、すぐそこの茂みの向こうを、テールライトと窓ガラスの軌跡を描いて、引上線に入っていく。

その後、ソロリソロリと、駅のホームに滑り込んできた普通列車には、乗客の姿はなく、勿論、大畑駅から列車に乗り込む人の姿もなかった。

時刻は7時過ぎだが、九州の朝はまだ明けず、辺りは、青い大気の底で、まだ、眠りについている。

始発列車の出発を見送った後、私も、本日の目的地、薩摩高城駅に向けて、まだ明けやらぬ大畑駅を後旅立った。大畑駅の高原から見下ろす人吉盆地は、雲海に包まれていた。今日も、天気は良さそうだ。

大畑駅:文献調査記録

日本国有鉄道百年史 3(日本国有鉄道・1971年)

本文の中でも述べたことだが、肥薩線のルート決定に関しては、軍部の関与なども含め、明治時代の日本を取り巻く社会情勢が、密接に関係している。これらについて記述した文献は多いが、ここでは、特に原典とも言える「日本国有鉄道百年史」の記述を引用しながら、まとめていきたいと思う。やはり、国鉄がまとめた「日本国有鉄道百年史」の記述が、質・量共に、第一級の資料である。

なお、肥薩線に関する記述としては、同書の第3巻、第6巻の記述が参考になるのだが、そのルート決定に関する記載は、第3巻に収められているため、本節では第3巻(以下「百年史3」と略記)の記述を中心に、当時の帝国議会の議事録(速記録)も参照しながら、以下にまとめていくこととする。

まず、熊本以南、鹿児島に至る鉄道建設に関する当時の状況について、以下の記述がある。

「明治25年6月公布された「鉄道敷設法」では、その第2条に掲げた予定線のうち「九州線」のいくつかの路線を掲げた。そのなかで「熊本県下熊本ヨリ三角ニ至ル鉄道及宇土ヨリ分岐シ八代ヲ経テ鹿児島県下鹿児島ニ至ル鉄道」(『法令全書』明治25年)が予定線として含められた。しかし、九州線のうちでも佐世保や長崎など軍港や貿易港の所在地への鉄道が第1期線に加えられたのに対し、熊本以南の鉄道建設は第1期線から除外されていたのである」

ここで登場した「鉄道敷設法」は、その第一条で、「政府は帝国に必要なる鉄道を完成する為漸次予定の線路調査し及敷設す」と定めているとおり、大日本帝国に必要な鉄道路線を調査し敷設していくために定められた法律である。開国以降、公私混在して全国でバラバラに敷設されていた鉄道に関して、国策として調査敷設する路線を明らかにし、建設を促進していくための法律であった。その背景にあったのは勿論、富国強兵政策である。

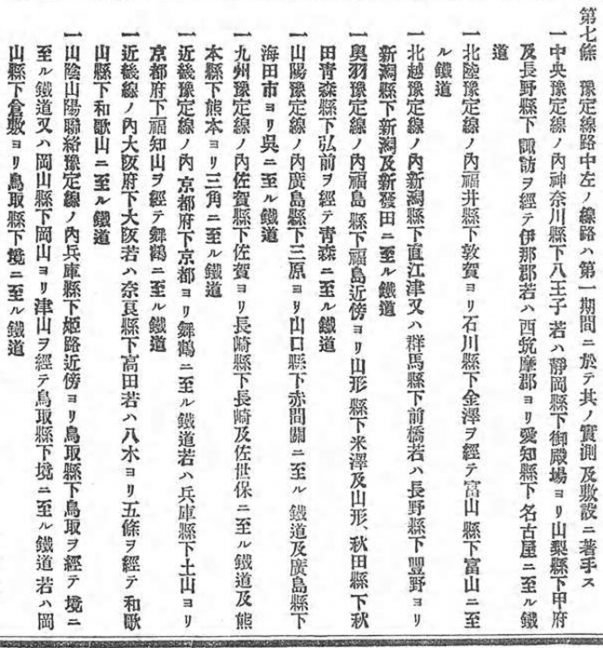

然しながら、国土全体に関する調査建設計画を、法律制定時に一気に明示することは現実的ではなく、予定路線を第二条で包括的に定めるとともに、第七条で優先して敷設に着手すべき路線を掲げた。この優先路線が「第一期線」である。

その詳細をここで掲載するは避けるが、第二条には「中央線・北陸線・北陸線及北越線の連絡線・北越線・北越線及奥羽線の連絡線・奥羽線・総武線及常磐線・近畿線・山陽線・山陰線・山陰及山陽連絡線・四国線・九州線」という形で、地域ごとに包括的に路線名が明記され、更に、それぞれの路線に、具体的な調査敷設区間が複数明示されていた。

イメージとしては、既に敷設されていた路線と合わせて、青森から九州に至るまでの幹線を敷設するとともに、それらの幹線間を連絡する路線や分岐する支線を幾つか敷設し、階梯状に路線網を敷設しようとしたのである。

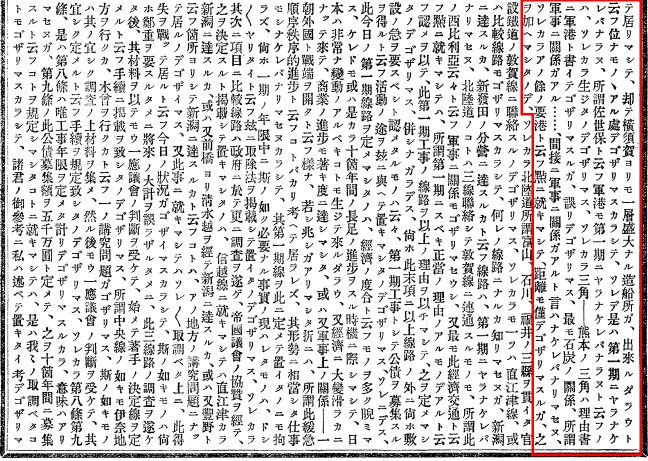

以下には、この鉄道敷設法第七条の条文を、以下に引用図として掲載する。

上の図に示したように第一期線として九路線が挙げられているが、九州予定線の内で選定されたのが、「佐賀~佐世保・長崎間、熊本~三角間」であった。江戸時代以来の貿易港であった長崎や軍港として重要な佐世保が、選定されたのは分かりやすいが、熊本~三角間、現在の三角線に当たるルートも選定されていたのは注目に値する。

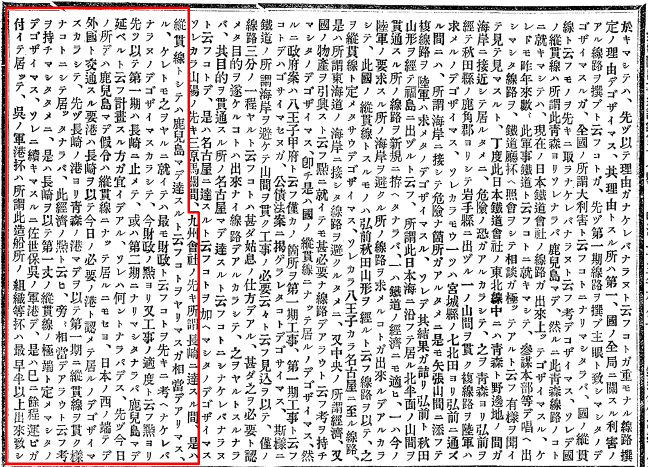

以下に示す3枚の図は、1892(明25)年6月21日の鉄道敷設法公布直前に開催されていた、第3回帝国議会本会議の速記録の抜粋である。上の2枚は衆議院本会議速記録第17号(6月2日)、下の1枚は貴族院本会議速記録第24号(6月11日)である。赤枠で囲んだ範囲に、九州線における第一期線選定についての理由が述べられている。

旧字体で書かれた速記録ということで読みにくいが、その要旨は「長崎は対外貿易の観点で重要であり本土縦貫線の一端と位置付けるのに最適。佐世保は呉・横須賀と並ぶ軍港として重要。三角は小規模とはいえ良港で、熊本の物産や三池炭鉱の石炭の搬出港となる。熊本から距離も近く、工事も容易である」ということである。

なお、1枚目に掲げた衆議院議事速記録第17号では、鹿児島までの路線が第一期線に含まれなかった理由についても、述べられている。

それによると、「国土縦貫線は鹿児島まで達するのが重要であるが、財政面と優先度を考慮するならば、第一期線は長崎(及び佐世保・三角)に止め、鹿児島は第2期線に含めるのが適切である」ということになる。

軍港や貿易港に比して、鹿児島に至る鉄道路線は、相対的に重要性が低く考えられていた、幕末から明治にかけての世情をよく反映している。

第一期線から除外されていた熊本以南の鉄道が第一期線に加えられたのは、1894(明27)年5月15日の第6会帝国議会に提出された政府法案で、そこでは、篠ノ井線と共に、鹿児島線が加えられている。その理由は、「九州縦貫線の一環としてこの線が重要であるというところにあった(百年史3)」。

1892(明25)年から1894(明27)年の間に、熊本以南八代を経て鹿児島に至る鉄道を第一期線に繰上げるという形で、国家による鉄道敷設の方針が転換した訳だが、1894年には日清戦争が勃発しており、熊本以南の鉄道建設に関する軍事上の重要性が急激に変化した可能性はある。但し、勿論それだけではなく、そこには当然、第一期線への繰上を求めた、様々な勢力の活動があったのである。それについては、後述する。

さて、熊本以南の鉄道建設が第一期線に繰上げられたとすると、今度は、どこを通すのか?という議論が出てくる。これについて、海岸路線、山岳路線が比較検討された経緯については、本文で述べたとおりであるが、この部分に関しては、実は、第3の路線も検討路線として存在していた。以下に、「百年史3」に記載された一文を引用する。

「熊本以南の線路については次の2線があげられた。すなわち、第1は鹿児島線松橋・鹿児島間で、経由地点は八代・人吉市・加治木、距離は103マイル30チェーン(166.4キロメートル)、建設費は867万2301円であった。この区間は八代から球磨川沿いに人吉・吉松の山間部を通って国分へ抜ける線で、最急勾配は1000分の33をとっていた。第2は西目海岸線松橋・鹿児島間で、佐敷・阿久根・向田・伊集院を経由する110マイル30チェーン(177.6キロメートル)の路線であり、これはほとんど西海岸沿いに南下し、薩摩半島の付け根を横断して鹿児島に達するもので、最急勾配は1000分の25であった。この路線には西目中央線という比較線が構想されていた。この比較線は松橋から佐敷に至り、国見岳・向田・厚地を経て鹿児島に達する101マイル19チェーン(162.9キロメートル)の線路で、3線中最短距離をとっていた。しかし、山間部を通るため、西目海岸線が建設費695万2166円とされたのに対し、中央線は726万2251円となっていた。最急勾配は西目海岸線と同じく1000分の25であった」

つまり、検討路線としては、現在の肥薩線に当る「鹿児島線」、現在の肥薩おれんじ鉄道や鹿児島本線に当る「西目海岸線」を核とし、「西目海岸線」の比較線として、「西目中央線」という路線が想定されていたのである。

なお、ここに登場した地名のうち、国見岳は現在の伊佐市北部にある国見山(964.9m)、向田は川内、厚地は鹿児島市花尾町(それ以前は、日置郡郡山町大字厚地)である。

従って、これらの現地名を追ってみると、第3の路線は、佐敷から山間部に入り、国見山の山麓を越えて、旧山野線の薩摩布計駅付近から薩摩大口駅に至った後、旧宮之城線の沿線を通って川内を経由、その後、入来峠付近を越えて、郡山町内から鹿児島駅に達する線形の路線が想定されていたと思われる。

「西目中央線」は、「西目海岸線」と「鹿児島線」の中間に想定されていた路線ということである。

以下、法律公布から施工に至るまでの流れは以下のように記述されている。「篠ノ井線」と「鹿児島線」の2線は、同じ時期に検討俎上に乗っており、以下で言う「この2線」は「篠ノ井線」と「鹿児島線」のことである。

「この2線を加えた「鉄道敷設法」改正法律案は、5月24日衆議院を通過し、同月28日には貴族院も可決した。

こうして6月12日法律第6~11号として公布されたが、鹿児島線は篠ノ井線とともに法律第11号で第1期線に編入され、宇土・八代・鹿児島間は早急に建設をすすめることとなった」。

「このうち、宇土・八代間は熊本・宇土間と同じく九州鉄道が建設の許可を得ていたため、九州鉄道に建設を実施させることとし、八代以南を鉄道局が施工する方針をとった」。

この段階で、3つの比較検討路線の内、「鹿児島線」ルートで決定され、鉄道敷設法改正法律として公布されているわけであるが、その経緯について、「百年史3」の中には、特に記載はない。勿論、「軍部の意向」の影響などとは、記されてはいない。国鉄編集による記述であるから、当然と言えるかもしれない。

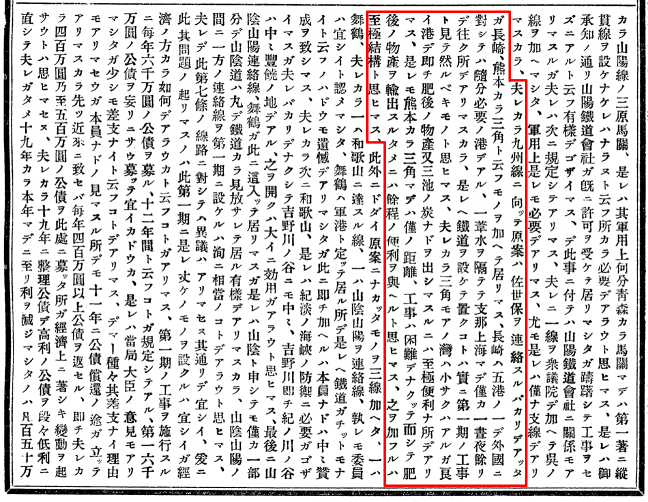

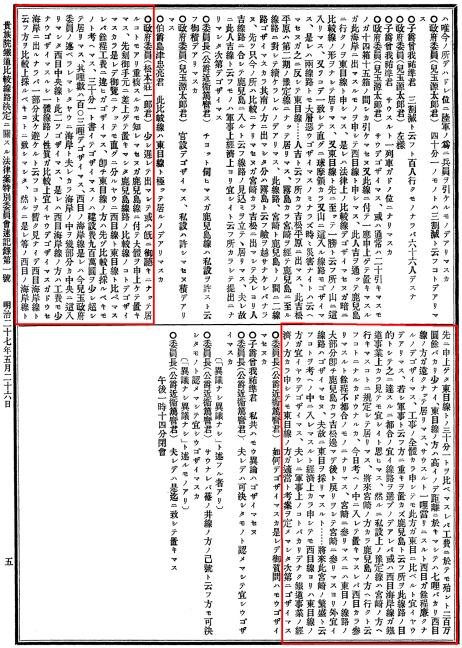

これについて、第6回帝国議会の議事録を調べてみると、「貴族院鉄道比較線路決定に関する法律案特別委員会の速記録第1号」に記録された、政府委員・松本荘一郎の答弁を見つけることが出来た。路線決定に関する政府判断を示した答弁として、非常に具体的に記録されているので、以下に図示した上で、要約を試みる。なお、松本荘一郎は、逓信省鉄道局長を務めた人物である。

この答弁では、「百年史3」で言うところの「鹿児島線」は、「東目線」と記されているのだが、この答弁から政府の判断の流れを要約すると、「西目海岸線と西目中央線を比べると、工費の点でも線路の線路の性質でも西目海岸線の方が適切である。西目海岸線と東目線を比較すると、距離の上では西目海岸線の方が長いが、工費の点で西目海岸線の方が安い。もし軍事に重点を置かず、鹿児島に達するのに都合のいい路線を選ぶなら、鉄道事業上、西目海岸線が良い。しかし、将来、宮崎と鹿児島を連絡することや、軍事上のことも考えると、東目線を選ぶのが適当である」ということになる。

こうしてみると、現在の肥薩線の路線が「鹿児島線」として選定されるにあたっては、「予定線から第一期線への繰上げ」と、「比較3路線の中から、鹿児島線(東目線)への決定」という段階を経ていることになる。そして、これらの段階を通過していくに当たって、地元からの陳情があったということは、容易に推測できよう。

それについて、次の文献を紐解いてみよう。

人吉球磨の交通史(人吉球磨の交通史編纂委員会・人吉球磨自動車協会・1994年)

「人吉球磨の交通史(以下、交通史と略記)」は「交通史」というように、鉄道のみならず、自動車や水運なども含めた、交通全般に関する歴史資料であるが、その中に、肥薩線に関する記述があり、地元団体や有力者の活動などについて詳細にまとめられている。

この記述によって、熊本以南の鉄道建設が第一期線に繰上げられた背景や、比較三路線の中から、現在のルートである「鹿児島線」ルートが選ばれた経緯を、詳しく知ることが出来るので、以下に、引用しながら取りまとめたい。

これによると、鉄道敷設法公布の1年前である1891(明治24)年7月1日、半官半民の九州鉄道によって、熊本まで鉄道が敷設された。その当時の政府・帝国議会議員の認識は、上に述べたとおりである。

しかし、鹿児島では、これに先立つ1887(明治20)年には、既に、「鹿児島まで帝国鉄道の幹線を敷設すべきである」という投書がなされていたようである。「交通史」の記述を引用してみる

「「明治二十年の春、鹿児島県人河嶋健介、鹿児島新聞に投書して、帝国鉄道の縦貫幹線は、鹿児島市より球磨郡大河間を経て同郡を中断し、九州鉄道に松橋辺にて接続するの安全にして且つ必要なるを説く。同年八月、人吉有志者十余名、広路校に集合し、鉄道敷設に付鹿児島新聞の投書を議題とした協議を遂げ鹿児島有志の同意を求むることに決し、鹿児島有志訪問委員を選定、有志応分の出金を集めて旅費に宛つ。」

とあり、鹿児島新聞の投書がきっかけとなって、人吉・球磨有志の出費で鹿児島訪問が計画された。」

とある。ここで出てくる球磨郡大河間は、大畑駅東方に大野渓谷を刻む大川間川流域を指すと思われるので、この段階で、既に、現在の肥薩線ルートを構想していた勢力が鹿児島や人吉に存在していたことがわかる。

この鹿児島有志訪問委員に専任された内の一人が、渋谷礼で、この後二十年にわたる、「肥薩鉄道運動」の中心となった。以下、記述を追っていこう。

「翌二十二年、宮崎・熊本・鹿児島産県知事の間で、南九州に官設で鉄道を敷こうという合議が設立し「鹿児島の東部より球磨郡を経て九州鉄道に連接する。線路は東部線中央線・海岸線を比較線とする」とした。ここに比較線というのは、加久藤越・大畑越に対して吉田越から海岸に抜ける線を意味したらしい」

ここに登場した東部線、中央線、海岸線という比較三路線は、先に触れた、帝国議会中で検討された比較三路線の原型とも言える路線であろう。ここで構想された机上計画が、調査測量を経て、少しずつ、形を変えていくのである。

「二十三年、熊本県会でも官設鉄道誘致の件を採択し、知事名で請願することを決議したが、二十五年八月「鉄道敷設法」が公布され、この線は第一期着工線から洩れていた。そこで熊本・鹿児島両県では一段と運動を展開し、当時熊本県選出の衆議院議員であった渋谷礼は、鹿児島鉄道第一期繰り上げ法案の提出に奔走、二十七年五月二十五日、第一期繰り上げ多数を以て衆議院を通過した」

こうして、比較三路線のいずれを鹿児島線とするのかという問題が出てくるわけだが、この段階で検討俎上に上ったのが、鹿児島線、西目海岸線、西目中央線であった。そして、鹿児島誘致のために力を合わせた同士の間で、争奪戦が繰り広げられることになったのである。

鹿児島線と西目海岸線との間では、鹿児島誘致の段階から、伏線として競争が繰り広げられていたのだが、第一期線繰り上げ決定により、それが表面化する。

まず、西目海岸線側の勢力の発言から見ていこう。

「鹿児島県串木野出身で、後に衆議院議長や文部大臣も歴任した有力者長谷場純孝代議士は、海岸線は工事費もかゝらず、産業開発や開運事業と直結して、国益に貢献すること大である。山間線は工事費が莫大で、人も住まぬ山間や高原に鉄道を通しても利用価値は無に等しい、と激しく山間線を攻撃した」

その後の経緯を考えれば、この長谷場の主張は、先見の明があったと言うことになろう。しかし、山間線を推す勢力は、これに反論する。以下に、渋谷礼が「球磨郡肥薩鉄道運動略記」の明治二十六年十月八日の条に記した主張を見てみよう。

「請願大意ハ肥薩鉄道ハ帝国縦貫幹線ニシテ国防上安全ノ地ヲ探ルヘキモノナルニヨリ、海岸線ヲ避ケ、山中線即チ鹿児島ノ東部ヲ通シ、球磨郡ニ入リ球磨川ニ沿ッテ西下シ、八代ニテ九州鉄道ニ接続スル方適当ナリ。仮令工費ニ多額ナルモ、聞ク所ニヨレバ海岸線ガ平坦ニシテ八十哩、工費一哩七万円。山中線ハ険阻多キm七十哩、工費一哩八万円ニシテ双方工費同シク五百六十万円ナルモ、比較上山中線ノ短縮ニシテ安全ナルハ採用上尤モ有力ナルモノナリ。」

一里辺りの工費では、両案に大差がないことを挙げ、距離が短く軍事上安全であることをもって、山間線の優位を主張したのである。

更に、渋谷の活動は政府や軍部の要人にも及ぶ。

「参謀次長陸軍中将川上操六・鉄道庁長官子爵井上勝・陸軍少将児玉源太郎・従二位子爵谷千城他、渡辺洪基・箕浦勝人・山根武亮・渋沢栄一・曽我祐準・高田早苗・大隈重信・尾崎行雄・犬養毅・徳富猪一郎などの有力者を次々に歴訪している。

とくに参謀本部で寺内正毅大佐(後に元帥・陸軍大臣)と面会したとき「早晩日清戦争でも始まれば、清国の海軍によって関門海峡を封鎖された場合、食料補給の基地としての球磨に鉄道を通しておくことは極めて重要である。かつ、海岸線は清国海軍の艦砲射撃にさらされる危険がある。よって陸軍は断固山間線を支持する」旨の発言を得、大佐が示した参謀本部の地図には、すでにその路線が球磨を通ってはっきり記されていたという」

こうした軍部の強力なバックアップを得たことにより、山間線を主張した渋谷らの勢力が、競争に勝利したのである。

なお、「交通史」には、鹿児島県、宮崎県それぞれの世論の動向についても述べている。

「鹿児島県の世論が、海岸線を主張する薩摩半島側と、山間線に味方する大隅半島側に二分したことも幸いした。また宮崎県は、県の西端ではあるが、真幸、加久藤・飯野の西部三村の住民が、鉄道の恩恵に浴することを理由に、山間線の陣営に加わったことも記録しておかねばならない」

結局、渋谷らの戦略に加えて、鉄道には不利な地勢が、逆に、鉄道誘致に有利に働いたという事情もあったのであろう。

なお、この鹿児島線(現肥薩線)誘致に功績のあった、渋谷礼と樅木義道の二人を称える「渋谷禮 樅木義道 両翁顕彰之碑」が、現在の人吉駅付近にある。

大畑駅:旅情駅ギャラリー

1998年1月(ぶらり乗り鉄一人旅)

1999年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2016年12月・2017年1月(ちゃり鉄9号)