北星駅:追憶の旅情駅探訪記

2001年6月(ぶらり乗り鉄一人旅)

北星。

この美しい名前の旅情駅に出会ったのは、2001年6月の旅の道中だった。

この年の6月末日をもって、宗谷本線と石北本線で、3駅ずつ、合計で6駅が一気に廃止されたのだが、それらの駅を巡る旅の道中で、普通列車の車窓から、この魅力的な駅を目にした。

板張りだけの短いホームと、少し離れたところに立つ、木造の待合室。

そして、その待合室に掲げられた「毛織の北紡」と書かれたホーローの看板は、この駅の象徴と言っても過言ではないだろう。

宗谷本線の利用者で、この北星駅に注目する人の数はかなり少ないだろうが、注目した人の中で、この待合室を見逃す人というのもまた、少ないだろう。それほど、印象に残る待合室である。

この旅では、廃止される駅の訪問を主な目的としていたため、途中下車をする余裕がなく、車窓に見送るだけだったが、その印象は強く、再訪を決意したのだった。

2001年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

再訪と途中下車の機会は、意外と早く訪れた。

2001年8月は、夏の東北、北海道を、3週間近くかけて旅した。その道中で、この旅情駅に降り立つことが出来たのである。

夏草の茂る北星駅は、静かな佇まいで、旅人を迎えてくれた。

駅の周辺には、数軒の民家や小屋が点在し、全くの無人境ではないが、廃屋と化している民家もあった。しかし、駅の周りは畑が耕されており、寂しさや不気味さを醸し出すような雰囲気もなく、長閑で穏やかな空間が広がっていた。

通説によると開業は1959年11月1日で、板張りだけのホームから想定される仮乗降場由来の駅ではなく、れっきとした開業当時からの一般駅という事になっている。ただ、これについては、名寄市による「新名寄市史第2巻(名寄市史編さん委員会・2000年)」に興味深い記述があったので調査を要する。詳細は、文献調査記録で述べることにする。

北星という印象的な駅名は、周辺地名に由来する。

北海道の地名は、アイヌ語由来のものと、開拓時代に付けられたものとの、二つに大別されるのだが、ここは、後者に該当する。

「北海道 駅名の起源(日本国有鉄道北海道総局・1973年)」によると、「この地は名寄市の北部にあり、通称北山部落と称したが、「北」の字と輝く「星」の字を合わせて部落名としたので、駅名もこれによったものである」と、駅名の由来が説かれている。

無人の原野を開拓していった開拓民の夢と希望の光が、夜空の星に託され、地名として残り、ひいては、駅名として残ったのだろう。

しかし、稲作の北限地でもある名寄盆地の開拓は厳しく、この地にあっても、開拓は上手くはいかなかった。

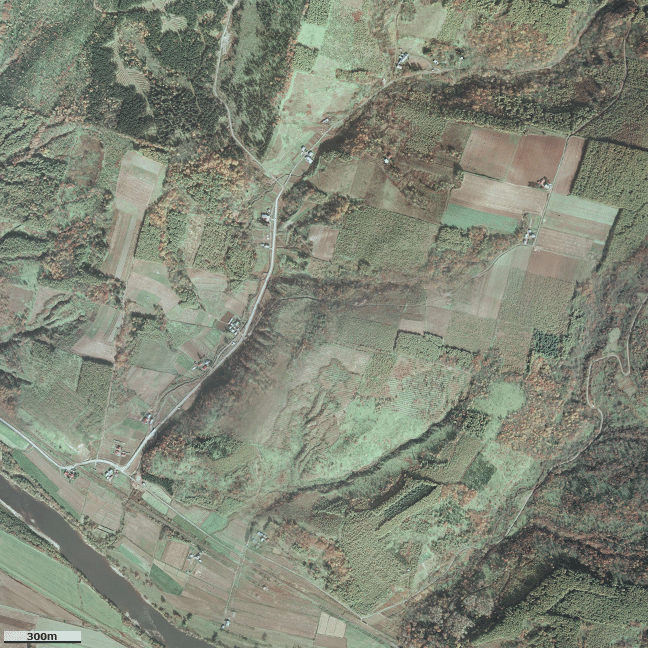

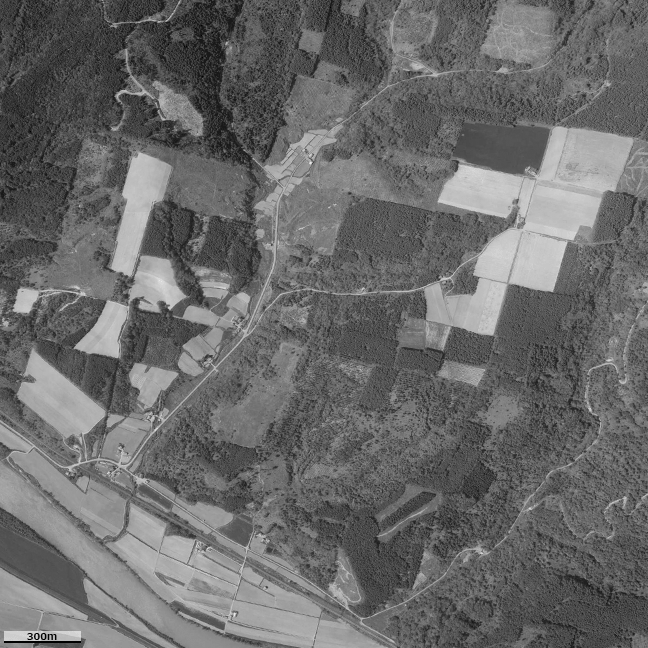

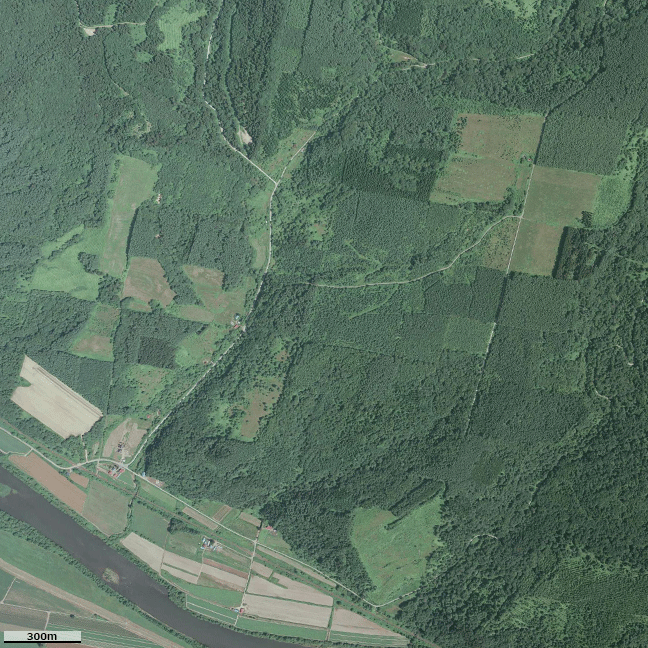

以下に示すのは、国土地理院で公開している旧版の空撮画像である。上から順に、1948年8月27日、1977年10月22日、1986年6月5日、2011年7月21日の撮影で、同じ範囲の国土地理院地形図を重ねてある。また、1948年8月27日の空撮画像には、1947年1月発行の旧版地形図を重ねてある

これを見ると、北星・北山の集落は、年を経るごとに衰退しており、1986年までは残っていた建物も、2011年にはほぼ消失している。

北山地区の開拓は、「名寄市史(名寄市・1971年)」によると、1925年に始まっている。北山小学校の設置は1929年のことであった。

しかし、1977年には、北山小学校は智恵文小学校に統合されて廃校となっており、2021年現在、北山部落は無人化、北星部落も1世帯1人が居住するのみとなっている。

旧版地形図:北星駅周辺(1947年1月発行)

地形図:北星駅周辺

地形図:北星駅周辺

地形図:北星駅周辺

北星駅に目を移してみる。

駅の待合室に掲げられた北紡の看板には、「毛織の北紡」の文字が書かれているが、実際には、「の」の字は「織」の字の右下に小さく書かれており、「織」の字と「北」の字の間には、社章であろうか、「☆」印のデザインが大きく描かれているため、遠目には「毛織☆北紡」という風に読み取れる。

この「☆」印が、「北星」の駅名とも合致して、実に好ましく感じられる。

「週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・JR 20 宗谷本線・留萌本線(朝日新聞出版・2009年)」によれば、「北紡とはかつて旭川にあった羊毛の加工会社のこと。衣料に事欠いた時代、沿線の農家は羊を飼い、羊毛を列車で北紡に送っては、ホームスパンなどの生地に加工してもらっていた。北紡は70(昭和45)年に解散している」という。

辺りの散策を済ませて、その待合室に入ってみる。

古色蒼然といった趣の待合室は、小綺麗に清掃されており、ホッと落ち着く空間である。

窓枠も木製で、アルミサッシのような気密性はないかわりに、アルミサッシにはない温かみが感じられる。

その窓越しに板張りホームを眺めていると、昭和の郷愁に包まれる心地がして、去り難い気持ちになる。

待合室の隣には、親子のように、木造の便所が併設されていた。勿論、汲取式の古い便所で、むしろ、厠と表現した方が、似つかわしい、そんな施設であった。

鉄道の旅での途中下車では、滞在時間は、列車ダイヤに左右される。

当時のダイヤの詳細な記録はないが、僅かな滞在時間で、駅を後にした。

いつか、こんな旅情駅での一夜を過ごしてみたいと思いながら…。

2016年1月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2016年1月の北海道の冬の短い一日。とっぷり暮れた夕刻の北星駅に降り立った。学生時代の旅で訪れて以来、実に、15年ぶりの訪問だった。

この日は、念願の駅前野宿。

真冬の北海道ではあるが、旅情駅の懐で過ごす一夜に、静かな喜びを噛み締めていた。

とっぷり暮れた夕刻の北星駅に降り立った

凍てつく駅に降り立ち、見送る単行のキハのエンジン音が聞こえなくなると、辺りには静けさだけが残った。

孤独な時間…。

しかし、明かりの灯る駅は、そんな旅人の孤独に、物言わず寄り添ってくれる。

旅情駅を感じる瞬間だ。

列車の運転本数も少なく、駅は、長時間、静寂に支配される。

そんな中、雪を踏みしめながら、駅近傍を散策した。自分の発する音以外、何も聞こえない。

15年の間に、周辺の集落は、ほぼ、無人と化しており、記憶にあった民家は更地になって、人の気配のする民家は1軒しか残っていなかった。その民家の住民も、生活の足は自家用車であり、この駅を利用する機会は、殆どないのであろう。

それが、北海道の鉄道沿線の実情である。

しかし、それでも駅の施設は維持されており、周辺には除雪などの手が入っている。

人の住む民家の窓から漏れ出てくる明かりには、温もりを感じるが、それと同様、駅の明かりにも、どこか温もりを感じるのは、私だけであろうか。

駅の稚内方にある第2美深名寄線踏切まで歩いていき、駅を眺めると、遠く、名寄市街地の街明かりを反射して、赤黒く燃える低い雪雲の下に、北星駅が、ぽつんと佇んでいた。その孤影にしばし見惚れていると、辺りの寒気が、衣類の中にまで染み込んできた。

散策を終えて、待合室に入ると、ホッと落ち着く心地がした。

木枠の窓越しに、駅の明かりが待合室にも影を落とす。

何するでもなく、その明かりを眺める。

それは、至福の時間である。

ホッと落ち着く、木造待合室の中

宗谷本線は、名寄を境として北側を宗谷北線、南側を宗谷南線と通称することもある。宗谷本線全通までの歴史を振り返れば、盲腸線となった現在の姿からは想像のつかない、紆余曲折を経ていることが分かる。

その詳細をここで述べるのは冗長になるので避けるが、事実として、旭川に近い宗谷南線では、区間運転の普通列車や快速も運行されており、運転本数は少なくないが、宗谷北線は、人口希薄な地帯で、グッと運転本数が少なくなる。

時折、踏切の警報音が鳴り、遠くから、気動車のエンジン音が響いてくる。

しかし、それは、この駅を通過する特急。

既に、すっかり暮れた暗闇の窓の外を眺める乗客は居らず、ここに駅が存在することに気付いている人は、恐らく居ないだろう。

通過列車のエンジン音が聞こえなくなると、駅は、再び、静寂に包まれた。

最終の通過列車を見送った後、駅とともに、眠りにつく。

凍てつく真冬の夜も、寝袋の中に入れば、寒くはない。

心地よい静けさの中で、穏やかな眠りに落ちた。

至福の一夜を過ごし、月が浮かぶ空に青みが差し始めると、この旅情駅にも黎明の兆しが漂い始める。

凛とした静謐な大気の底で、吐く息が瞬く間に凍りつくような、厳しい冷え込みが辺りを覆う。

自分の体温で程よく温められた寝袋から這い出すのを躊躇いながら、しばらく、ウダウダしていたが、意を決して、朝の支度に取り掛かった。

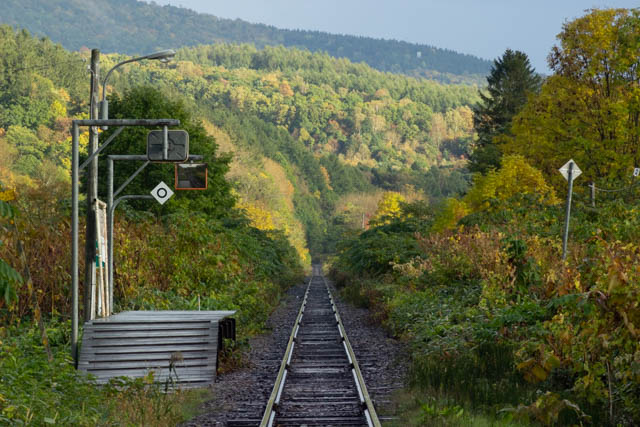

着替えを済ませた後、再び踏切まで歩いていき、宗谷丘陵の麓に伸びる宗谷本線の鉄路と北星駅の構図にしばし見惚れた。

青みがかったモノトーンの情景の中に、駅や踏切の照明が浮かぶ様は、寒さを忘れさせるに十分だった。

待合室に戻り、この駅で過ごした一夜の余韻を噛み締めながら、この駅を舞台にしたドラマに思いを馳せた。

ここで繰り広げられたであろう人間ドラマに、思いを馳せた

出発の時刻が近付いた。

準備を済ませ、居心地の良い待合室を後にし、ホームに立つ。

空はすっかり明るくなり、低いところを流れるちぎれ雲の上に、巻雲が広がっていた。天気は回復に向かうようだ。

やがて踏切の警報音が鳴り出し、キハのディーゼルエンジンの唸りが聞こえてきた。

宗谷本線・北星駅。

味わい深い一夜を胸に、この旅情駅を後にした。

雪まみれのキハの顔が冬の厳しさを物語る

2020年10月(ちゃり鉄14号)

2020年10月、ちゃり鉄14号で宗谷本線を走った。

5月、8月と計画しながら、社会情勢を鑑みて延期を重ねてきたこの年。最後の機会は10月だった。

会社を長期間休み、訪れたその旅の道中は、連日、雨に見舞われ、初冬の不安定な天候に悩まされたが、それでも、この機会に訪れることが出来てよかったとは思っている。

何故なら、宗谷本線では、2021年3月のダイヤ改正で、一気に、12駅が廃止されることになったからだ。

ちゃり鉄での訪問となると、雪道用の走行装備を備えていない現状、10月あたりが最後の機会だった。

11月下旬から、廃止の3月頃まで、沿線は雪と氷に閉ざされ、私の自転車では、安全な走行が難しい。春になったら…もう、駅は存在しないのである。

だから、気持ちとしては、走れてよかったと思っている。

でも、その一方で、言葉にできない喪失感も抱いている。

旅情駅・北星。

この駅も、廃止対象となった。

ちゃり鉄14号は、在りし日の北星駅の姿を記録に留める、最後の機会になる。それを知りつつ走る旅の行程は、いつもとは違う感傷に包まれながらの旅路となった。

2020年10月。

私は、前夜を過ごした豊清水駅を出発し、10時過ぎにはこの駅に到着した。2016年1月の訪問から、4年余りの時が過ぎた駅は、変わらぬ佇まいで旅人を迎えてくれた。

いや、正確に言えば、窓は、ビニール張りになり、床には、割れたガラスの破片が残っていた。どうも、今年の夏に、何者かによって、破壊されたらしい。

それに驚きはしたが、駅の周りの雰囲気は、変わらなかった。

豊清水駅も、廃止されることが決まっており、二晩続けて、廃止予定の駅での駅前野宿となった。

この日は、本来、函岳をピストンしてから夕刻に北星駅に到着する計画だったのだが、連日の不安定な天候の下、函岳への入り口に当たる初野駅に達しても、山は雲の中に隠れており、天候の回復ははっきりと確信出来なかった。

雲ひとつ無い晴れ間が広がっても1~2時間の内に、次の積乱雲がやってきて、雷雨の土砂降りになる、そんな天候が続いていたからだ。

函岳に至る林道は、途中から吹きさらしである。

天候さえ良ければ、遮るもののない絶景が広がるはずだが、晩秋の雨天の霧の中ともなれば、何も見えない山頂にたどり着くためだけに、片道30kmを上り続ける苦行になる。まして、雷雨の中で吹きさらしの林道を走るともなれば、被雷の危険すらある。私は、稀有なことに、小学生の時に雷に打たれて軽い火傷をした経験がある。

また、未舗装の林道を30km以上登り続けるには、相当な体力を要するため、ピストンとなる行程ならば、不要な荷物は山麓にデポしていくことになるが、装備を削れば、その分、緊急時の対処が難しくなる。晴天であれば、何とかなることでも、初冬の気象条件下では、そうはいかない。

折しも冬型が強まり、道北は、この秋一番の冷え込みが続いていた。長距離の林道走行中にトラブルに見舞われたら、命の危険が生じる。

「多分大丈夫」と踏み込める状況ではなかった。それでも計画を実行することに拘るのは、意志の強さと言うより、ただの無謀である。

駅は消えてなくなるとしても、山が消えてなくなることはない。

結局、山行は、次の機会に委ねることにして、北星駅に直行することにした。その分、北星駅には、40km余りの短い走行で到着することになったのである。

この日も、途中、次第に天候が回復する兆しが見え、晴れ間さえ広がり始めたが、北星駅に到着する頃には、薄ら寒い曇天に濃い雲が混じり始め、程なく、土砂降りになった。

厄介なことには、宗谷本線沿線を南下中、この雨雲は、何時も、背後から気付かぬ内に接近してきたのである。振り返った時に、背後に真っ黒な雨雲が広がり、白いベールのように土砂降りの雨が近づいてくる様は、絶望的な心地がする。

途中の晴れ間は「罠」だった。疑似晴天に騙されて山中の林道にでも踏み込んでいたら、雨を避ける場所もない山中で、土砂降りに降られていたことだろう。

「毛織の北紡」の看板を眺める間もなく駆け込んだ北星駅の待合室で、濡れた衣服を着替え、ほっと一息をつく。外は台風のような暴風雨になっている。

オンボロの待合室だが、私にとっては、とても心地良い空間である。そして、この日は、頼もしくもあった。

転落防止を呼びかけるポスターなどは、前回の訪問時にも掲示されていたものだ。流石に、色あせてはいるが、変わらぬ佇まいが好ましい。

こんな待合室を好ましいと感じるかどうかは、人それぞれであろうが、私とても、「廃駅」に、同じ様な好ましさを感じることはない。

世の中には、「廃墟」趣味もあるが、廃墟の醸し出す雰囲気は、「寂しさ」、「悲しさ」、「儚さ」や、時に「不気味さ」であって、旅情駅の持つ「郷愁」、「懐かしさ」とは、明らかに違うように感じる。

そして、この北星駅は、「懐かしさ」に溢れているように思うのだが…。

やがて雨がやみ、雲にも切れ間が出てきた。

今日は、この後、日進駅まで進んでから山間に分け入りサンピラー温泉を往復するが、明日の朝まで、丸一日近くをこの駅で過ごすことになる。

これが、最後の機会である。心ゆくまで、駅のひと時を堪能したい。

10時半ごろ、北星駅を通過する特急「宗谷」を撮影する。名寄駅方の長い直線の彼方から、特急のヘッドライトが近付いてくる様は、絵になる情景だ。

特急が通過して10分ほど立つと、先程までの嵐が嘘のように、爽やかな秋晴れが広がった。待合室の赤い屋根や看板が青空に映え、濡れたホームには空が写り込んでいる。

穏やかな日差しの中、北星駅の姿を眺めるひと時。

四季折々の風景を眺めてみたかったな、と思う。

11時前に一旦駅を離れ、名寄郊外のサンピラー温泉まで往復した。往復35km程度の距離。途中、智東駅跡と日進駅を通る。

往路は晴れていたものの、温泉に入っている内に雨が降り出し、温泉を出ると小雨。

温泉を出ると雨が降るというのも、この旅のお決まりのパターンだった。

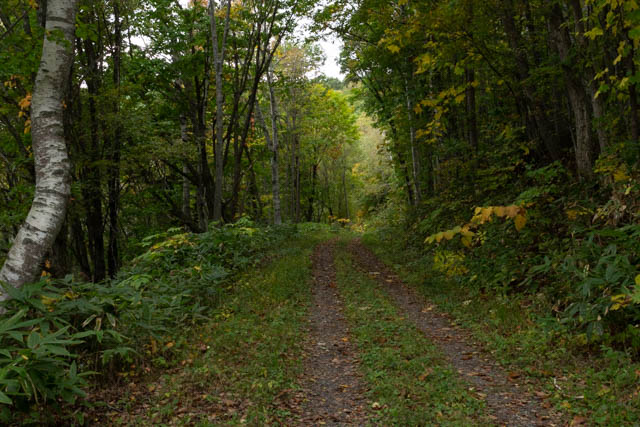

往路は天塩川を渡り左岸側の智恵文市街地を経由し、帰路は天塩川沿いに右岸側の林道を経由した。林道は、翌朝のルートとして通行可能かどうか、勾配の具合や路面状況を確認する目的で、温泉往復の軽装で乗り込んでみたのだ。

天塩川を渡った対岸の道道付近から北星駅付近を遠望すると、駅前にある倉庫の赤い屋根が、丘陵の麓に僅かに見えていた。

帰路の林道は、地図で計測するよりも距離感があり、北星駅側に向かって下り勾配が多い印象だった。野宿装備を満載した状態では、通過に苦労することが分かったため、翌日は、智恵文市街地を迂回して進むことにした。

14時過ぎに北星駅に戻る。

この時も駅に着く直前に、雨が降り出した。毎日こんな具合である。

駅に戻ってすぐ、名寄行きの普通列車が到着する。第2美深名寄線踏切から撮影していると、軽装の旅人が一人下車してきた。次の列車で旅立つのだろうか?少し気になりながら、小雨を避けて待合室に戻ると、こういう駅には珍しく、一人旅の若い女性だった。

私は、人見知りなところもあり、あまり人に話しかけるということはないのだが、周りに人の居ない無人駅の待合室に、若い女性と二人で居て、一切無言というのは気味が悪いだろうと思い、「どちらから?」と話しかけてみた。

聞けば関東地方から宗谷本線や石北本線の駅巡りをしに来たとのことで、宗谷本線の駅の廃止のこともよくご存知だった。

私が昨夜を過ごした豊清水駅に、一昨日の最終で降り立ったらしく、近くの民泊施設への連絡が取れず、最悪駅寝になるところだったと言う。もし同じ日に巡り合わせていたら、どうなっていたことやら?

しばらく、談笑した後、めいめいに、駅巡りを楽しむことにした。この時、私は、カメラや三脚以外の荷物は駅に残していた。

しばらくすると、10月6日、7日の2日間、ノースレインボー車両で代走運用されていた特急「サロベツ」がやってきた。踏切から望遠レンズで撮影すると、圧縮効果もあって、印象的な写真を撮影することができた。

特急が通過した後、駅に戻る。

一人旅の女性は、駅ノートを読んでいた。

軽装なので駅寝するつもりではないだろうと思いつつ、この後どうするのか聞くと、15時9分の稚内行きで出発し、美深で旭川行きの特急「サロベツ」に乗り換え、そのまま、石北本線の特急に乗り換えて北見まで行くのだそうだ。

明日は、石北本線の生野駅を探訪するのだと言う。

再び雨が降り出したため、待合室から出ることも出来ず、そのまま、談笑して時間を過ごす。

稚内行きの普通列車も撮影したかったのだが、駅を後にする女性とホームに立ち話をしていると、撮影する暇はなかった。最後に、このWebサイトのURLを伝え、デッキで手を振る女性を見送った。

旅先での人との出会いは、一期一会であるが、いつも、旅のいい思い出になる。

駅には、この他にも、車での来訪者が散見されたものの、待合室には誰も入っては来なかった。誰かがいる気配がすれば、中々、入りにくいものかもしれない。

いずれにしても、この駅を訪れるということは、それなりに、鉄道に愛着があるはずだが、そういう人ですら、車で来訪するのが現実である。かく言う私も、車ならぬ自転車での来訪。偉そうな事は言えない。

踏切の辺りに居た車での来訪者も去ると、旅情駅には、私一人が残った。少し寂しいこのひと時を味わいたくて、旅しているのだと改めて思う。

雨上がりの道を踏切まで歩いていくと、宗谷丘陵の錦繍が、西日を受けて輝いていた。

北星駅と言えば、「毛織の北紡」の待合室が象徴的だが、踏切から眺めたこの姿も、私の好きな北星駅である。

しばらくすると踏切の警報機が鳴り出して、美深駅方から列車の走行音が近付いてくる。程なく、LEDのヘッドライトも誇らしげに、特急「サロベツ」が北星駅を通過していった。

先程の女性は、車窓に流れる北星駅の姿を見送っていることだろう。

去りゆく特急「サロベツ」の走行音が、丘陵の彼方に消えていくと、駅には静かな時間が戻ってくる。

彼方の丘陵の山腹には、霧が立ち昇る。

「むらさめの露もまだひぬまきの葉に霧たちのぼる秋の夕暮れ」

私の好きな百人一首の一句を思い出す。

日暮れの時間を迎えた北星駅で何するでもなくホームに佇む。

夕暮れの西日が茜色に染まり始める頃、散策がてら、駅の近くにある、北星八幡神社まで行ってみた。

社殿などはなく、地神と刻まれた石碑と鳥居が建つのみで、訪れる人も居ない神社だったが、かつては、この地の守り神として、地域の住民の信仰を集めたのであろう。

散策を終えて駅に戻る。

秋の北海道の一日は短く、17時前後に日没を迎える。16時51分の音威子府行き普通列車が到着する頃には、辺りは既に暮色に包まれていた。単行のキハ54系から下車する人は誰も居らず、乗り込む人も、勿論居ない。

駅に発着する普通列車も残すところ2本。

だが、その2本も、この駅での乗降客を見ることはないだろう。

音威子府行きの普通列車が出発して程なく、暮れなずむ北星駅にも明かりが灯った。

北星駅で過ごす、最後の一夜。

残念ながら雲が広がり始め、トワイライトタイムを迎えることもなく暗くなったが、これが最後だと思うと、一層強い、郷愁に包まれる。

この夜は、雨を避けて木製駅舎の中で、駅寝することにした。夕食を済ませて駅前に出てみると、雲が途切れて星が瞬いていた。

辺りには、夜の帳とともに、寒気も降りてくる。ライトダウンを着込んでいても、衣服の隙間に冷気が入り込んでくる。冬はもうそこまで来ているのだろう。

とっぷり暮れた夜のしじまに、北星駅はぽつんと佇んでいた。東の空には、いつの間にか月が昇り、孤独な旅情駅を見守っていた。

普通列車の発着を見送った後、稚内行きの特急「サロベツ」が走り去ると、駅は眠りにつく。

北星駅で過ごす、最後の夜。

名残惜しさを噛み締めつつ、駅とともに眠りについた。

一夜明けると、黎明の青い大気が、北星駅を包んでいた。

朝5時過ぎ。

名寄駅方から思いがけず列車の走行音が響き始めた。カメラを構えて待っていると、回送列車が駅を通過していった。

早朝の静謐な大気の中、青い大気の底で静かに佇む北星駅。宗谷丘陵の麓の原野に佇む旅情駅は、まだ眠りの中に居るようだった。

夜半の雨が上がり、霧が沸き立つ中で明けゆく、晩秋の北星駅の朝。朝礼台とも呼ばれる板切れだけのホームが、北辺の大地の風景に似つかわしい。

駅前野宿で一夜を明かしたからこそ巡り会える、旅情駅の姿に、暫し、見惚れる。

消灯し新しい朝を迎えた北星駅は、昨夜来の雨にしっとりと濡れていた。

やがて、原野の彼方から、再び、列車の走行音が響き出した。まだ、始発の時刻には早い6時前。また、回送列車がやってくるのであろう。

踏切でカメラを構えていると、原野の彼方から、回送列車のキハ40が近付いてくる。北星駅を通過するキハ40の姿も、これで見納めだ。

回送列車を見送ると、いよいよ、出発の時間が迫ってきた。

生憎、再び雨雲が広がり始め、ポツポツと雨粒が落ちてくる中、去り難い気持ちでホームに立つ。

もう二度と見ることの出来ない北星駅の風景を目に焼き付ける。

厳しい冬が明けた令和3年3月。北星駅は雪解けを待つことなく廃止される。

1959年11月1日の開業から60年余り。北辺の大地にあって、幾多の風雪を乗り越えてきた、この味わい深い待合室も、やがて、思い出の中の風景となる。

この駅が廃止される「その日」を、静かに見守りたい。

万感の思いを残して、思い出の北星駅を後にした。

この物語には、余談がある。

出発した後、智恵文の集落まで辿り着くと、例によって横殴りの雨になった。

商店の軒先で雨宿りをしている内に体が冷えてきたので、自販機で温かい飲み物を買おうと財布を開くと、5円玉が1枚しか入っていなかった。4千円ほどのお金を持っていたはずなのに、一瞬、何が起こったのか理解できなかった。

昨日、サンピラー温泉に入った時には、レストランで食事もしたし間違いなくお金はあった。その後、財布の中から札や100円以上の硬貨が無くなったのだとすれば、北星駅の駅舎の中に荷物を残して撮影に出掛けた僅かな時間しかあり得ない。

ただ、荷物を駅に置いたままにしていることは分かっていたので、待合室への人の出入りが分かるような位置で撮影を行っていた。私が認識する限り人の出入りは無かったように思うのだが、実際に紙幣と硬貨の大半が無くなっていた。

駅の周辺には数名の来訪者が居たことは確かで、結局、その中の誰かが、私の財布からお金を盗んだという事になるのだが、窓ガラスが割られていた事も合わせて激しい憤りを覚えた。

しかし、小雨になった中で走り出すと、憤りで熱くなった気持ちも落ち着いてきた。

廃止間際の駅では、よく、駅名標の盗難が発生したりもする。数名の姿がある中で、荷物を残してしまった自分も迂闊であったし、勿論、盗んだ張本人が最も悪いことは間違いない。

悪事の入口は広く出口は狭い。やがて、その報いを受ける日が来ることになろう。もし、その悪行を悔いて改める日が来るのなら、過去の過ちを責めるより赦せばいい。

いずれにせよ、旅の思い出を汚すに値しない、小さな出来事だ。

因みに、この数日後の襟裳岬では、自販機に千円札を「盗まれ」、商品は出てこないし、お札も戻ってこなかった。試しに100円玉を入れると、それだけは、きちんと認識していたが、お札に関しては、エラーを表示して、だんまりを決め込む態度だ。生憎、早朝の出発前だったので、設置主の土産物屋も開いておらず、泣く泣く、出発した。

最終日の園部駅では、普通列車の乗換の合間に購入したポテトチップスの袋を、カラスに「盗まれた」。目の前で、ポテトチップスの袋を加えて、悠然と飛び去るカラスに、怒鳴るわけにもいかず、ただ、呆然と、見送るしかなかった。

よく、盗まれる旅だった。

今では、それも笑い話である。

北星駅:文献調査記録

北星駅に関する公式の記録というのは、実に乏しい。それは、この駅に限らず、仮乗降場と呼ばれた類の駅に共通の問題で、駅の設置当時、国鉄が正式に駅として認めておらず、地方組織の権限で設置されたという事情が関連している。

勿論、地方組織の権限とは言え、その背景には、法的根拠があるわけで、駅設置の公文書も存在するはずではあるが、それらの通達類は一般的に閲覧が難しい。

もっとも、北星駅は、仮乗降場ではないという説明がなされており、仮乗降場の例外には当たらないはずだが、この駅の構造は仮乗降場のそれであり、私自身、この駅が開業当時から一般駅だったという説明には疑問を感じている。

そう思って調べてみると、北星駅は国鉄による駅としての開業以前から、非公式の乗降場として設置されていた経緯が明らかになった。以下では、2022年2月現在での調査内容をまとめておく。調査の進展に伴って内容は随時更新することとしたい。

主要な引用文献は以下に掲げる。それ以外のものについては、文中で適宜引用明記したい。

- 名寄市史(名寄市・1971年)(以下、「市史」と略記)

- 新名寄市史 第1巻/第2巻(名寄市史編さん委員会・1999年/2000年)(以下、「新史 1巻/2巻」と略記)

- 鉄道辞典 上巻/下巻(日本国有鉄道・1958年)(以下、「鉄道辞典 上巻/下巻」と略記)

「市史」における北星駅関連の記述

北星駅は、「名寄市智恵文北星」が所在地であり、「智恵文」が「北星」よりも大きな単位地名として存在していることが分かる。

実際、1920年6月1日、当時の下名寄村の一部が分割される形で智恵文村が成立しており、同時に、元の下名寄村の残存部が美深町と改称している。

この智恵文村が名寄町と合併したのが1954年8月1日で、この時に智恵文村は消滅し、名寄町の大字となった。名寄市の市制施行は1956年4月1日のことである。

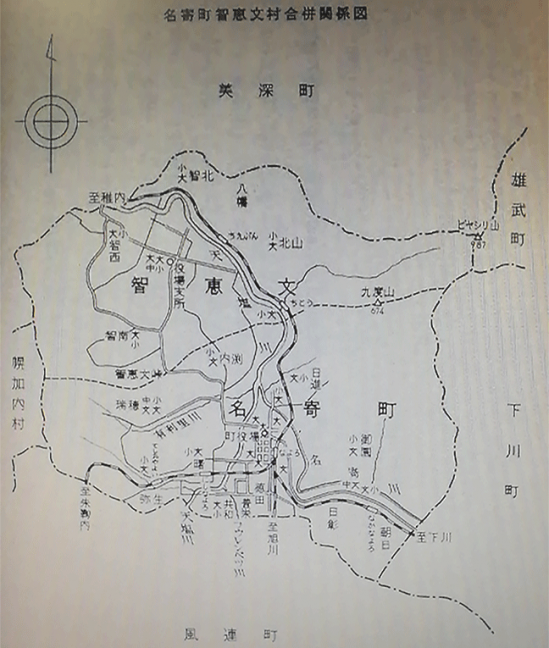

以下に示すのは、「市史」に掲載された名寄町と智恵文村の合併関係図であるが、この地図には北星駅は記載されていない。北星駅の誕生は、公式の記録では1959年11月1日のことであるから、この合併協議の時期には誕生しておらず、図面に表示されていないのは当然である。

ただし、「北山」の部落の名前は既に見えており、小学校が存在していたことも分かる。

余談ではあるが、宗谷本線に現存する「智北」駅や、かつて存在していた「智東」駅から類推できる「智南」や「智西」という地名も、この当時から存在しており、地図に掲載されている。

引用図:名寄町智恵文村合併関係図

「名寄市史(名寄市・1971年)」

この智恵文村の市町村合併協議に関しては、名寄町側との合併を求める勢力と、美深町側との合併を求める勢力とが対立した経緯がある。その辺りについては深入りしないが、美深町への合併を求める勢力が、当初の合併境界に対し境界変更を求めていたのである。

さて、この「市史」に掲載された合併経緯に関する記述を追いながら、北星駅に関連しそうな部分を探していくと、1954年(昭29)11月29日、当時の名寄町長から上川支庁長宛に報告された「名寄町の一部境界変更の問題について」という文書が目に入る。

これによると、「一、一部境界変更の問題に対する住民の動き及び現在の考え方」として、「北星部落 戸数二十三戸で当初一部境界変更の運動に参加していた一名も現在は離脱し、同部落の地理的条件より境界を変更しようとする考え方はなくなった」、「北山部落 境界変更問題のリーダー格であった佐藤直右衛門氏も最近では活発な動きを見せておらず、現在個人的問題でやむ得ず本運動に参加しているとの風聞で、同部落三十五戸の考え方は境界変更を希望していない」という記述が見られる。

また、1955年3月22日、23日には、それぞれ、「北星部落会長」、「北山部落会長」から、境界変更についての動向報告が提出されている。いずれも、境界変更は望まないとする報告であった。

「市史」には、「智恵文村編」が収録されており、その記述によると、1940年(昭15)11月、部落会が設置されており、この時、「北星」、「北山」の各部落会も設置されている。

部落会とは、部落会町内会等整備要領(昭和15年9月11日内務省訓令第17号)によって全国的に設置された組織であるが、「戦時体制の強化、食糧増産体制の確立という目的が背後にあった」と「市史」には記載されている。

また、「市史」に掲載された年表によると、1925年(大14)・北山開拓地入植(300町・50数戸)、同年5月・北山青年団創立、1929年・北山小学校設置となっている。

これらの記述から判断すると、1925年の北山開拓地の入植以後、1940年11月の北星部落会の設置に至るまでの期間に、「北星」という地名が生まれたという事が分かる。

部落会設置の際に「北星」という地区名が考案されたのか、それ以前から、既に通称として存在していたのかまでは、分からなかったが、部落会設置は智恵文村が存在した期間中の事であるから、智恵文村に関する村史などが手に入れば、掘り下げることができるかもしれない。

「新史」における北星駅関連の記述

名寄市では、1999年から2002年にかけて、3巻組の新名寄市史が発行されている。ここでは、「新史」における北星駅関連の記述を整理してみる。

「新史 1巻」では、教育に関する章の中に「北山尋常小学校」の記述が見られる。それによると、「北山の開拓は周辺地区より遅れ、大正一二年(一九二三)、道有地の貸付によって始まった。一、二年のうちには移住者が四〇戸を超え、学齢児童も三〇名前後になったが、校区は智恵文尋常高等小学校に属し、かなり離れていた。同校所属北山特別教授場が設置されるのは大正一五年七月からである」とあり、上述の「市史」の記述とは、若干の相違がある。

なお、この教授場の設置経緯について、「新史 1巻」の記述を追うと、「住民からの学校設置請願は一年以上前から、智恵文村村会に繰り返し提出されていた。大正一四年一月には分教場設置、一〇月には教授場設置が村会に諮問されたが、いずれも「保留」に終わっている。保留理由は、移住者の多くが立木伐採後は転出し、定住しないとみられていたことによる」とある。

「北山」は開拓が遅れ、定住者も見込まれない地域だったということが分かるのである。

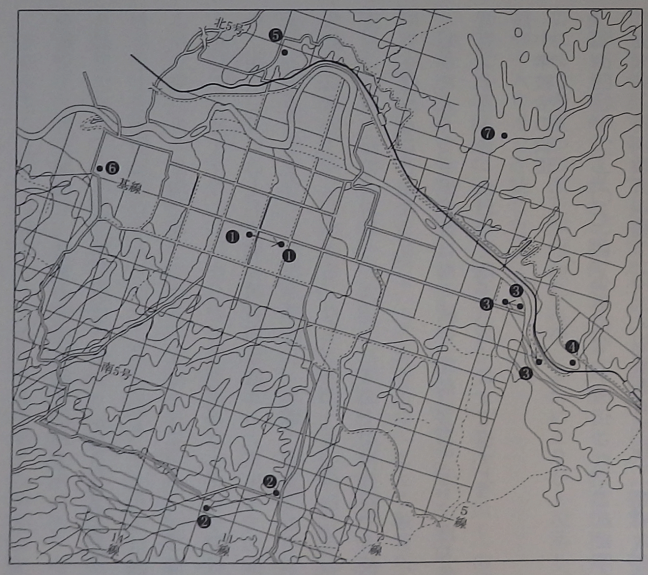

以下に示すのは、「新史 1巻」に掲載された智恵文村の学校配置の図面であるが、この図の7番が北山尋常小学校である。

引用図:智恵文村の学校配置

「新名寄市史第1巻(名寄市史編さん委員会・1999年)」

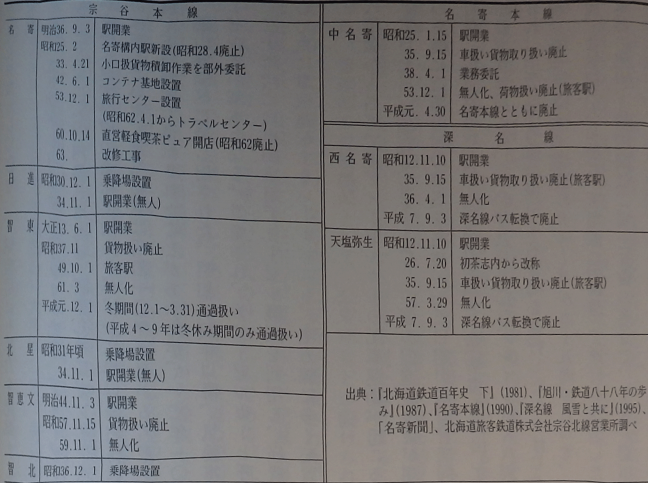

「新史 2巻」では、鉄道に関する記載を引用したい。

この中に、「駅・乗降場の沿革」という表があり、北星駅に関しても記述があるのだが、それによると、「昭和31年頃・乗降場設置」「昭和34年11月1日・駅開業(無人)」となっている。多くの出版物で、北星駅は、1959年(昭34)11月1日開業で、仮乗降場上がりの駅ではないとなっているのだが、この表を見る限り、駅としての開業の3年前には、乗降場として設置されているという事になっている。

引用図:駅・乗降場の沿革

「新名寄市史第2巻(名寄市史編さん委員会・2000年)」

出典にある「北海道鉄道百年史 下」や「旭川・鉄道八十八年の歩み」の記述は、昭和34年11月1日としており、乗降場設置の事実の出典にはならない。同様に、日進駅や智北駅に関しても乗降場設置の年月日が記述されているが、智北駅の乗降場設置に関する記述も他の書籍とズレが有る。

他に根拠を求めるとすれば、「名寄新聞」という事になろうが、地方新聞のバックナンバーを探し出す作業というのは簡単なことではない。多くの場合、その地方の主要図書館にでも行かない限り閲覧できないからだ。しかも、何月何日と特定できていなければ、さらに探し出すのは難しくなる。

そんなこともあって、「今後の調査対象としたい」としつつ、そのままになっていたのだが、先日、「市史」に関する問い合わせ窓口宛にその件について尋ねたところ、名寄市史編纂室の担当職員の方から、「名寄新聞」が根拠であるという回答と、当時の名寄新聞の記事のコピーを送って頂いた。

この記事のコピーには、北星駅のほか、名寄市管内の別の乗降場に関する記事も含めて頂いたのだが、ここでは、特に北星駅に関連する部分に着目して、記事を引用しながらまとめたい。

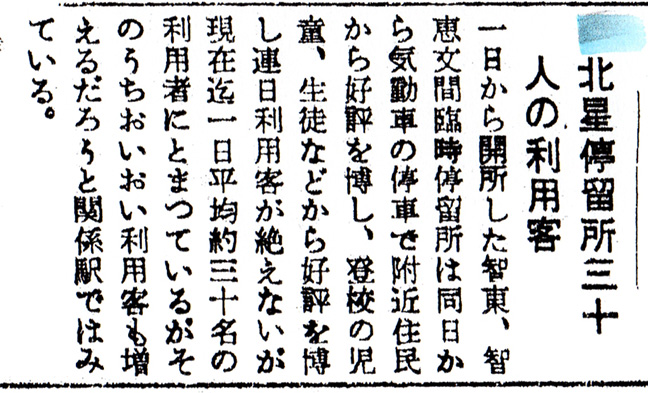

まず、北星駅設置に関する名寄新聞の報道として、1956(昭和31)年7月6日付の以下の記事が根拠となろう。

引用図:北星停留所三十人の利用客

「名寄新聞・1956年7月6日」

これによると、北星駅は、「智東、智恵文間臨時停留所」として、同年7月1日に開所したという事になる。そして、「一日平均約三十名の利用者」という数字も見える。

開所当時、「登校の児童、生徒など」で、それだけの利用者があったということに、ある種の感慨が絶えない。

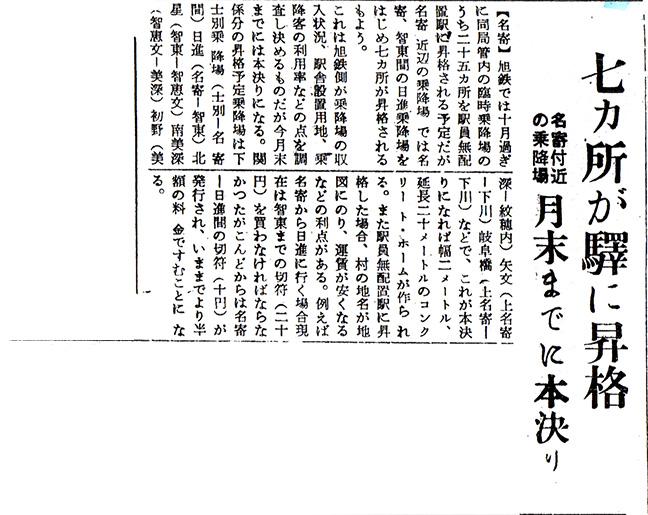

次に引用するのは、1959(昭和34)年9月23日、及び、11月1日の記事である。

引用図:七ケ所が驛に昇格

「名寄新聞・1959年9月23日」

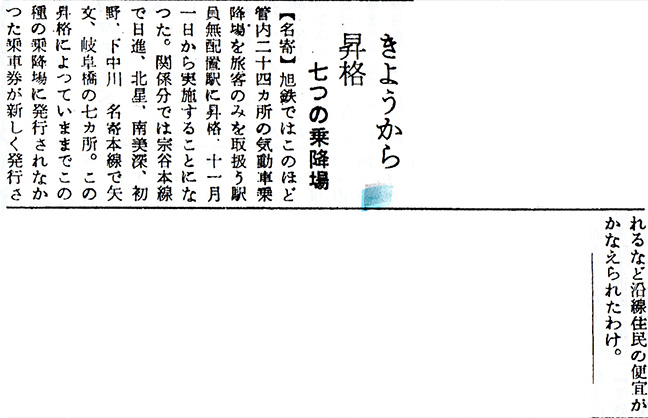

引用図:きょうから昇格

「名寄新聞・1959年11月1日」

9月23日の記事は、名寄付近で7つの「臨時乗降場」が駅に昇格するという見通しを伝えたもので、11月1日の記事は、昇格当日の記事である。

国鉄が駅の開業日として正式に発表しているのは、この「1959年11月1日」で、この時、名寄市域のみならず、旭川鉄道管理局管内で、24箇所もの「乗降場」が「駅」に昇格しているという事が、記事からも読み取れる。勿論、ここに北星駅も含まれているのだが、この記事の記述によれば、「駅」に昇格する前から、北星駅は「北星臨時乗降場」として存在していた事が裏付けられる。

なお、送付していただいた他の記事も含めてみると、日進駅や東風連駅は「簡易停留所」、智北駅は「簡易乗降場」という記載になっており、北星駅は「臨時停留所」、昇格段階では一括して「臨時乗降場」と呼ばれている。

「乗降場」と「停留所」、「臨時」と「簡易」が混じっていてややこしいのだが、国鉄の発表に基づく表現なのか、記者の認識に基づく表現なのか、詳細は分からない。ただ、私自身は、国鉄という組織が、法令に基づく組織であることを考えると、この表現の揺らぎは、記者の認識によるものだと思っている。

いずれにせよ、北星駅に関して明確に言えるのは、1956年7月1日には「臨時停留所」として開所しており、1959年11月1日に全く新しく設置されたわけではないという事だ。「臨時停留所」という言葉はともかく、実態としては、1956年7月1日に「仮乗降場」として開設された後、1959年11月1日に正式に「駅」として指定されたというのが、北星駅の設置経緯に関する結論という事になるのではなかろうか。

なお、ホームスロープ末端に埋められたコンクリート柱に、昭和三十一年七月との彫り込みがあったという記事が、ネット上に散見される。私は残念ながら、現地で、それを見落としていたのだが、「新史」や「名寄新聞」の記事と符合する。

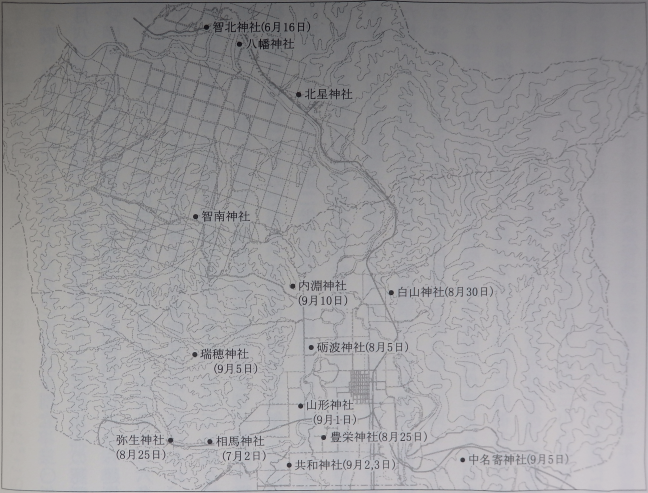

「新史」にはこの他に、「集落の神社と祭礼日」という図も掲載されており、それには、「北星神社」という神社が図示されている。これは、本文でも触れた「北星八幡神社」の事を指すと思われるが、智恵文には「八幡神社」もあり、それと関連していると思われる。

引用図:集落の神社と祭礼日(平成10年現在)

「新名寄市史第2巻(名寄市史編さん委員会・2000年)」

最後になるが、このような貴重な情報をご提供いただいた、 名寄市史編纂室の担当職員の方には、この場を借りて、厚くお礼申し上げたい。

「仮乗降場」に関する文献調査

これまで、「簡易停留所」、「簡易乗降場」、「臨時停留所」、「臨時乗降場」という表現が「名寄新聞」に現れたことを述べた。そして、北星駅も実質的には「仮乗降場」として、1956年7月1日に設置されていたという事を述べた。

北海道には鉄道管理局権限で設廃できる「仮乗降場」由来の駅が多いということは知られているが、そもそも、「仮乗降場」について、その法的な根拠は何なのかということになると、それを明確に示した書籍やWebコンテンツは、なかなか、見つからない。

多くの場合、「本社設定の臨時乗降場に対し、仮乗降場は地方の鉄道管理局独自の判断により設置された(「鉄道の基礎知識(所澤秀樹・創元社・2010年)」)」という記述に見られるように、「仮乗降場」は地方の鉄道管理局が独自に設置したのであるという説明がなされている。

私自身も、そういう理解でいたのだが、それでは「仮乗降場という言葉は何処で定義されているのか」、「地方鉄道管理局の判断で設置できることを担保する法的根拠は何か」、という疑問は解消されない。国鉄という組織で駅に類する営業用の施設を設置するという行為を実施するためには、裏付けとなる法律があり、省令や通達があるはずだ。それについての明確な根拠が欲しいのだが、それらについて言及したものは見付けられていない。

そこで、これまでにも、時間を見て調べる作業を続けてきたのだが、これについては、中々、芳しい成果を得られなかった。

しかし、今般、「鉄道辞典」を中心に、「日本国有鉄道百年史(各巻・日本国有鉄道)」や、各種法令文書を紐解きながら、「仮乗降場」をキーワードとした整理を行ったので、ここでまとめておくことにする。

用語の定義

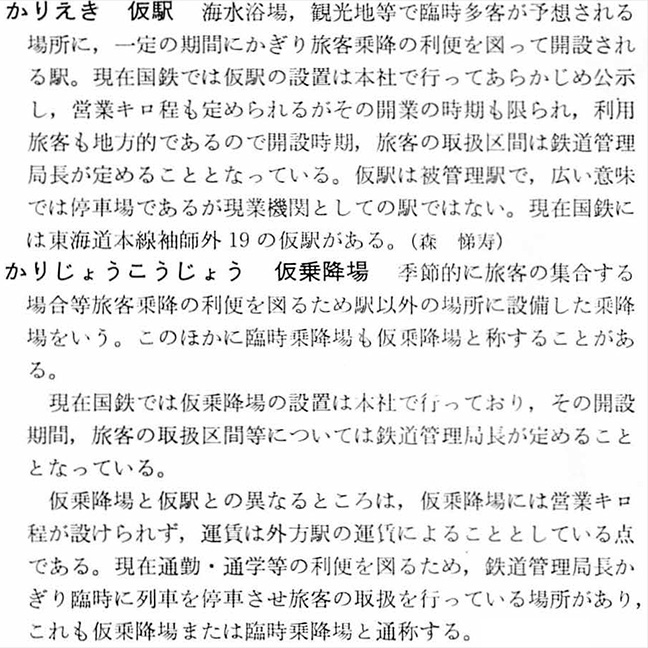

まず、「鉄道辞典 上巻」の記述から、「仮乗降場」について整理しよう。以下に示すのは、その記述の引用図で、類似語である「仮駅」とともに引用した。

引用図:仮駅・仮乗降場

「鉄道辞典(日本国有鉄道・1958年)」

これを見ると、「季節的に旅客の集合する場合等旅客乗降の利便を図るため駅以外の場所に設置した乗降場をいう。このほかに臨時乗降場も仮乗降場と称することがある」、「現在通勤・通学等の利便を図るため、鉄道管理局長かぎり臨時に列車を停車させ旅客の取扱を行っている場所があり、これも仮乗降場または臨時乗降場と通称する」という記述があり、これが、「仮乗降場」についての「国鉄」の定義と言えよう。通称とある通り、これは、法令文書等で定義されたものではないため、それらをいくら漁ったところで、見つからないのも無理はない。

もう一つ、「仮駅」というものも定義されているが、これは、「海水浴場、観光地等で臨時多客が予想される場所に、一定の期間にかぎり旅客乗降の利便を図って開設される駅」とある。例示されている「袖師」は、東海道本線の清水~興津間にあった仮駅で、開業1926(大正15)年7月3日、臨時乗降場への変更が1969(昭和44)年10月1日、廃止が1971(昭和46)年10月1日とある。確かに、鉄道辞典が発行された当時は、仮駅だった時代である。

ここで、「駅」と「乗降場」とが区別されていることが分かるのだが、これについては、後ほど、さらに掘り下げることとして、もう一つ、その設置権限等に関する記述も見逃せない。

「仮乗降場」に関しての記述では、「現在国鉄では仮乗降場の設置は本社で行っており、その開設期間、旅客の取扱区間等については鉄道管理局長が定めることとなっている」とあり、「仮駅」に関しての記述では、「現在国鉄では仮駅の設置は本社で行ってあらかじめ公示し、営業キロ程も定められるがその開業の時期も限られ、利用旅客も地方的であるので開設時期、旅客の取扱区間は鉄道管理局長が定めることとなっている」とある。

そして、「仮乗降場と仮駅との異なるところは、仮乗降場には営業キロ程が設けられず、運賃は外方駅の運賃によることとしている点である」と、両者の違いが説明されている。この他、記述内容から、仮駅は「公示」されるが「仮乗降場」は「公示」されないということも読み取れる。

通説とは違って、「設置は本社で行う」点で「仮乗降場」も「仮駅」も共通している。鉄道管理局が行うのは「その開設期間や旅客の取扱区間の設定」となっている。となると通説が疑わしくなるが、ここでも、根拠は明示されていない。

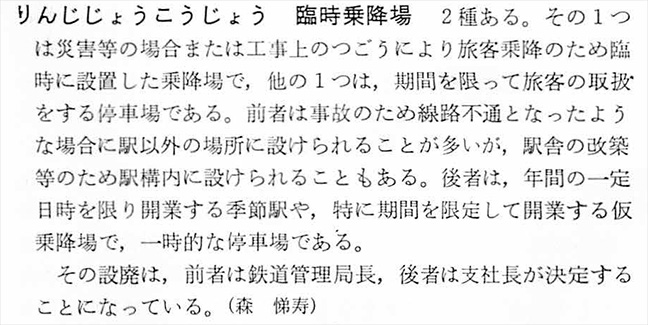

続いて、上記の説明中に登場した「臨時乗降場」に関する「鉄道辞典 下巻」の記述を引用する。

引用図:臨時乗降場

「鉄道辞典(日本国有鉄道・1958年)」

ここでは、「臨時乗降場」には、「災害等の場合または工事上のつごうにより旅客乗降のため臨時に設置した乗降場」と、「期間を限って旅客の取扱をする停車場」の2種類があることが示されている。そして、前者は「事故のため線路不通となったような場合に駅以外の場所に設けられることが多い」もので、後者は「年間の一定日時をかぎり開業する季節駅や、特に期間を限定して開業する仮乗降場で、一時的な停車場」というのが、その補足説明だ。

その設廃に関しては、前者が「鉄道管理局長」、後者が「支社長」となっている。

国鉄の支社制度の創設は、次節で述べるが1957年のことであるから、この「鉄道辞典」の発行時には、その既に支社が存在していたことになる。そして、「仮駅」や「仮乗降場」の記述と見比べてみると、本庁と支社は、鉄道管理局に対して同様の位置付けにあるようにも見えるが、後述するように、これは実際その通りなのであって、支社には本庁の権限の多くが移譲されている。

この記述には、「駅」、「乗降場」に加えて、「停車場」という言葉も出てきた。これらについては、先程と同様、後に掘り下げることにする。

ここまで、「仮駅・仮乗降場・臨時乗降場」という言葉について、「鉄道辞典」の記述をもとに整理してきた。凡そ、「乗降場:駅・停車場」、「運用:設置廃止」、「鉄道管理局:本庁・支社」という対比関係が見えるように感じるが、曖昧さも残る結果となった。それは、「仮乗降場・臨時乗降場」という言葉が、通称であるところからくる結果とも言えよう。

次に確認すべきは、鉄道管理局、本庁、支社といった組織の事務分掌であろう。国鉄という組織の場合、このような事務分掌は、規程などを用いて明確に規定されているはずなのである。

日本国有鉄道組織規程

そこで、その根拠を探したところ、「日本国有鉄道組織規程(昭和24年6月1日日本国有鉄道公示第42号)(以下、「組織規程」と略記)」に辿り着いた。

「日本国有鉄道百年史 12(日本国有鉄道・1973年)(以下、「百年史12」と略記)」に記載された「組織規程」の説明を以下に引用する。

業務組織の決定は、従来、官制あるいは法律で定めていたのを改め、総裁に一任された。すなわち組織に関する基本事項は「日本国有鉄道組織規程」として制定され、日本国有鉄道公示という形式で官報・鉄道公報に掲載することとした。

「日本国有鉄道百年史 12(日本国有鉄道・1973年)」

ここで「総裁」というポストが登場したが、これについて定めているのは、日本国有鉄道法第18条であり、同法第19条で「総裁」の職務や権限について規定している。従って、「組織規程」は、日本国有鉄道法という法を背景に持った規程だと言える。

そして、「百年史12」によれば、「「日本国有鉄道に、従たる事務所として、鉄道局を置く」(第50条)と定められ、東京・名古屋・大阪・広島・四国・文字・新潟・仙台・札幌の9鉄道局が置かれた」という。こうして、日本国有鉄道という組織の中に鉄道局という部局が設置された。

その後、「組織規程」は頻繁に改正される。その改正回数は、1949(昭和24)年6月1日に制定されてから、1952(昭和27)年8月2日に新しく制定されるまでに35回、1957(昭和32)年1月4日に再度、新しく制定されるまでに100回以上に及ぶことが、「鉄道辞典」に記されている。

この改正の流れは、本庁や地方の組織の確立と、本庁から地方への権限移譲を意図したものであった。例えば「百年史12」には、以下のような記述がある。

25年5月1日(4月28日達第207号)には、残る地方の組織改正に備えて、鉄道局分課規程を本庁組織のそれと対応するよう全面的改正を行い、

「日本国有鉄道百年史 12(日本国有鉄道・1973年)」

…中略…

7月31日公示第154号によって、8月1日を期し、国鉄の地方組織の大改正が行われたのである。目的とするところは、責任体制の確立と能率的な業務運営体制の確立にあった。このとき国鉄の地方機関として置かれたのは、鉄道管理局・地方営業事務所・地方自動車事務所・地方経理事務所・地方資材事務所であった

そこで、ここからしばらくは、この「組織規程」の変遷について、日本国有鉄道公示を参照しながら、辿ることにしよう。

まず、「昭和24年6月1日の日本国有鉄道公示第42号」で公示された当初の「組織規程」から見ていく。

第一章総則

「日本国有鉄道組織規程(昭和24年6月1日日本国有鉄道公示第42号)」

(この規程の目的)第一條

この規程は、日本國有鉄道の事業の能率的な運営のために必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 本廳第一節 内部部局

(内部部局)第二條

本廳に、総裁室及び左の十一局を置く。

経理局

職員局

業務局

運轉局

施設局

電氣局

工作局

自動車局

資材局

鉄道公安局

渉外局

…中略…

(施設局の事務)第八條

施設局においては、左の事務をつかさどる。

一 線路、建造物及び機械保安施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。

二 土地の取得及び管理に関すること。

三 一般の委託により、陸運に関する工事(電氣及び機械に関する工事を除く。)の施行に関すること。

四 一般の委託により、陸運に関する施設(車両、電氣施設及び機械施設を除く。)の保存及び管理に関すること。

…中略…

第三章 鉄道局

(鉄道局)第五十條

日本國有鉄道に、從たる事務所として、鉄道局を置く。

第一節 本局

(所掌事務)第五十一條

鉄道局は、左に掲げる事務をつかさどる。

一 鉄道事業及びその附帶事業の運営に関すること。

二 鉄道事業に関連する連絡船事業及びその附帶事業の運営に関すること。

三 鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帶事業の運営に関すること。

四 前三号に掲げる事業の施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。

五 第一号から第三号までに掲げる事業の電力の発生、輸送、変成、調達及び配給に関すること。

六 第一号から第三号までに掲げる事業の車両その他の機械器具の製作、改良、保存及び管理に関すること。

七 第一号から第三号までに掲げる事業の施設の警備及び旅客公衆の秩序維持並びに運輸にかかる不正行爲の防止及び荷物事故に関すること。

八 職員の養成、衞生、医療及び福利厚生に関すること。

九 一般の委託により、陸運に関する施設の保存及び管理その他事務の管理をすること。

十 一般の委託により、陸運に関する工事を施行すること。

十一 一般の委託により、陸運に関する機械器具等を製作し、修繕し、又は調達すること。

ここで、「本廳」とは「本庁」である。

このうち、第8条第1項を見ると、本庁施設局が「線路、建造物及び機械保安施設の建設、改良、保存及び管理に関すること」を司ることが分かる。そして、第51条第4項を見ると、鉄道局が「前三号に掲げる事業の施設の建設、改良、保存及び管理に関すること」を司ることが分かる。この第51条第4項の規程は、その前の第1項~第3項全体を対象とした規程なので、鉄道事業全般に関する規程ということになる。

その後、「昭和24年8月31日日本国有鉄道公示第102号」によって、本庁の部局として、技師長の他、運輸総局を含む6部局が設けられた。「百年史12」によると、この改正は、この後に続く地方組織の改正と合わせて、本庁から地方組織に至るまで、職能部門内で直結させる縦割り構造を構築することを意図したものだった。それによって、同一職能部門内では、中央から現場までの命令統制が徹底することになる。半面、各職能部門間の連携が不十分になり経営能率が低下することにもつながった。

続いて、この改正による関連条項を見てみよう。

(内部部局)第二條

「日本国有鉄道組織規程(昭和24年8月31日日本国有鉄道公示第102号) 」

本廳に、総裁室、技師長及び左の六局を置く。

運輸総局

法務局

経理局

営業局

資材局

厚生労働局

2 総裁室に、渉外部を置く。

…中略…

(運輸総局及び運輸総支配人)第六條

運輸総局においては、旅客及び貨物の輸送並びに施設及び車両に関する事務をつかさどる。

2 運輸総局に、運輸総支配人及び左の七局を置く。

職員局

輸送局

車両局

施設局

信号通信局

自動車局

公安局

3 運輸総支配人は、運輸総局長を助け、運輸総局の事務を掌理する。

4 第二項の各局に、それぞれ局長を置く。

5 前項の各局長は、運輸総局長の命を受け、局務を掌理する。

…中略…

(施設局の事務)第十六條の四

施設局においては、左の事務をつかさどる。

一 線路、建設物及び電力施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。

二 土地の取得及び管理に関すること。

三 電力の需給、調達及び運用に関すること。

四 電力の発生、輸送及び変成に関すること。

五 一般の委託により、陸運に関する施設(信号通信施設及び機械施設を除く。)の建設、保存及び管理に関すること。

この改正では、上記のように、第6条で施設局が運輸総局の下部組織に位置付けられており、その施設局の事務について、第16条の4で定めている。それによると、本庁の施設局が、「線路、建設物および電力施設の建設、改良、保存及び管理に関すること」を取り扱うということが規定されている。

地方機関に関しては、まず北海道において、全国のテストケースとして組織改正が実施(「昭和24年9月19日日本国有鉄道公示第120号」)され、その後、「昭和25年7月31日日本国有鉄道公示第154号」で全国的な改正が行われた。続いて、この全国的な改正の関連条項を見ることにしよう。

第三章 地方組織

「日本国有鉄道組織規程(昭和25年7月31日日本国有鉄道公示第154号)」

(地方機関)第五十條

日本国有鉄道の地方における業務を分掌せるため、鉄道管理局、地方営業事務所、地方自動車事務所、地方経理事務所及び地方資材事務所を置く。

第一節 鉄道管理局

第一款 本局

(鉄道管理局長)第五十二條

鉄道管理局に、鉄道管理局長(以下この節において「局長」という。)を置く。

2 局長は、運輸総局長の指揮を受けて、部下職員を統括し、所管の鉄道及び連絡船の健全な運営をはかり、これに要する経費の経済的使用に関し一切の責任を負わなければならない。

3 局長は、左に掲げる業務をつかさどる。

一 鉄道及び連絡船の運輸に関すること。

二 車両、施設その他機械器具の改良、保存及び管理、土地の管理及び鉄道通信に関すること。

三 施設の整備、旅客公衆の秩序維持、運輸にかかる不正行為の防止及び荷物事故に関すること。

四 連合国連の鉄道輸送並びにこれに必要な施設及び物品の調達要求その他渉外に関すること。

五 職員の労務、養成、安全衞生、医療及び福利厚生に関すること。

六 所管内に所在する他の地方機関の、施設、通信、職員の医療及び福利厚生に関すること。

この改正で鉄道管理局という組織が誕生するとともに、鉄道管理局長が「車両、施設その他機械器具の改良、保存及び管理、土地の管理及び鉄道通信に関すること」、「施設の整備、旅客公衆の秩序維持、運輸にかかる不正行為の防止及び荷物事故に関すること」を司ることが規程された。しかし、これら各号の規程をよく見ると、局長の業務の中から「建設」という表現が消えている。代わって「整備」という表現が現れているので、ここに建設というニュアンスも含まれようが、敢えて違う表現を使っている背景には、明確な意図があるのが普通である。

また、鉄道管理局長は、運輸総局長の指揮を受けることになっているから、本庁の運輸総局に所属する組織であり、したがって、施設局と同じ系列という事になる。

なお、先述の通り、北海道は、昭和24年9月19日の日本国有鉄道公示第120号で、全国に先駆けて組織改正が行われており、昭和25年1月7日の日本国有鉄道公示第1号において、札幌・旭川・釧路に鉄道管理局が設置されている。

随分と細かいところを確認したが、こうして変遷をたどってくると、当初の「昭和24年6月1日日本国有鉄道公示第42号」から、「昭和24年8月31日日本国有鉄道公示第102号」を経て、「昭和25年7月31日日本国有鉄道公示第154号」に至る一連の改正の過程は、「百年史12」の記載として先述した通り、本庁から地方組織に至るまで、職能部門内で直結させる縦割り構造を構築することを意図したものだった。

結果として、施設の「建設」は本庁が担当し、その「改良・保存・管理、整備」は鉄道管理局が担当するように、規程が整備されたように見受けられる。

そうすると、やはり、「鉄道辞典」の記述のように、「本庁が設置し、鉄道管理局が運用する」というのが、正しいのではないだろうか。もっとも、本庁が設置すると言っても、決済権限が本庁にあるだけで、実際の流れとしては、鉄道管理局からの上申を本庁で決済し、それを受けた鉄道管理局が設置作業を行っていたのではないかと考えられる。

いずれにせよ、こうした規程によって、国鉄の鉄道管理局という組織が運用されていくわけだが、1952(昭和27年)年8月2日、日本国有鉄道公示第247号によって「組織規程」は大幅に改正されることになる。これは「組織規程」の最初のメジャーアップデートであった。

以下、この時の改正に関連する条項を見ることにしよう。

第1章 総則

「日本国有鉄道組織規程 (昭和27年年8月2日日本国有鉄道公示第247号) 」

(この規程の目的) 第1條

この規程は、日本国有鉄道の業務運営において、責任体制を確立して事業の能率的な経営を行うために必要な組織を定めることを目的とする。

第2章 本庁組織

第1節 本庁

(内部部局)第2條

本庁に、総裁室、技師長及び次の部局を置く。

職員局

厚生局

経理局

資材局

営業局

運転局

施設局

電気局

工作局

自動車局

公安本部

建設部

2 総裁室に、渉外部を置く。

…中略…

(施設局の事務) 第25條

施設局においては、次の事務を行う。

(1) 線路及び建設物の新設(新線建設に係るものを除く。)改良、保存及び管理に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。

(2) 土地の取得及び管理に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。

(3) 工事用及び保線用機械の製作、改良、保存及び管理に関すること。

(4) 一般の委託により、陸運に関する施設(電力施設、信号通信施設及び機械施設を除く。)の新設、改良、保存及び管理をすること。

(施設局の分課) 第26條

前條の事務を分掌させるため、施設局に、次の6課1室を置く。

管理課

計画課

保線課

土木課

停車場課

建築課

特殊設計室

…中略…

(建設部の事務)第34條

建設部においては、新線建設に関する事務を行う。

(建設部の分課)第35條

前條の事務を分掌させるため、建設部に、次の2課を置く。

計画課

工事課

…中略…

第3章 地方組織

(地方機関) 第57條

日本国有鉄道の地方における業務を分掌させるため、次の地方機関を置く。

鉄道管理局

地方自動車事務所

地方資材部

工場工事事務所

操機工事事務所

電気工事事務所

給電管理事務所

鉱業所

第1節 鉄道管理局

第1款 本局

(所管業務) 第58條

鉄道管理局においては、次の業務を行う。

(1) 鉄道及び連絡船の運輸に関すること。

(2) 前号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理に関すること。

(3) 区における車両の検査及び修繕に関すること。

(4) 鉄道公安及び鉄道渉外事務に関すること。

(5) 所属職員の労務、養成、安全衛生、医療及び福利厚生に関すること。

(6) 予算、決算の管理、会計事務及び運輸統計に関すること。

(7) 国鉄共済組合に関すること。

(8) 所管区域内に所在する本庁附属機関及び他の地方機関(鉱業所を除く。)に係る次の業務に関すること。

イ 医療並びに特に指定された福利厚生、国鉄共済組合及び法務の業務

ロ 会計事務及び決算、但し、鉄道技術研究所、中央鉄道教習所、東京鉄道機器製作監督事務所及び信濃川工事事務所に関するものを除く。

ハ 施設及び鉄道通信、但し、施設にあつては、地方自動車事務所及び工事事務所に関するもの並びに工場の特に指定された施設に関するものを除く。

(9) 一般の委託により、陸運に関する施設、機械器具等の新設、製作、改良、保存及び管理並びに業務の管理をすること。

…後略…

かなり、長い引用になったが、この改正の目的は、第一条に掲げられたとおり、責任体制の確立と事業の能率化を図ることであった。こうしてみると、本庁組織としては運輸総局が無くなって、その配下の部局が、他と並列になった他、新線建設に当たる建設部が施設局とは別に設けられている。

一方、地方組織も大きくなり、鉄道管理局の所管業務に「鉄道の運輸に関する施設の新設」が含まれるようになったことが分かる。

続くメジャーアップデートは 「昭和32年1月4日日本国有鉄道公示第1号」による、支社制度の導入であった。

第1章 総則

「日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月4日日本国有鉄道公示第1号)」

(この規程の目的)第1条

この規程は、日本国有鉄道の業務運営において、責任体制を確立して事業の能率的な経営を行うために必要な組織を定めることを目的とする。

第2章 本社

第1節 内部組織

(内部部局)第2条

本社に、総裁室並びに次の局、部及び室を置く。

広報部外務部

審議室

職員局

厚生局

経理局

資材局

営業局

運転局

施設局

電気局

工作局

自動車局

船舶部

公安本部

建設部

管財部

第3条

前条に掲げる部局の外、本社に、監祭局、監査委員会事務局及び技師長室を置く。

2 監査委員会事務局は、監察局をもつてこれにあてる。

…中略…

(施設局の事務)第26条

施設局においては、次の事務を行う。

(1) 線路及び建設物の新設(新線建設に係るものを除く。)、改良、保存及び管理(部外使用に関することを除く。)に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。

(2) 土地の取得及び管理(部外使用に関することを除く。)に関すること。但し、自動車運送事業に関するものを除く。

(3) 工事用及び保線用機械の製作、改良、保存及び管理に関すること。

(4) 一般の委託による陸運に関する施設(電力、信号及び通信の施設並びに機械施設を除く。)の新設、改良、保存及び管理に関すること。

(施設局の分課)第27条

前条の事務を分掌させるため、施設局に、次の6課1室を置く。

管理課

計画課

保線課

土木課

停車場課

建築課

特殊設計室

…中略…

(建設部の事務)第37条

建設部においては、新線建設に関する事務を行う。

(建設部の分課)第38条

前条の事務を分掌させるため、建設部に、次の2課を置く。

計画課

工事課

…中略…

第3章 地方機関

(地方機関)第65条

日本国有鉄道に、地方機関として、次の機関を置く。

支社

操機工事事務所

電気工事局

鉱業所

第1節 支社(所管業務)第66条

支社においては、別に定めるところにより、次の各号に掲げる業務を行うとともに、その所管し、又は担当する機関の業務の統制を行う。

(1)総合的基本計画の策定及び推進に関すること。

(2)予算実施計画の通達、経営分析、決算の管理及び会計に関すること。

(3)業務運営の監察、輸送の安全の監査、会計の監査その他監察及び、監査に関すること。

(4)鉄道、連絡船及び自動車の運輸に関すること。

(5)前号の業務に係る車両、船舶及び自動車の製作、改良及び保存に関すること。

(6)第4号の業務に係る物品の調達、検査、保管、需給、運用及び処分に関すること。

(7)第4号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理に関すること。

(8)第4号の業務に係る電気の発生、伝送、変成、配給及び調達並びに電気通信に関すること。

(9)運輸その他の収入の審査及び統計に関すること。

(10)人事、労務、養成、安全衛生、医療、福利厚生及び国鉄共済組合に関すること。

…中略…

第2款 地方機関

(地方機関)第78条

支社に、地方機関として、次の機関を置く。

鉄道管理局

船舶管理部

地方自動車事務所

地方資材部

工場

自動車工場

工事局

工事事務所

給電管理事務所

第1項 鉄道管理局

(所管業務)第79条

鉄道管理局においては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 鉄道及び連絡船の運輸に関すること。

(2) 前号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理並びに土地の管理に関すること。

(3) 第1号の業務に係る電気の発生、伝送、変成、配給及び調達並びに電気通信に関すること。

(4) 区における車両の検査及び修繕に関すること。

(5) 鉄道公安及び外務に関すること。

(6) 所属職員の労務、養成、安全衛生、医療及び福利厚生に関すること。

(7) 予算、決算の管理、会計事務及び統計に関すること。

(8) 国鉄共済組合に関すること。

(9) 所管区域内に所在する本社附属機関、地方機関(鉱業所を除く。)及び支社の他の地方機関に係る次の業務に関すること。但し、別に定める機関については、この限りでない。

イ 医療並びに特に指定された福利厚生、国鉄共済組合、恩給及び法務の業務

ロ 会計事務及び決算。但し、鉄道技術研究所、中央鉄道教習所、鉄道機器製作監督事務所及び工事事務所に関するものを除く。

ハ 施設、土地及び鉄道通信。但し、地方自動車事務所、自動車工場、工事局、工事事務所、給電管理事務所、操機工事事務所及び電気工事局の施設及び土地並びに工場の特に指定された施設を除く。

二 前各号に掲げるものの外、特に指定された業務

(10) 一般の委託による陸運に関する施設、機械器具等の新設、製作、改良、保存及び管理並びに業務の管理に関すること。

…後略…

このようにして、支社制度が設けられ、鉄道管理局は、その支社に属する地方機関として、支社の統制を受けることとなった。

この支社支社制度の創設に関しては、「百年史12」にその経緯と、権限移譲の内容がまとめられているので、以下に引用する。

昭和31年1月21日に日本国有鉄道経営調査会は、国鉄の経営形態・財政再建についての諮問に答申し、その中で国鉄5か年計画による老朽施設更新等に要する資金確保の前提として経営合理化を要求した。その一策として地方組織を6ブロック程度の経営単位とし、中央の権限をこれに一部委譲し、ブロックごとに経営目標を与えることによって責任体制の確立をはかり、経営能率を向上することを提言した。

「 日本国有鉄道百年史 12(日本国有鉄道・1973年) 」

この考え方により、32年1月16日、従来の総支配人制を廃止し、全国に6支社を設け、これに本社から大幅に権限を委譲した。その場合、本社権限の基準とされた事項は、基本計画及び長期計画に関すること、業務運営の基本的基準および制度、本社が他官庁等と協議し、またはその承認を受ける必要ある事項、特に本社において大局的統制処理または調整を要する事項、業務の性質上特に本社において直接統括処理する必要のある現業的業務、特に重要または異例に属する事項に該当するものであった。

この基準に従って、本社各課・室の職務権限を検討して、当面約250項目が委譲の対象とされたのである。そのうち、たとえば組織関係としては、従来現業機関・駐在運輸長・職員養成所のような機関の設廃についてすべて詳細に本社で定めていたが、それを駅その他特に本社で決定する必要あるものを除き、原則として支社に任せ、それぞれ現地の運営管理の実情に即応できる体制に改めることとした。こうした権限の委譲は人事関係・資材調達関係・予算運用関係・運輸関係・工事施工関係にもわたった。

この引用中特に、「駅その他特に本社で決定する必要あるものを除き、原則として支社に任せ、それぞれ現地の運営管理の実情に即応できる体制に改めることとした」という記述は注目に値するだろう。

ここまで、公共企業体としての日本国有鉄道の成立以降、支社制度の制定までの期間を対象に、「組織規程」の変遷を追いかけてきたが、丁度、この期間に重なる昭和28年3月24日に「鉄道辞典編集委員会」が設置され、昭和32年5月31日に廃止されるまで編纂作業に当たっていた。「鉄道辞典」の発行は、昭和33年で、これは、上述のように、支社制度確立の1年後のことである。

こうしてみると、「組織規程」に掲げられた本庁・地方組織それぞれの業務内容と、「鉄道辞典」の「仮駅・仮乗降場・臨時乗降場」に関する記述とは、しっかりと対応しているように見える。

そして、北海道に存在した仮乗降場の多くが昭和30年代半ば以降に設置されたという事実は、支社制度の確立と、それに伴う権限委譲が昭和32年に実施されたということと、当然ながら、深い関係がある。確かに、この時代になれば、支社の権限のもと、鉄道管理局の管轄下で、仮乗降場の設置が進められる制度的根拠は確立されていたからである。

これ以降は、「駅」・「乗降場」といった施設について、別の観点からの整理を行っていくことにしよう。

「駅」、「乗降場」、「停車場」の違いについて

「鉄道辞典」の記述の中に、「駅」、「乗降場」、「停車場」という用語が現れた際、それらについては、後に述べるとしていたのだが、これ以降は、その点について整理をしていくこととしたい。

これらの用語も、やはり、根拠を明確にしておく必要がある。

関連する規程としては、「日本国有鉄道建設規程(昭和4年鉄道省令第2号)(以下、「建設規程」と略記)」、「日本国有鉄道簡易線建設規程(昭和7年鉄道省令第8号)(以下、「簡易線規程」と略記)」、「地方鉄道建設規程(大正8年閣令第11号)(以下、「地方線規程」と略記)」がある。いずれも、これまでに述べた「組織規程」よりも古い規程であるが、公共企業体としての日本国有鉄道発足後も、改正を重ねつつ存続されていた重要な規程である。

これらの規程の法的根拠は何か?というと、これは、「鉄道営業法(明治33年法律第65号)」が根拠である。具体的には、「第一章 鉄道ノ設備及運送」の「第一条」において、「鉄道ノ建設、車両器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ」とあり、この短い一文が「建設規程」などに法的効力を与える根拠となるのである。

注意深い読者は、明治時代に制定された法律に「国土交通省」という言葉が表れることに疑問を抱くかもしれないが、これは、勿論、その後の法改正によって、主務官庁が変わる度に書き換えられているのである。そして、カナ書きの古い法律は、明治から大正・昭和・平成を超えて、令和の今に至っても、カナ書きのままで、効力を発揮し続けている。

それではまず、「日本国有鉄道建設規程(昭和4年鉄道省令第2号)」から見ていくことにしよう。この規程は、元々は、「国有鉄道建設規程」であったものが、昭和24年の公共企業体移行に伴い、昭和24年5月運輸省令第15号によって「日本国有鉄道建設規程」と改称されたものである。

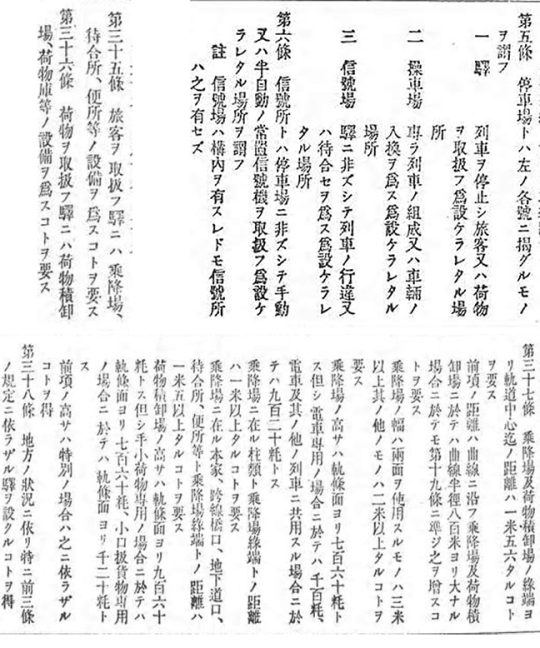

以下、この規程の関係条項を抜粋して引用掲載する。

引用図:日本国有鉄道建設規程第5条・6条・35条~38条

「官報(第762号・1929年7月15日)」

これによると、まず「駅」からして、現代人の一般的な認識とは異なることが分かるだろう。即ち、その第5条で、「駅」は「操車場」、「信号場」と同列で、「停車場」の一要素とされているのである。更に、蛇足ではあるが、第6条で、「信号場」と「信号所」が違うものであることも定義されている。

また、35条で、「乗降場」、「待合所」、「便所」等の設備が、「駅」の構成設備であることが定められ、第36条は、荷物を取り扱う「駅」の設備について取り決めている。第37条は、「乗降場」等の構造について定めており、例えば、両面を使用するもの以外の「乗降場」の幅は「2m以上」と決められている。これは、現代風に言えば、棒線駅の幅を2m以上とする規程だが、先に掲げた1959年9月23日付の名寄新聞の記事の引用の中に、しっかりと、2m幅のホームの話が載っていたことにお気付きだろうか。

そして、第38条は、「地方の状況によって、第35条~37条の規程によらない駅を設けてもよい」としている。

この一連の規程から、「乗降場」と「駅」が明確に区別されているということが分かる。「乗降場」はあくまで「駅」の構成要素であり、「乗降場」だけを設置しても、それは、規程上の「駅」ではないのである。実際、「乗降場」に出自を持つ、現代の駅(敢えて「」を付けない)は、どれも、簡素な木製ホームだけを持っており、駅の付随施設として設けられた待合室については、「地元が負担した」という話が付いて回る。

北星駅の、あの、愛らしい「毛織の北紡」の待合室が、国鉄当局の設計によるものとは、到底思わないだろうが、それもそのはずで、「北星乗降場」として設置されたのであれば、そこには、「待合室」も「便所」も、付随しないのである。

また、第38条の規程を読み解けば、地方の状況によって「乗降場」しかない「駅」が存在してもよい、という事になるだろう。そして、「乗降場」は「駅」未満だという解釈を適用すれば、「乗降場」の設置に関して公示は不要となり、それ故に、本庁の所管ではないということも出来る。

ところで、この「建設規程」であるが、昭和4年に制定された古い規程でもあり、昭和20年代後半に入ると、その改正が検討されることになった。そこで、昭和28年4月14日達第245号により、「日本国有鉄道建設規程調査委員会」が設置され、この建設規程の改正案を「日本国有鉄道構造規程および解説(案)(以下、「構造規程」と略記)」としてまとめている。昭和30年12月のことである。

以下、この改正案について、関係条項とその解説を引用してまとめておく。

(用語)第3条

「日本国有鉄道構造規程および解説(案)

この規程に於ける主な用語の意味は次の通りとする。

…中略…

「停車場」とは旅客の乗降、荷物の積卸、列車の組成、車両の入換、列車の待合せ又は列車の行違のために常用する場所および常置信号機を取扱う場所をいう

…後略…

解説

…前略…

「停車場」

従来は、停車場を分けて「駅」「操車場」「信号場」としていたが、この規程では各用語を必要としないので分けなかった

…後略…

…中略…

(本線路の有効長)第30条

停車場における本線路の有効長はその線路に発着する最長列車に対し充分な長さとしなければならない

解説

建設規程では線路等級別に標準の有効長を規定しているが、本来有効長は線区の輸送量及び線路の状況等により異るので必ずしも線路等級別に限定することはできず、範囲を示しても大体の標準を示すに過ぎない。従って本規程では単に抽象的な表現に止めたのである。

…後略…

(旅客および荷物を取扱う停車場の基本設備)第31条

旅客を取扱う停車場には旅客ホーム、待合所、便所等の設備を、又、荷物を取扱う停車場には荷物積卸場、荷物庫等の設備をしなければならない

…中略…

(旅客ホームおよび荷物ホーム)第32条

…前略…

旅客ホームの幅は両面を使用するものは3m以上、其の他のものは2m以上でなければならない。

…後略…

…中略…

(前二条の例外)第33条

地方の状況によっては特に前二条の規定によらないことが出来る。

解説

本条で参照している前二条即ち第31条および第32条は、何れも旅客および荷物を取扱う普通一般の停車場に対して必要な設備並に寸法を規定しているのである。停車場の中には旅客および貨物の特に少い停車場または季節的に期間を限って営業する特別な停車場等があるから、かかる停車場に対しては必要に応じて本条を適用して、特に設備等を簡略にしても差し支えないのである。

(日本国有鉄道建設規程調査委員会・昭和30年12月1日)」

この改正案の関連部分の記述は、それほど大きな変更はないが、「停車場における本線路の有効長はその線路に発着する最長列車に対し十分な長さとしなければならない」という規定は、注目すべきであろう。

というのも、蒸気機関車等によって牽引される客車列車が主体だった時代、本線路の有効長は、例え1両の客車列車だったとしても、蒸気機関車の車両長も含めた長さで計算することになったはずだ。

しかし、気動車が導入されるようになると、1両編成の列車というのが登場することになり、駅の本線路の有効長は最大限まで短縮される。そうなると、乗降場の長さそのものも、短縮が可能になる。

「旭川・鉄道八十年の歩み(日本国有鉄道旭川鉄道管理局・1987年)」によると、「昭和30年12・1 当局最初のディーゼルカー(キハ48000形式)五両が配属され宗谷本線、北見線(現天北線)及び天塩線(現羽幌線)で運行開始」とある。

つまり、宗谷本線へのディーゼルカーの導入が1955年12月1日だったという事であるが、西永山、南比布、北比布、下士別、琴平、下中川、糠南、といった仮乗降場の開業は、1955年12月2日である。これは、明らかに、ディーゼルカー導入によって仮乗降場が設置されたと見てよいだろう。これ以前に設置された仮乗降場は、北永山(1947年12月)、初野(1948年6月)の2例しかなく、他の仮乗降場は、全て、これ以降の設置である。先述のように北星駅の仮乗降場としての開業も1956年7月1日だった。

勿論、既に見てきたように、この時期には、仮乗降場の設置に関する規程も整備されていた。

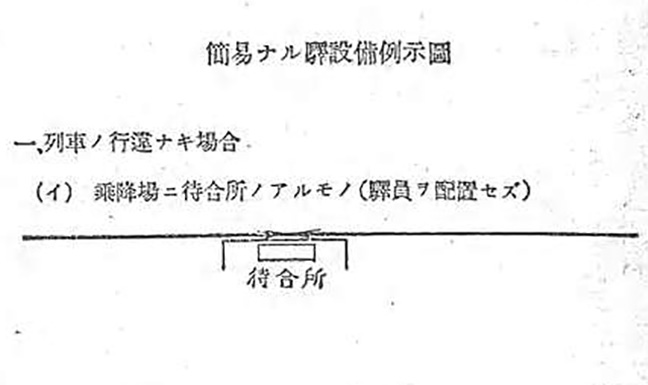

「簡易駅」と「停留所」について

次に、「簡易線規程」から、「簡易ナル駅設備例示図」を引用しておく。この簡易線規程は、国鉄の中でも最も規格の低い路線に適用された建設規程で、所謂ローカル線の建設に適用されたものである。

引用図:国有鉄道簡易線建設規程第12条注釈図

「官報(第1620号・1932年5月27日)」

「簡易乗降場」という呼称が出てくるのは、この「簡易なる駅」の準用とは考えられまいか。

宗谷本線自体は、「簡易線規程」が適用される路線ではなかったものの、個別の駅に対して一部設備を省略した簡易構造の駅を設けることは「建設規程」や「構造規程」で担保されている。故に、便宜上、「簡易駅」という呼称が用いられたとしても、おかしくはない。

新聞報道に現れた「簡易乗降場」や「簡易停留所」という呼称は、そう言った準用の表れとも考えられる。

最後に、「地方線規程」からは、その第三条について引用しておく。

それによれば、「旅客又ハ荷物ヲ取扱フ為列車ヲ停止スル箇所ニシテ転轍器ノ設備アルモノヲ停車場ト謂ヒ其ノ設備ナキモノヲ停留場ト謂フ」というように、停車場と停留場とが区別されているのだが、これは、「建設規程」で言えば、「駅」の範囲に含まれるものであり、「停車場」という用語の定義が、「建設規程」とは異なることに注意が必要である。

また、「停留場」という言葉は、このように、地方鉄道の施設に対して用いられる言葉であり、国鉄の施設に対して用いられる言葉ではないということも分かるだろう。

「簡易停留所」という呼称は、この「停留場」という言葉からの準用、誤用の類ではなかろうか。

ここまで、余談ではあるが、「仮乗降場」に関連する知識の整理を試みた。読者によるレビューと精査を頂ければ幸いである。

北星駅:旅情駅ギャラリー

2001年8月乗り鉄(ぶらり乗り鉄一人旅)

2016年1月乗り鉄(ぶらり乗り鉄一人旅)

月光の下、無人の駅を照らし出す灯りには、どこか、温もりがある

じっとしていると痺れるような寒気に包まれる

2020年10月(ちゃり鉄14号)