詳細目次 [閉じる]

小幌駅:旅情駅探訪記

| 公開・更新日 | 公開・更新内容 |

|---|---|

| 2023年4月19日 | 旅情駅探訪記にコンテンツ追加 (2022年5月の探訪記) →JR室蘭本線・小幌駅の旅情駅探訪記 |

| 2021年1月10日 | コンテンツ公開 |

2001年6月(ぶらり乗り鉄一人旅)

長万部から室蘭本線の列車に乗って旅をすると、静狩駅を出た後、トンネルと断崖の連続する礼文華峠の険路を行く。この路を「礼文華山道」とも言う。

かつては、「猿留山道」、「雷電山道」と並び、蝦夷地の3大難所の1つに数えられたこの地にあって、鉄道の建設もまた、難工事を強いられることになり、関東大震災や第一次世界大戦といった社会情勢もあって、度々、工事が延期されたという。

この区間を含む静狩駅~伊達紋別駅間の開通は1928年9月10日。長万部と輪西とを結ぶ長輪線としての開通であった。

小幌駅は、この険路に掘削された「礼文華山トンネル」と「新辺加牛トンネル」を始めとするトンネル群の間に、沢沿いの僅かな空間を利用して設けられた無人駅である。

駅の歴史は信号場として開設された1943年9月30日に遡る。開設当時から旅客も扱っていたようだが、1967年9月29日に複線化によって信号場としての役目を終え、仮乗降場となったのはその2日後の10月1日のことである。

信号場として開設されたという来歴が物語るように、この周辺は当初から険しい海岸沿いの山中にあり、その開設も、人の乗降ではなく列車の行き違いを目的としたものであった。

開通当時の長輪線は単線であり、トンネルが連続するこの区間で、地形的に、唯一、列車の交換が可能な場所だった。国土地理院の地形図を見ても、静狩駅から礼文駅に至る海岸沿いの斜面で多少なりとも平坦地が確保できるのは、この場所以外にはない。

ただし、この付近が全く人が立ち入らない人跡未踏の地なのかと言えばそういうわけではなく、古くはアイヌの時代から船を用いた往来はあり、開業当時には海岸沿いに民家や海水浴場などもあったという。このキャンプ場は昭和に入っても観光便覧に掲載されているのだが、それらについては、文献調査でまとめることにしよう。

小幌の駅名は付近の地名に由来しているが、その地名の由来は「オ・ポロ・ペツ(川の口の大きい川)を音訳したもの(JR・第三セクター全駅名ルーツ事典(村石利夫・東京堂出版)」と言う説や、「永田方正の北海道蝦夷語地名解にある「ケウ・ポール(屍洞)」がケポロイに訛り、コボロ(小幌)になって洞窟付近一帯の地名になった(豊浦町史)」と言った説がある。

私自身は1997年の7月~8月にこの付近を初めて通過したが、当時は小幌駅の存在も知らず写真も撮っていなかった。

初めてこの駅を意識して通り過ぎたのは2001年6月のことだ。

宗谷本線や石北本線で廃止される予定の駅を巡った旅の最終日に、停車中の普通列車の車内から観察しただけだったが、トンネルとトンネルの間に挟まれ、辺りには民家の気配もないこの駅に魅了され、再訪を決意することとなった。

2001年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

初訪問から2ヶ月。再び小幌駅を訪問した。この時は駅前野宿である。

行程上の都合で日没後の到着となり、日の長い夏にも関わらず、駅前は既にとっぷりと暮れていた。

駅構内は両側をトンネルに挟まれており、トンネル内に列車が進入すると、轟音とともに押し出された空気が強風となって吹き出してくる。そして、構内踏切の警報が鳴り響く中、特急や貨物列車が光陰となって駆け抜けていく。

その束の間、駅は喧騒に包まれるが、それが過ぎれば、無人境に訪れるのは夜の帳だけである。

この夜は駅前野宿。

駅周辺以外は暗闇に包まれているので、散歩するというわけにもいかず、保線詰所の裏にテントを張り眠りにつくことにした。

一夜明けた小幌駅は雲が多いが夏晴れの様子。

雨宿りをする場所が無いこの駅で雨に降られれば、駅前野宿も侘しいものとなるだけに、晴れていてよかった。

駅を出発するまでの間を利用して、駅前の沢を下った所にある文太郎浜を往復してみる。

浜には石垣もあり、何となく人の気配が残っていたが、民家の痕跡は見つけることが出来なかった。小石で覆われ周りを岩壁に囲まれた静かな浜に、しばし一人佇む。

かつては、ここにも民家があり海水浴場まで開設されていたのかと、在りし日を偲ぶ。

途中で分岐する山道を東に進めば岩屋観音に辿り着くことも出来るのだが、この時は、時間の関係もあり、訪問はしなかった。また、駅前から西に続く雑踏を辿れば美利加浜に出られるが、ここも、途中まで散策する程度で写真も撮影しなかった。

当時は小幌仙人などと呼ばれた男性が駅周辺に住んでいたはずで、その住居もあったが男性の姿は見えなかった。

駅に戻り明るくなった駅構内を散策する。

駅の礼文駅側には、3本のトンネルが口を開けており、一番山側に礼文華山トンネル、一番海側に新礼文華山トンネルがある。真ん中は、単線信号場時代に使われていたトンネルで、今も線路が敷かれていいるものの使われてはいない。

静狩駅側には、2本のトンネルが口を開けており、山側が新辺加牛トンネル、海側が幌内トンネルである。

小幌信号場の開設当時、この付近も単線で、幌内トンネルと礼文華山トンネルの間の明かり区間に過ぎなかったが、そのままでは、当然、列車の行き違いは出来ない。

そのため、信号場の開設に際し、既設の礼文華山トンネルと、幌内トンネルの先にある美利加浜トンネルの内部に分岐を設け、幌内トンネルに並行する新隧道を開削することにより、小幌駅付近から幌内トンネルを出て美利加浜トンネルに入る前までの区間を複線化して行き違いが可能な信号場としたのである。

結果として、先頭の蒸気機関車の停車位置は、函館方面からの下り列車の場合、礼文華山トンネル手前、函館方面への上り列車の場合、幌内トンネルを出た先の美利加浜トンネル手前となった。

現在、小幌駅の礼文駅側にある3本の坑口の内、真ん中にある使われていない坑口と、そこから伸びて、上り線の幌内トンネル内に入る線路は、そうした時代の痕跡である。

形状としては、かなり特殊な信号場であった。

上り線と下り線との間の行き来は駅構内を渡る必要がある。構内踏切があるとは言え、何となく、線路歩きをしているような気分になる。

小幌駅の駅名標を撮影したりしている内に、新礼文華山トンネルから轟音と強風が漏れてきた。小幌駅を去る時が来たようだ。

構内踏切の遮断器が降りて警報音が鳴り出すと、程なくして、トンネルの奥がヘッドライトに照らされ列車の姿が見えてきた。

時間的な余裕がなく周辺の散策は十分に出来なかったが、この山峡の旅情駅で過ごした一夜を思いながら、訪れる者も居ない駅を後にした。

20016年1月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2016年1月。真冬の小幌駅を訪れることにした。

前回の訪問から14年余り。道内各地の駅に廃止の波が押し寄せる中、小幌駅についても、2015年7月17日、JR北海道が廃止する可能性を示唆し、7月24日には地元豊浦町に対し、同年10月を目処に廃止したい意向を伝えた。これに対し豊浦町は観光資源として存続を求める意向を示した。

その後、JR北海道と豊浦町との間で協議が続き、最終的には、豊浦町が自治体として初めてJR北海道から駅業務全般を受託することとなった。維持管理協定は2016年3月23日に取り交わされており、同年2月29日には豊浦町の新年度予算案に474万円の維持管理費が計上されている。

単年度の措置として決定されたことではあるが、その後も豊浦町によって維持管理されており、本稿を執筆している2021年1月現在も小幌駅は健在である。

小幌駅をきっかけにして始まった地元自治体による駅施設の維持管理受託の流れは、その後、道内各地の自治体にも広まり、2020年12月9日に発表されたJR北海道のニュースリリースでは、「2021年度より自治体による維持管理に移行する駅」として、18駅がリストアップされている。

鉄道路線の維持に関しては、上下分離方式の議論もあるが、その一例として、注目に値するものであろう。

久しぶりに訪れた小幌駅は、深々と雪が降り積もる真冬の日暮れ。とっぷり暮れた小幌駅には降り立つ乗客も乗り込む乗客も居なかった。

この日も駅前野宿。

下り線のホームから、構内踏切を渡って保線詰所脇に移動した頃には、トンネルから響いてくる普通列車の轟音も聞こえなくなっていた。

厳しい寒気が衣服の隙間にまで入り込んでくる中、雪の小幌駅の情景にしばし見惚れる。

駅の前後にはトンネルがあるため、列車が接近してくると、まず、トンネル内に轟音が響き出し、押し出された空気が強風となって吹き出してくる。

その後しばらくしてから、構内踏切の遮断器が下りて、警報音が鳴り出す。

その間、駅は喧騒に包まれるが、列車が走り去った後も駅に残るのは夜の帳と静寂だけ。一瞬顕になった2条のレールは、降り続く雪にあっという間に覆われていく。

駅の両側に口を開くトンネルを眺めると、まるで異次元世界への入り口のようだ。じっと眺めていると吸い込まれそうになる。

複線化と同時に信号場としての機能は廃止されたものの、今でも、駅構内には信号設備が多く無人境に3色の彩りを与えている。

上り線の脇にある保線詰所の奥から駅を眺めると、駅の背後の山中にオレンジ色の道路照明が見える。時折、トラックの走行音が響いてくるが、これは、国道37号線である。

小幌駅は「列車でしか行けない駅」と言われることも多いが、実のところ、国道から駅に通じる旧道の跡がいくつか存在し歩いて駅にアクセスすることは不可能ではない。豊浦町などでも、この旧道などを利用して小幌駅と海岸沿いにある岩屋観音などを巡るツアーを開催している。

元々は釣り人や一部のマニアのみが知る不明瞭な踏み跡程度であったようだが、近年はこうした観光需要によって次第に道も明瞭になり、その情報も増えているように思う。ただ、観光需要に合わせて駐車場や遊歩道を整備する方向に話が進展したり、観光客が溢れかえってマナー問題やゴミ問題が生じるようになったりするならば、それは本末転倒であろう。

時間帯によっては何人もの観光客が訪れて賑やかになる駅周辺も、真冬の夜となると訪れる者も居ない。旅情駅が旅情駅らしい姿を見せる日没から夜明けまでのひと時は、最も好きな時間でもある。

19時を過ぎると吹雪も止み、駅は静寂に包まれた。

貨物輸送の幹線だけに、時折、貨物列車が通過していくが、その轟音とヘッドライトの余韻は、却って駅の静けさを際立たせる。

駅に停車する普通列車の最終は、上り、長万部方面で19時12分。まだ、宵の口とも言える時間だが、辺りは既に深夜の様相。寒気が一段と強くなってくる。

夜の小幌駅の姿を心ゆくまで眺めた後、21時過ぎには、保線詰所の裏の雪の中に張ったテントに逃げ込み駅前野宿の眠りについた。

翌朝はまだ明けぬ5時過ぎに行動を開始する。

始発は7時14分。

明るくなり始めてからの時間的余裕があまりないため、岩屋観音や美利加浜を探索する時間は取れそうにないが付近を散策してみたい。

室蘭本線は、北海道と本州とを結ぶ貨物輸送の幹線でもあり、旅客列車の発着時間前後、早朝から深夜まで、多くの貨物列車が行き交う。

この日も、夜明け前の静寂の中、貨物列車が光陰を残して駆け抜けていった。

礼文華山トンネル付近から駅を俯瞰すると、右奥の山腹には、国道の照明が意外と近くに見え隠れしていたが、この時間、自動車の走行音は殆ど聞こえてこなかった。

一旦、駅を離れて美利加浜へと続く雑踏を辿ってみる。

ヘッドライトに照らされる林内の雑踏には、数日前のものと思われるトレースが付いていたが、そのトレースも途中で途切れ、立岩を望む崖の上に出る頃には膝下くらいのラッセルとなった。

夜明け前の美利加浜付近は、遠く、長万部市街地の灯りが明滅する中、まだ、眠りの中に居た。

浜に降りる急崖は積雪で近付き難く、立岩を眺めて引き返す。

駅に戻ると、黎明ブルーに包まれた小幌駅が孤独な旅人を静かに迎えてくれた。幌内トンネルの上まで雑木林の中を進むと、駅を俯瞰することが出来る。

凛と張り詰めた早朝の空気の緊張感の中に、小幌駅が静かに佇む姿に、しばし、見惚れる。

この旅情駅の姿に会いたくて駅前野宿の旅をしているのだと、改めて実感する。

しばらくすると、トンネル内から轟音が響き始め構内踏切が作動する。まだ、始発の旅客列車が通過する時刻には早く、恐らく、貨物列車が通過するのだろう。

やがて、テールライトの軌跡を残して、貨物列車が通過していった。

明けゆく小幌駅を包む空気は、紺色から青紫に、次第に色を変え、少しずつ明るさを増していく。7時前にはその青みも取れて朝の表情になったが、空は曇りがちで、駅周辺は灰青色のモノトーンの情景となった。

改めて駅構内を見渡してみると、3棟の施設が見られる。

内、2つは上り線の海側にある保線詰所とトイレ、残り1つは下り線の山側にある機械室である。

この内、一般開放されているのはトイレのみでいわゆる待合室などはない。以前は古びた待合室があったが既に取り壊されており跡形もない。もっとも、この付近に住んでいた男性の住居と化していたため中に入るのは躊躇われたが。

7時前にはすっかり明るくなった。

始発の時間までは余り余裕がないが、岩屋観音への道を少し探索してみる。こちらも、数日前のものと思われるトレースが、新雪に覆われて消えかけていた。

海岸沿いの急斜面の山腹を巻く道を進むと、しばらくして、木の枝越しに美利加浜へと続く断崖が見える。遠くの方は灰色に煙っていて、雪が降っているようだ。

海岸沿いにある岩屋観音まで足を伸ばしたかったが、7時14分の始発列車で駅を後にする予定だったので、海岸に降りる急勾配の手前で引き返す。

駅に戻ると7時過ぎ。

小幌駅での滞在も残りわずかとなる中、下り線を通過していく始発列車を見送る。

長万部方面からの下り普通列車はこの駅を通過するものが多い。2016年1月当時でも下り線は1日3本の停車であったが、2021年1月現在では、上りが1日4本で8時40分、15時14分、17時39分、20時3分。下りは1日2本で、15時42分、19時46分。朝、長万部駅を出発する2本の下り普通はこの駅を通過している。

上り線ホームに立って列車の到着を待っている間に駅周辺を改めて眺めてみると、礼文華山トンネルの旧坑口が塞がれているのに気が付いた。

前回訪問時は、まだ、坑口が開いていたが、その後、観光誘致に当たって危険回避の目的で閉鎖されたものと思われる。

この駅の盛衰を眺め続けてきたのであろう、古びたトンネルの坑口は、今も、物言わず、山峡に佇んでいる。

やがて、上り線側の新礼文華山トンネルから轟音と強風が吹き出してきて、構内踏切の警報が鳴り響く。程なく、トンネルの内壁を照らして普通列車のヘッドライトが見えてきた。

次に、この駅を訪れるのは、いつになるだろう。

ちゃり鉄での訪問となれば、駅周辺の雑踏を踏み分けて、駅まで歩いてやって来ることになるのだろうが、その時まで、この旅情駅が存続していることを願いたい。

20022年5月(ちゃり鉄17号)

2022年5月。JR函館本線・石北本線・釧網本線に沿って函館~釧路間の約1500㎞を走る、ちゃり鉄17号の旅を実施した。

自転車の旅で渡道する際は、地元関西から新日本海フェリーで北海道入りすることが多いのだが、この時は新青森まで輪行で移動し、青函トンネルは使わずに津軽海峡フェリーに乗船。青森から函館まで津軽海峡を渡った。

今日、こんな行程で関西から北海道入りする旅人は殆ど居ないだろうが、函館本線を走るこの旅では、かつての青函連絡船を彷彿させるこの行程に拘った。否、完璧を期するなら、新青森ではなく青森駅に到着すべきだったか。

いずれにせよ、津軽海峡を渡って北海道入りするというのは、私の旅のスタイルでは、割とスタンダードである。

渡道一日目は函館の立待岬、二日目は駒ケ岳山麓の赤井川駅で駅前野宿し、三日目の駅前野宿地に選んだのが小幌駅だった。

室蘭本線にある小幌駅は函館本線の旅からは外れるのだが、日程の都合もあって長万部周辺で野宿する行程となり、函館本線から「途中下車」して小幌駅で駅前野宿することにしたのである。

これまで、学生時代の夏、社会人時代の冬と、2度に渡って駅前野宿の経験がある小幌駅だが、いずれも鉄道利用での駅前野宿だったので、駅の周辺探索が十分に出来ていなかった。この旅情駅探訪記でも早くから小幌駅の記事を公開していたにも関わらず、その内容には少し物足りなさも感じていた。

そういうこともあって、この旅では小幌駅まで足を伸ばして、駅周辺の探索も行うことにしたのである。勿論、同じくらいの距離にある函館本線の蕨岱駅が廃止されてしまったという事情もあるが。

隣接する静狩駅を出発して国道32号線に入ると、礼文華峠越えの山道となる。海岸沿いから少し内陸に迂回し、交通量の多い国道を登り詰めていくと静狩トンネル。ここを越えると来馬川流域に出て高原状の地形となるが、道はゆっくりと登り続けて緩やかな峠を越えると下りに転じる。

小幌橋、礼文華橋を豪快に下っていくと、国道は礼文華山道の下を貫通する礼文華山トンネルに入っていくのだが、ここで海岸側に分岐する閉鎖された道型を進むと、やがてチェーンで塞いだ林道が現れる。ここが小幌駅への入り口だ。

この辺りの地形は実に面白い。地図マニアならそれに気が付くかもしれない。ここでそれについて書きたい気もするが、それらは後の調査記録でまとめることにしよう。

小幌駅への訪問は、前回以来、約6年半ぶり。5月の訪問は初めての事だった。

ちゃり鉄での訪問ともなれば自転車をどうするのかという問題が生じることになるが、今回は、国道から分岐した林道に自転車をデポし、必要な荷物だけを携行して踏み跡を辿り小幌駅まで往復する計画でやってきた。

到着日は夕方だったので林道から沢筋に下りて下り線ホーム裏に出るルートを歩き、翌朝は、美利加浜や文太郎浜を訪れた後、岩屋観音経由で林道を経てデポ地点に戻ることにした。

鉄道でしか辿り着けないと言われる小幌駅は、大井川鐵道井川線の尾盛駅と並んで、ある種の鉄道趣味の聖地となっているが、実際には、いずれの駅も徒歩で到達することができる。尤も、その道のりは一般的ではなく、ドライブのついでにサンダルにショートパンツ、ハイヒールにスカートで立ち寄るような場所ではない。

これらの雑踏踏査の様子は現地調査記録としてまとめることにして、この本文では概略を記載するにとどめる。

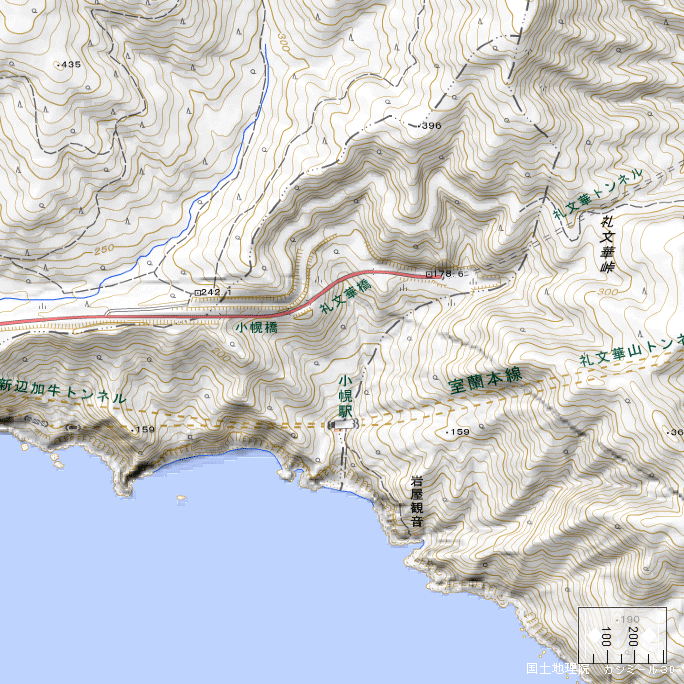

以下には、小幌駅付近の国土地理院地形図を掲げる。

一見して分かるように、小幌駅の周辺には一切の民家が存在せず、駅自体も狭隘な地形の中に、ここしかないという風情で設けられている。この駅が元々信号場として開設されたことは既に述べたが、その際にどういう過程を経たのかを考えれば、こんな場所に駅が存在する理由も納得がいく。それらについては文献調査記録にまとめることにしよう。

デポ地点から小幌駅までの直達路は林道脇からすぐに沢筋に入り、途中、何度かの徒渉を繰り返しながら下り続けることになる。GPSログは現地調査記録で示すことにするが、この沢筋は地形図上では市町村界が描かれたラインになる。

距離にして400m足らずなので、所々、道が不明瞭な箇所でルートファインディングをしたり写真を撮影したりしても、20分弱で駅まで辿り着いた。サンダルやヒール履きで歩くような場所ではないが、車道から駅までは意外と近いのである。

踏み跡は下り線の礼文華山トンネル側にある機械室とホームの間に出てくる。

この手の踏み跡が小幌駅の周辺には幾つか存在するが、駅に駐在する鉄道員は鉄道を、海岸付近の住民は自家用の船を利用して、それぞれ近隣市街地に出掛けていたはずで、踏み跡を開いたのは車道開通後に車で乗り付けるようになった釣り人だったのだろう。実際、北海道の釣り情報誌には小幌海岸の名が記載されたものが幾つかある。

山の沢沿いにもそうした釣り人の遡行道が存在することが多いが、歩くことそのものを目的としていないにもかかわらず、釣り人は結構健脚なのだと感じる。

私はというと、これまた小幌駅の訪問者には珍しく自転車と徒歩での到達。1500㎞弱の旅の途中で小幌駅に立ち寄り駅前野宿をする自転車の旅人は、どれくらい居るものだろうか。

20分ほどの軽い山歩きを経て下り線ホームの脇に出る。前回の訪問からは約6年余り。小幌駅は静かに旅人を迎えてくれた。私以外の訪問者の姿は居なかった。

全国各地を巡る旅の中で6年ぶりの訪問と考えると、決して長い間隔ではないが、近年の鉄道路線や駅の廃止の速度から考えると、6年という間隔は十分に長い。

特に北海道はその傾向が著しく、この6年の間にも多くの駅が消えて行った。

小幌駅も地元豊浦町の維持管理があって存続しているものの、「秘境ブーム」と「観光振興」とは矛盾した関係にもあり、地元による維持管理がいつまで続くかは分からない。

私自身は、もちろん、こうした駅が存続していくことを望みたいし、そのために税金を投じることは無駄ではないと考えているが、「投機家」や鉄道や旅に無関心な人々から見れば自身の短期的利益に資することのない無駄なコストとして、真っ先に廃止すべき対象になるのかもしれない。その立場を私は否定する気はないし、否定することも出来ない。

ただ、「観光」の在り方そのものの変革も踏まえて、より良い解決策がないものだろうか。私自身も、ちゃり鉄の取り組みの中で模索はしていきたい。

小幌駅は変わらぬ雰囲気ではあるが、列車の発着本数は極限まで減らされている。辿り着いた下りホームに掲げられた時刻表によると、東室蘭方面の列車は、始発が15時50分の481D、最終が19時44分487D。この2本だけである。長万部から室蘭方面への普通列車は、5時44分発苫小牧行471Dと6時38分発東室蘭行475Dの2本があるのだが、このいずれもが小幌駅を通過する。

上りはというと、東室蘭7時27分発・長万部8時54分着の472Dが8時36分小幌発、続いて東室蘭13時56分発・長万部15時23分着の478Dが15時6分小幌発。東室蘭16時12分発・長万部17時51分着の480Dが17時34分小幌発。最終は室蘭18時26分発・長万部20時22分着の484Dで20時5分小幌発。21時50分東室蘭発・23時9分長万部着の488Dは小幌駅を通過する。

結局、上り4本、下り2本で、下りは15時50分に始発という極端に偏ったダイヤなのである。

長万部からの下り列車でお昼過ぎまでに小幌駅に降り立つことは出来ず、一旦、礼文駅まで乗り越した上で、上り列車に乗り換えて戻ってこなければならない。旅客動線は専ら朝の上り、夕の下りということになるのだろうか。

かつては、キャンプ場や海水浴場が開かれ、定住者も居た小幌駅ではあるが、今日、釣り人か鉄道ファン以外の利用者がここを訪れることは殆どない。そんな僅かな利用者も、この時刻まで残っていることは少なく、この日も、既述のとおり駅周辺には誰も居なかった。

到着は18時過ぎということもあって、谷間には既に夜の気配が忍び寄ってきていた。

再訪の喜びに浸るのもほどほどに、下り線側のホーム横から構内踏切を渡り、上り線を跨いで海側に出る。ここには僅かな平地が開け西側は一段高い平地となっている。この一画がかつての職員官舎の跡で、今では施錠された保線作業建屋が1棟建つほかは、建物の基礎が残っているだけである。

辺りが真っ暗になるまで時間もないので、その空き地の一画で手早く野宿の準備を済ませる。その後、夕食は後回しにしてトワイライトタイムの小幌駅の撮影を行うことにした。

駅には既に照明が灯り始めている。旅情駅の情景が最も極まるひと時だ。

やがて上り線の礼文華山トンネルから警報音が響き始める。

小幌駅の特徴的な瞬間で、列車が隣接するトンネルに進入すると、まずはトンネル内から警報音が響き始め、やがて内部で圧縮された空気が煤煙を伴って吐き出されてくる。構内踏切は直ぐには作動しないのだが、初めてこの駅を訪れた時には何事かと驚くことになる。

警報音が鳴り出してからも構内踏切が作動し始めるまでにはかなりの間があるので、撮影場所に移動してカメラをセットする。そうこうしてるうちに構内踏切が作動し始め、通過列車が軌跡を残して走り去った。

列車の通過前後はトンネル内部や構内踏切の警報音が鳴り響き、通過列車の轟音も相まって喧騒が駅を支配するが、それも束の間。間合い時間に聞こえてくるのは沢の水音だけである。

上り線ホームに上がってみる。こちら側は礼文華山トンネルが間近いので独特の圧迫感がある。この日は天候不順でにわか雨の跡が水溜まりになって残っていた。

ホーム上の駅名標は照明が灯っている。夜の駅に明りが灯っているというのは、どこか、ホッと落ち着く心地がする。

構内踏切を渡って下り線ホームにも上がってみた。

ホームの奥には先ほど辿って来た道が続いているが、森の中は一足早く夜の帳に包まれており、既に見通せないくらいに薄暗くなっていた。

この時間帯の明るさの変化は劇的で、ホームを辞して保線小屋裏の高台に上がって駅を見下ろすまでの僅か10分ほどの間に、すっかり駅の周りは暗くなっていた。

この時刻に小幌駅に一人佇むことができるのは至福の極み。

それもこれも、野宿のための十分な装備があってのことで、テントに戻れば、そこは我が家のように落ち着くのである。

札幌への特急が通過するのを見届ける頃には、19時半になっていた。

この後、列車の間隔が開くのでテントに戻り夕食にした。

20時5分には、時刻表通りに長万部行の最終の普通列車がやってきた。

この時刻に小幌駅に佇んでいると、列車がやってきて停車していくということが不思議にも感じられる。この時刻の列車で駅を立ち去る人がどれくらい居るものだろうか。釣り人などがこの時刻に駅に戻ってくるということもなかった。

テントの中から眺めた1両編成の普通列車には僅かな乗客の姿があったが、窓の外に目を向ける人は居ない。勿論、降りてくる乗客の姿も無かった。

その普通列車を見送ると、本当に一人きりの夜が訪れる。夕食を済ませて外に出ると、辺りはとっぷり暮れて、残照も消え果ていた。

この夜は、20時26分に通過していった札幌行特急を見送って、駅前野宿の我が家に戻り、眠りに就くことにした。

翌朝は4時過ぎには行動を開始する。

これまで小幌駅を訪れた際は、いずれも鉄道を利用していた。そのため、到着後、出発するまでの時間に限られた滞在時間や天候の影響もあって、駅の周辺は十分に探索できていなかった。

今回は、ちゃり鉄での訪問なので、出発時間を自由に設定できる。

その関係もあって、早朝のうちに美利加浜や文太郎浜を探索した上で、岩屋観音を経由して自転車のデポ地点に戻る計画としたのだった。

とは言え、今日は、小幌駅を出発してからに函館本線のニセコ駅まで走る予定だったので、それほど遅くに出発する訳にもいかない。そのため、4時半頃には探索を開始することにしたのである。

夜は既に明けてはいたものの、駅の構内には明かりが灯り、昨日の到着直後のような雰囲気だった。

朝方に小雨が降ったこともあり、駅の周辺はしっとりと濡れていた。

構内踏切を渡って下りホームを訪れた後、上りホーム側に戻る。

小幌駅に滞在していると、特に目的がなくても構内を行ったり来たりすることが多い。普通に移動できる場所が限られている上に、待合室のような建物がないから、じっと落ち着きにくいということもあるかもしれない。

上りホームから下りホーム側を眺めると、昨日辿ってきた沢筋の踏み跡が、機械室の奥に消えているのが見えた。

5分程駅構内を探索した後、一旦、駅を離れることにする。

これまで訪れる機会のなかった美利加浜と、学生時代に訪れて以来の文太郎浜を再訪するのである。

踏査の様子は現地調査記録で詳しくまとめることにして、ここでは、概略を示すに留めよう。

駅からの探索エリアで西側の方になる美利加浜へはキャンプ場や小幌仙人の住居があった海食崖上の台地を進み、草付の崖に設けられた縄梯子を伝って降り立つ。

降り立った先にはオアラピヌイの立岩がそそり立つ小さな入江になっている。一見どこにも行けないように見えるが、オアラピヌイの立岩の下を回り込むと美利加浜に抜けることが出来る。

古い写真によると、この岩峰の下には漁業者のものと思われる建物があったようだが、現地に痕跡は残っていない。

護岸跡が残る礫浜の美利加浜を西に500mほども進むと、行く手を断崖に阻まれる。相応の装備があれば更に踏査を進めることも出来ようが、今回はここで引き返す。駅前を4時36分に出発し、美利加浜の西端には4時58分に到着した。

東側に続く海岸も、凡そ、人を寄せ付けない険しい地形だ。静狩から礼文にかけての海岸は北海耶馬渓と称するとも言う。

だが勿論、こんな険しい海岸であっても、海を生活の舞台とする人々の暮らしがあり、入江ごとに生活の痕跡があったりもする。後ほど訪れる予定の文太郎浜や岩屋観音がその一例である。

ここからの帰路も同じ道を辿る。

5時出発、5時18分小幌駅前着。

美利加浜道から駅前に出る地点では、木立の向こうに国道の橋が見えたが、駅施設のある辺りまで降りると木立に遮られて橋は見えなくなる。

続いて四叉路の真ん中の道を海岸線に向かって下ると、文太郎浜に辿り着く。四叉路から文太郎浜までは5分弱。距離も300m弱である。道型は途中で二手に分かれているが、いずれを辿っても海岸に辿り着くし、迷うことがない程度にはっきりしている。

学生時代以来で降り立った文太郎浜は、鈍色の空を写した水面が旅人を迎えてくれた。

遠く長万部方面は白い雨のベールが流れている。

この分だと、駅から岩屋観音を回り込む間にひと雨降られるかもしれないと思いつつ、駅まで戻ることにする。

振り返れば崩れかけた護岸が海を眺めていた。かつての住居跡だ。

文太郎浜を辞して駅前まで戻る。

これで美利加浜と文太郎浜の踏査を終えたのだが、時刻はまだ5時36分だった。

あいにくの天候で朝の気配はなく昨夕来の薄暗さとあまり変わりがないが、駅の周辺を改めて少しだけ探索することにする。出発は6時前の予定だ。

駅の周辺には施設跡が草むらに埋もれながら点在している。

その広がりは意外と広範囲で、こんな辺境の地にあっても、信号場としての機能を果たすためには多くの施設や職員が必要だったことが伺われる。

幌内トンネルの上部はさながら小幌駅の展望台で、駅施設の全体を俯瞰することが出来る。出発前に、もう一度そこに上がってみることにした。

明るい時間帯になると周辺の様子も良く分かるが、駅の周りは深い森に囲まれていて沢の上部にあるはずの国道橋などもはっきりとは見えない。それでも時折自動車の走行音が聞こえてくるので、距離の近さは感じられる。

構内踏切ももう一度渡ってみる。

上下線の間に信号場時代の名残を留める線路が残っているが、ちょうど、構内踏切の辺りで線路は切断されている。

間近に迫る幌内トンネルの坑口を眺めながら、濡れて滑りやすい木製の踏み板を渡る。構内踏切は設けられてるとは言え、路盤に合わせて波打った通路は、この通路の位置付けのみではなく、駅そのものの位置づけを静かに物語っているようだ。

最後に上り線ホームに上がってみた。ホームや駅名標の照明はまだ灯ったままで、早朝の駅は二度寝の表情だった。

上り線ホームは海側の新礼文華山トンネルの坑口に隣接しており、ホームの末端に立つと圧迫感がある。山側には初代トンネルとなる礼文華山トンネルがあり、二つのトンネルに挟まれた閉鎖されたトンネルが単線信号場時代の名残である。

ここに立つと、小幌駅の歴史の全てが凝縮されているように感じる。

信号場時代の記録については、図面を添えて、文献調査記録でまとめることとしたい。

最後に四叉路の位置から駅構内を眺めて出発することにした。

かつて片隅にあった古びた待合室は既に撤去され、現在は、その代わりにバイオトイレが設置されている。管理主体の豊浦町によるものだが、このバイオトイレはおが屑を利用した生物処理層を設けたもので、公衆便所に付きものの悪臭が無くてよい。電気で稼働する便所なので、維持管理費も馬鹿にはならないだろうが、こうした形で適度に管理の手が入ることを歓迎したい。

小幌駅前は5時50分発。12時間弱の滞在時間ではあった。

駅前から岩屋観音までは程度のよいトレッキングルートを20分足らずの距離である。海食崖の上を行く区間は多少のアップダウンがあるが、やがて九十九折を下り始めると、木立の間から入江や船着場の桟橋が見えてきた。

岩屋観音への到着は6時9分頃。徒歩20分弱の行程であった。

この小さな入江の崖下には洞窟があり、豊浦町史の記載などによると「小幌洞穴遺跡」と称されている。この洞穴遺跡がアイヌの人々によって「ケウポール(屍洞)」と呼ばれ、それが「ケポロイ」と転訛して「小幌」の地名の由来になったということについては、既に述べた通りであるが、この辺りは文献調査で深めることにしよう。

この洞穴には観音像が祀られた祠があり、その前に鳥居が建っている。観音像と鳥居なのであるから神仏習合なのだが、それらは勿論、アイヌ後の倭人によるものである。

いずれにせよ、この険しい断崖絶壁の海岸の中でこの入江や洞穴を見つけ、そこに居を構えた海人達が居たことは間違いない。そして、その生活の歴史は昭和に至るまで続いていたのである。

岩屋観音のある入江の周りは断崖絶壁に囲まれており、海岸沿いには一般的な道はない。

ここから船以外の手段で外に出ようとすれば今来た道を引き返すのが普通だが、実はここにも別の踏み跡がある。地元の団体が開催するツアーイベントなどではその道を辿って林道からアクセスしているという記録もある。

ただ、現地で見ても、ツアーで人が歩くような「歩道」は見当たらない。

地形的には浜に注ぎ込む小さな沢以外に有り得ないのでその辺りをよく観察してみると、雑草が生い茂る中に「獣道」が伸びており、それが目的のルートなのであった。

道型は所々水流に巻かれて不明瞭になっており、沢が二股に分かれる箇所もあって、不慣れだと迷う恐れもある。地形図と道型と目印とを照らし合わせつつ登り詰めていくと、やがて砂防ダムが見えてきて、そこからひと登りで林道に辿り着いた。

観音浜を6時16分に出発し、林道には6時36分着。20分の登り行程だった。

林道に入ると歩調も上がる。

四輪車の轍の跡から推察するに、この辺りまでは車両の進入があるようだが、所々に倒木が横たわっていたりもするので、今シーズンの雪解け後、車両は進入していないようだった。

昨日の閉鎖ゲートは目と鼻の先かと思って歩き始めるが、先ほど遡行した沢筋が東寄りの線形となっていたため、実際には、登りながらゲートからの水平距離はむしろ離れていた。

意外と長く感じる林道歩きを続け、樹幹越しに国道を見てゲートまで戻ると、時刻は6時54分。岩屋観音の分岐地点から18分の行程だった。

これで今回の小幌駅訪問で予定していたルートは全て踏査を終えることが出来た。

デポしていた自転車に装備を詰め替え、最後に写真を撮影して出発。7時16分。

カーブしながら国道に合流する林道を脱しアスファルトの上に戻ると、半日ぶりとは言え、人の生活圏に戻ってきたような感覚があった。

小幌橋や礼文華橋の上から見下ろすと、小幌駅が存在するはずの谷間ははっきりと分かるのだが、駅の施設は全く見えない。

次回の訪問時も、小幌駅では駅前野宿となるだろう。

いつまで存続するかは分からないが、再び訪れる日を楽しみにしつつ、一路、ニセコに向けて駅を後にした。

~続く(調査記録執筆中)~

小幌駅:旅情駅ギャラリー

2001年6月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2001年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2016年1月(ぶらり乗り鉄一人旅)

20022年5月(ちゃり鉄17号)

小幌駅:コメント・評価投票

すごく秘境駅らしさがあってよかったと思います。

ちゃり鉄.JP

有難うございます。小幌駅については、次回実施の「ちゃり鉄17号」で再訪し、駅周辺を探索する予定です。今後の更新にご期待ください。