詳細目次 [閉じる]

小幌駅:調査記録

文献調査記録

主要参考文献リスト

- 「停車場変遷大事典(石野哲・JTB・1998年)」(略称:「停車場事典」)

- 「日本鉄道旅行地図帳 1 北海道(今尾恵介・新潮社・2008年)」(略称:「旅行地図帳」)

- 「北海道鉄道百年史 上巻(日本国有鉄道北海道総局・1776年)」(略称:「百年史上」)

- 「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」(略称:「建設概要」)

- 「第一回隧道会議記事(鉄道省・1925年)」(略称:「隧道会議」)

- 「交通技術1968年12月号(交通協力会・1968年)」(略称:「交通技術」)

- 「日本国有鉄道百年史 11(日本国有鉄道・1973年)」(略称:「国鉄百年史11」)

- 「国有鉄道重大運転事故記録 : 自明治5年度至昭和45年度(日本国有鉄道運転局・運転局保安課・1971年)」(略称:「国鉄事故記録」)

- 「長万部町史(長万部町史編集室・長万部町・1977年)」(略称:「長万部町史」)

- 「札幌工事局七十年史(日本国有鉄道札幌工事局70年史編集委員会・日本国有鉄道札幌工事局・1977年)」(略称:「工事局史」)

- 「トンネル施工の問題点と対策 : 地圧・湧水・坑口の施行実例(池原武一郎・鹿島研究所出版会・1966)」(略称:「トンネル施工」)

小幌駅の沿革

長輪線の全通から小幌信号場の開設まで

本文でも軽く触れたが、「停車場事典」の記載によると小幌駅は1943(昭和18)年9月30日に小幌信号場として開設された。ただ、同書によるとこの開設当初から「旅客の乗降を取り扱う」との記載があり、実際、小幌信号場時代の文献の中には複数、小幌信号場での乗降を記したものがある。

その後、1967(昭和42)年10月1日に局設定の仮乗降場となり、更に国鉄のJR化によって1987(昭和62)年4月1日に駅となったが、この際キロ設定はされておらず、キロ設定は1990(平成2)年3月10日になってからだと記されている。

また、小幌駅を含む区間の開通は「旅行地図帳」によると1928(昭和3)年9月10日のことで、この際の開業路線名は長輪線であった。長万部駅と輪西駅(現・東室蘭駅)との間を結ぶという意味での路線名称で、読みは「ちょうりんせん」である。この区間には現在、長和駅があり、この駅の開業は1928(昭和3)年9月10日であるから、一見すると長和と長輪が関係ありそうにも、読みが「ながわ」になりそうにも感じられるが、これは無関係である。というのも、長和駅は開業当初「長流駅」を名乗っており読みは「おさる」だったからだ。長和駅への改称は1959(昭和34 )年10月1日のことである。

現在の室蘭本線は長万部~東室蘭~岩見沢間の基幹部分と室蘭~東室蘭間の支線部分とを併せ持った線形となっているが、元々は室蘭~岩見沢間の鉄道路線が先に敷設されており、長万部~東室蘭間は性格の異なる後発の路線であった。

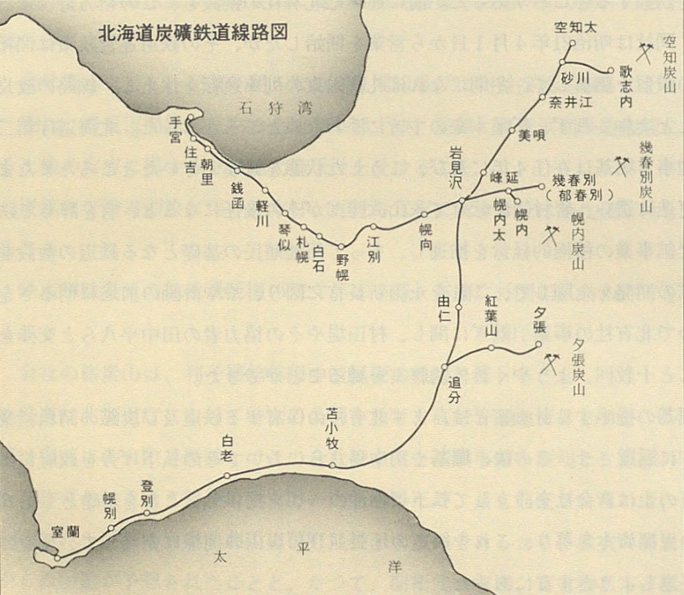

以下に示すのは「百年史上」に記された「北海道炭礦鉄道路線図」であるが、ここに示すように、室蘭に敷設された鉄道は夕張、幌内、幾春別、空知といった道内の主要炭鉱との間を結んでいて、手宮に向かう路線とともに、炭鉱で産出した石炭を港湾に運搬することを目的とした鉄道であった。

時代背景としては明治時代初期から中期のことで、北海道開拓の使命を帯びた鉄道が起源となっているのである。

引用図:北海道炭礦鉄道路線図「北海道鉄道百年史 上巻(日本国有鉄道北海道総局・1976年)」

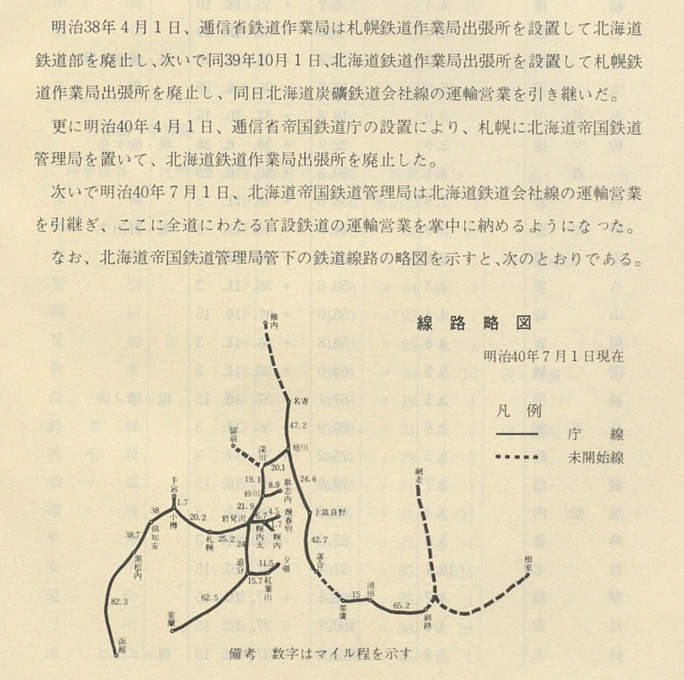

続いて同じく「百年史上」に収められた1907(明治40)年7月1日現在の北海道帝国鉄道管理局管内の鉄道路線略図とその前段の本文を以下に示す。

引用図:線路略図(明治40年7月1日現在)「北海道鉄道百年史 上巻(日本国有鉄道北海道総局・1976年)」

ここに示された通り、明治後期に入ると北海道の鉄道運輸営業は官営に移行し、石狩・夕張の炭鉱開発を軸としつつ函館、手宮、室蘭、釧路といった港湾都市から内陸に至る基幹部分が概ね完成していた。

そして、この段階で未開始線として記されている稚内、留萠、網走、根室に至る路線を官設によって延伸していこうかという時期に差し掛かっていたのである。

この図中に長万部から東室蘭に至る長輪線が描かれていないことが示唆するように、この時期、函館と石狩各方面を結ぶための鉄道路線は、現在の函館本線が全通していたこともあり、そちらで事足れりとされていた。

しかし、函館本線は「山線」という名称でも知られるように、小樽~長万部にかけての内陸区間で顕著な勾配区間を複数抱えている。更には、この区間は豪雪地帯でもあるため、冬季には積雪障害も発生して、長大な貨物列車などは度々立ち往生したことであろう。

そのため、長万部から室蘭方面に海沿いを結ぶ鉄道路線の敷設計画が持ち上がり、それが長輪線として実現されていくことになるのである。

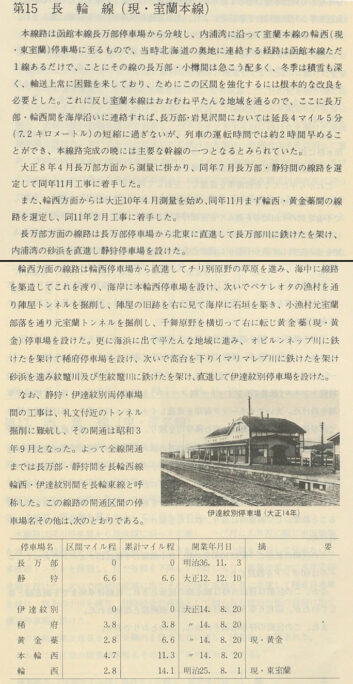

この長輪線に関しても「百年史上」の記述を引用しておく。

以下、引用画像は2頁に渡る原文を集成した。図中、黒の区切り線が集成箇所を示している。

引用図:第4章 建設及び改良 第15 長輪線(現・室蘭本線)

「北海道鉄道百年史 上巻(日本国有鉄道北海道総局・1976年)」

解像度の関係で見難いところを補足しておくと、長輪線の建設意義は「長万部~小樽間に急勾配が多く冬季の積雪障害も甚だしいことから輸送上の困難が常態化している。その根本的な解決の為に長万部~輪西(現・東室蘭)間の海岸線に新線を敷設するのが有効。長万部~岩見沢間の距離の短縮は7.2㎞に過ぎないものの運転時間では約2時間の短縮になり、完成の暁には主要幹線となることが期待される」というところにあった。

そして、この路線建設は長万部側と輪西側のそれぞれから開始され、静狩~伊達紋別間の開通をもって長輪線の全通となった。それが既述の通り1928(昭和3)年9月10日のことである。この全通までの一時期、長万部~静狩間が長輪西線、輪西~伊達紋別間が長輪東線と呼ばれていたことが記されている。

なお、静狩~伊達紋別間の建設が最後になったのは「礼文付近のトンネル掘削に難航し」とあるのが理由である。

礼文駅を挟んで東西の区間に存在した断崖絶壁区間をトンネルで克服するための技術的な困難が立ちはだかったのだが、北海道鉄道による函館~小樽間の敷設に当たって、わざわざ急勾配と積雪で困難を生じる山線区間が選ばれたのも、その困難を回避する為であった。

そしてこの困難の最大の要因が本文でも述べた礼文華山道付近の懸崖にあったことは言うまでもない。

この時代は小幌駅の前身である小幌信号場も開通していない時期であるが、礼文華山道付近を行く長輪線開削の難工事を辿ることで、小幌駅に関連する大変興味深い沿革史が見つかったので、次に述べていきたい。

ここから暫くは鉄道省が1928年に発行した「建設概要」の記述や図表を元にまとめていく。元データは書籍をデジカメで撮影したものなので、画像に歪みが生じた箇所や、引用の都合上、集成した箇所があるが、その集成箇所はこれまで同様、黒い区切り線で示している。

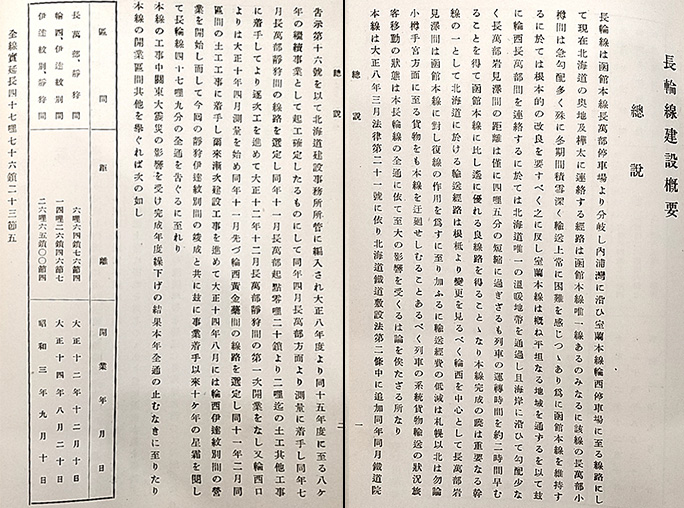

まずは「建設概要」の総説を以下に示す。

既に「百年史上」の記述を引いてまとめたとおりの建設意義が述べられているが、時系列で言えば、「百年史上」の記述はこの「建設概要」の記述に拠っているとみるのが妥当であろう。

なお、この長輪線建設の最中、関東大震災が発生したことによって完成年度が繰下げられたという記述があることも、特筆すべき点として挙げておくことが出来る。この記述に関しては本文でも触れたとおりだ。

引用図:長輪線建設概要 総説「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

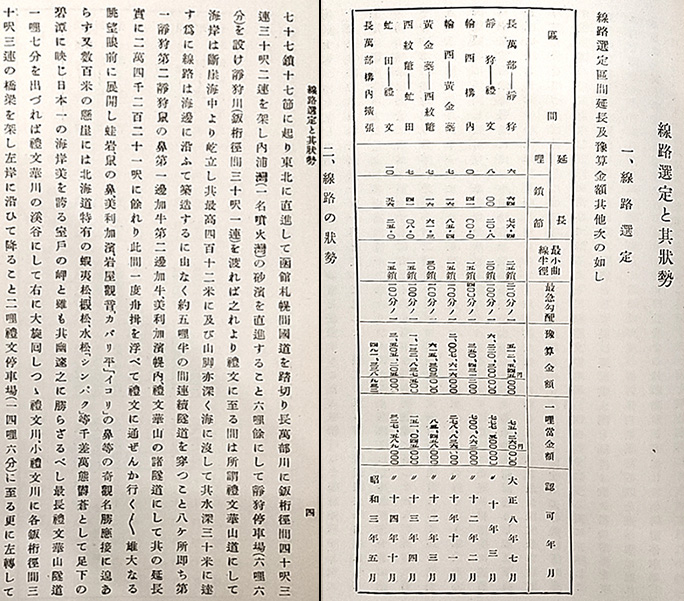

続けて以下に示すのは「線路選定と其狀勢」に関する記述。

「二、線路の狀勢」の記述は冒頭から礼文駅付近までの記述を抜粋し、「一、線路選定」との集成画像化した。

引用図:線路選定と其狀勢「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

まず「一、線路選定」の表だが、ここには区間ごとの延長や予算金額等がまとめられていて、その内、静狩~礼文間に関しては、予算金額が6,220,300円かつ一里当たりの換算で777,500円、区間延長8里20.8節、礼文~虻田間が予算金額3,505,205円かつ一里当たりの換算で327,589円、区間延長10里56鎖25節であると記されている。表記は一部を常用漢字に改めた。

要約すると、延長距離で1位、2位の区間がそれぞれ、虻田~礼文、礼文~静狩間ということになり、予算金額の1位、2位がそれぞれ、礼文~静狩、虻田~礼文ということになるのである。更に、礼文~静狩間においては、一里当たりの換算金額でも1位となっている。なお、虻田は現在の洞爺駅のことである。

それだけの難工事区間であったということが窺い知れる一覧表である。実際、礼文華山トンネルに関しては直営で工事が行われているのだが、これについては後述する。

続いて「二、線路の狀勢」だが、ここでは静狩から礼文に至る区間が所謂礼文華山道であり、懸崖が屹立、海中に深く没するが故に海岸沿いに線路を敷設することが出来ず、合計8か所のトンネルを穿ってこれを克服したことが述べられている。

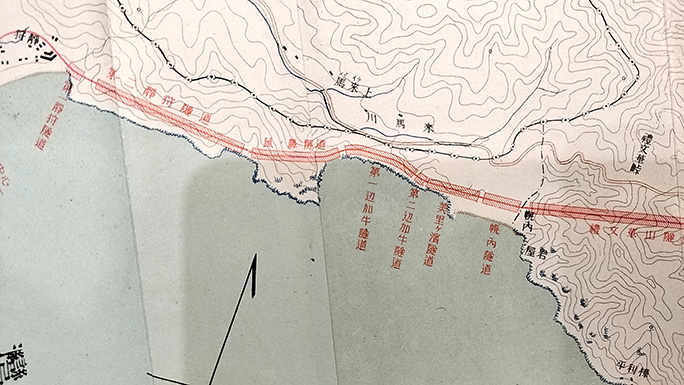

この8か所のトンネルは静狩方から順に、「第一静狩、第二静狩、鼠の鼻、第一辺加牛、第二辺加牛、美利加浜、幌内、礼文華山」であり、現在小幌駅で目にすることが出来る幌内トンネルと礼文華山トンネルが、長輪線建設当時からの由緒あるトンネルであることが記されている。

加えて、この区間を船で通った際の海岸風景も描写されている。その部分を以下に引用抜粋しておこう。

…前略

線路選定と其狀勢 二、線路の狀勢

此間一度舟揖を浮べて禮文に通ぜんか行くゝ雄大なる眺望眼前に展開し蛙岩、鼠の鼻、美利加濱、岩屋觀音、カバリ平、「イコリ」の鼻等の奇觀名勝應接に遑あらず又數百米の懸崖には北海道特有の蝦夷松、椴松、水松、シンパク等千差萬態鬱蒼として足下の碧潭に映じ日本一の海岸美を誇る室戶の岬と雖も其幽邃之に勝らざるべし

以下略…

「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

この時代に既に美利加浜や岩屋観音の名前が出ていることが興味深いし、岩屋観音の東にあって番屋に居住者が居たらしい樺利平の名前も見える。

そして、この付近の海岸風景が日本一と称された室戸岬よりも優れていることが文語調で述べられていて、建設に携わった者の矜持や感嘆のほどが感じられよう。

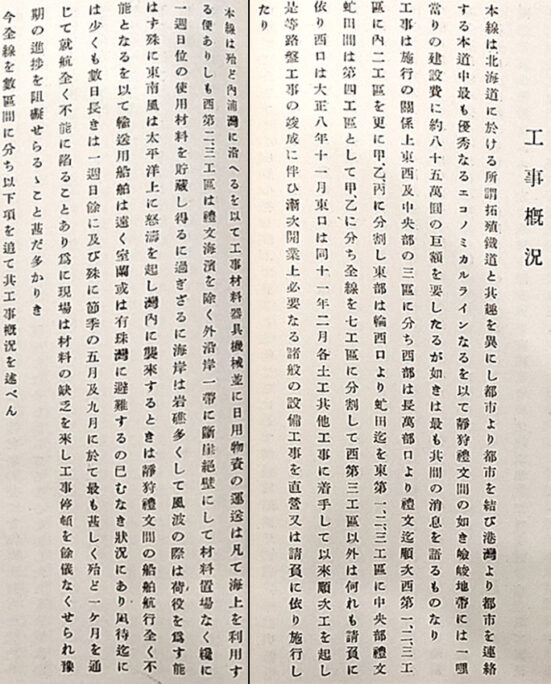

続いて「工事概況」の記述を確認してみる。

引用図:工事概況「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

工事概況の章では概説の後に各工区ごとの状況が記載されている。

まず注目すべきは冒頭の部分のこの記述であろう。

本線は北海道に於ける所謂拓殖鐵道と其趣を異にし都市より都市を結び港灣より都市を連絡する本道中最も優秀なるエコノミカルラインなるを以て靜狩禮文閒の如き險峻地帶には一哩當りの建設費に約八十五萬圓の巨額を要したるが如きは最も其閒の消息を語るものなり

工事概況

「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

このように長輪線全体が経済的に優れた路線である中で、静狩礼文間に於いては一里当たりの工費が巨額になり、その工事の実態を物語ると述べられているのである。

さらにその部分に関して以下のようにまとめられている。

本線は殆ど內浦灣に沿へるを以て工事材料器具機械並に日用物資の運送は凡て海上を利用する便ありしも西第二、三工區は禮文海濱を除く外沿岸一帶に斷崖絕壁にして材料置場なく纔に一週日位の使用材料を貯藏し得るに過ぎざるに海岸は岩礁多くして風波の際は荷役を爲す能はず殊に東南風は太平洋上に怒涛を起し灣內に襲來するときは靜狩禮文閒の船舶航行全く不能となるを以て輸送用船舶は遠く室蘭或は有珠灣に避難するの已むなき狀況にあり風待迄には少くも數日長きは一週日餘に及び殊に節季の五月及九月に於て最も甚しく殆ど一ヶ月を通じて就航全く不能に陷ることあり爲に現場は材料の缺乏を來し工事停頓を餘儀なくせられ豫期の進捗を阻害せらるゝこと甚だ多かりき

工事概況

「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

つまり、工事のための資材運搬等は海運に拠ったものの、満足な港湾がない地域のため着岸荷揚げに困難があり、海が荒れた場合は全く機能せず、それが一ヶ月近く続くようなこともあったというのである。

では、このような不便の中で海上輸送によって資材運搬がなされたとして、その資材を陸揚げし工事の用途に供するためにはどのような方法を用いたのであろうか。

それについては、続く既述の中で工区ごとに分けて述べられているのであるが、上述の引用文中、西第二工区、第三工区が特記されているように、こうした海上輸送の困難は、特にこの二つの工区で顕著であった。

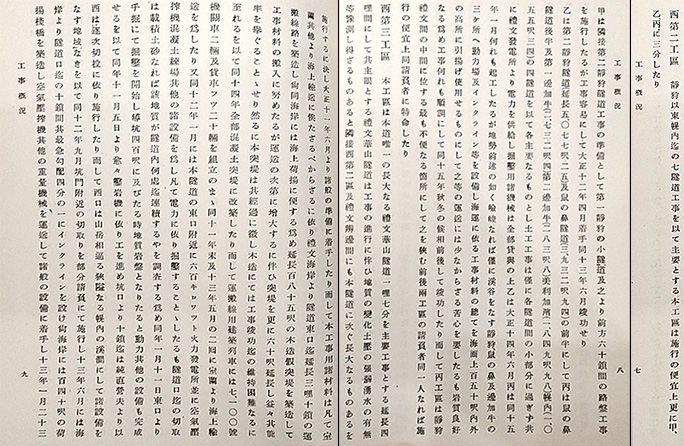

続いて以下には、それらの工区について述べられている部分を引用する。

引用図:工事概況 西第二工區・西第三工區「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

この部分の記述は非常に興味深い内容を含んでいるが、それについて述べる前にそれぞれの工区についてまとめておくと、西第二工区は静狩~幌内トンネルまでを対象とした工区で、更に甲乙丙の工区に細分化されている。うち、小幌駅に関係がある工区は丙工区で、鼠の鼻トンネルから幌内トンネルまでを対象とした工区である。西第三工区は礼文華山トンネルを対象とした工区でここは直営施工とされている。その理由として「隣接西第二區及禮文辯邊間にも本隧道に次ぐ長大なるものあるを以て之等工事の遂行に資せんが爲め」と書かれている。

そして興味深い内容というのはこれらの工区の工事に当たって、海運に拠って運ばれた資材を海岸から山腹の工事現場まで荷揚げするのにインクライン等を用いたという記述があることである。以下、その部分を抜粋しておく。

西第二工區

工事概況 西第二工區 西第三工區

…前略

地勢前述の如く險峻なれば僅に溪谷をなす靜狩、鼠の鼻及邊加牛の三ヶ所へ動力場及インクライン等を設備し海運に依る工事材料の總てを海面上百五十呎內外の高所に引揚げ使用せるものにして

…中略…

西第三工區

…中略…

西口は山岳相迫る狹隘なる幌內の溪澗にして諸設備をなす地域なきを以て…中略…十三年六月には海岸より隧道口迄の十鎖間其最急勾配四分の一にインクラインを設け尙海岸には百四十呎の荷揚棧橋を築造し空氣壓搾機其他の重量機械を運送して諸般の設備に着手し

以下略…

「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

このうち、西第三工区の礼文華山トンネル西口に関する記述が小幌駅付近を示している。

これまで小幌駅に関する情報は数多目にしてきたが、幌内谷にインクラインが敷設されていたという事実を目にしたのはこれが初めてで、見つけた時には思わず歓喜した。

小幌駅の訪問者の多くが文太郎浜に足を延ばすことだろうし、私も本文で触れたとおり、文太郎浜にはほぼ毎回足を延ばしているが、あの谷間にインクラインが敷設されトンネル工事の用途に用いられていたと知るなら、例えその痕跡が残っていなかったとしても、訪問時の感じ方が一味変わってくることだろう。

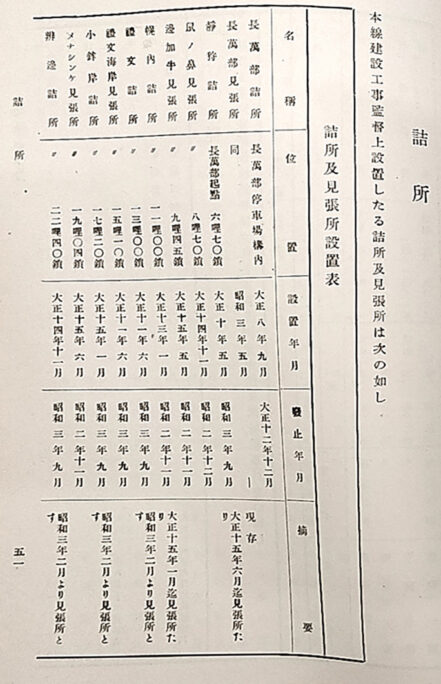

このインクラインに関連するものとして「詰所」に関する一覧表も掲げておこう。

引用図:詰所「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

これも興味深い一覧表で、インクラインが設けられたということからも想像できる通り、鼠ノ鼻、辺加牛、幌内に詰所や見張所が設けられている。この表の記載では見張所と詰所の規模や意味合いの違いは記されていないが、幌内詰所に関しては1924(大正13)年1月に見張所として設置され、1926(大正15)年1月に詰所となった後、1927(昭和2)年11月に廃止されたとある。

2025年5月~6月に実施した「ちゃり鉄26号」では、新辺加牛トンネルと鼠の鼻トンネルとの間の明り区間まで苦労して到達したが、ここもインクラインや見張所が設置された場所であり、今日でも鉄道の維持管理設備が現地に設置されていることは、本文に記載したとおりである。

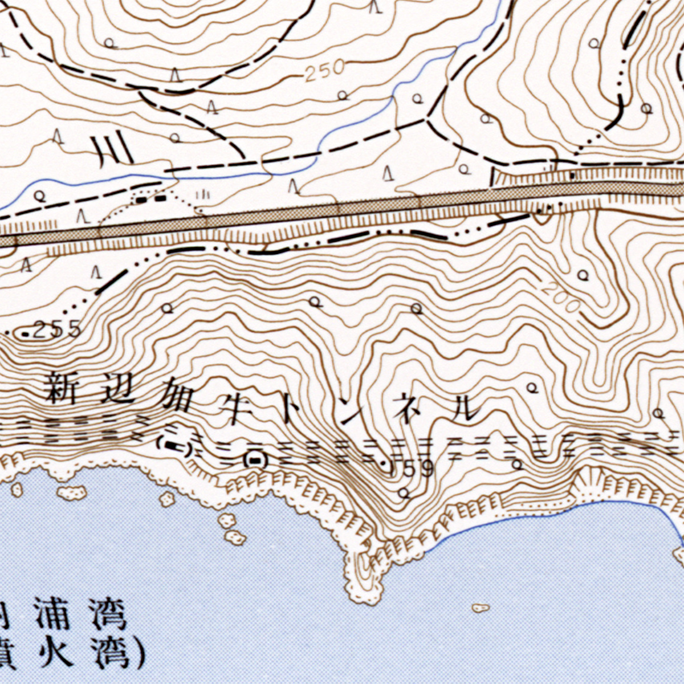

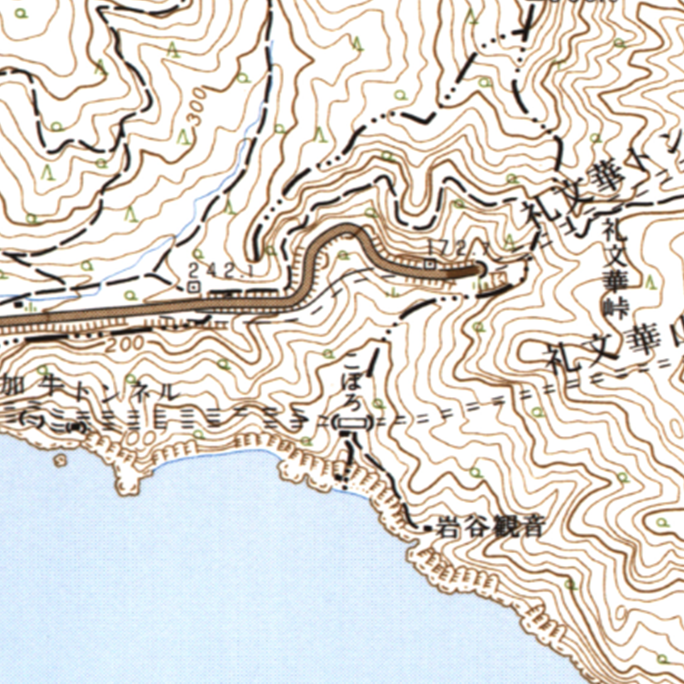

「建設概要」からの引用の最後に「長輪線長萬部輪西間線路平面圖」の小幌駅付近の図面を以下に引用しておこう。この図面上、幌内、岩屋、樺利平、禮文華峠といった地名が明示されているほか、長輪線開通当時の8隧道の位置と名称が、一目瞭然となっている。

引用図:長輪線長萬部輪西間線路平面圖「長輪線建設概要(鉄道省・1928年)」

「建設概要」には幌内谷に設けられた礼文華山トンネル西口の工事施設の詳細までは分からないのだが、それについては「隧道会議」の中に記載があったので、以下に要約して示しておく。

まず、動力場として建坪35坪の上家、鍛冶工場として建坪21坪の上家、混凝土練場として建坪15坪の上家の記載がある。

またインクラインに該当する施設として斜路運搬線の記載があり、延長11鎖60節、最急勾配4.5分の1とある。この11鎖60節というのは凡そ232m程度、4.5分の1の勾配は凡そ22.2%程度となる。

本文にも記したとおり、「ちゃり鉄26号」で文太郎浜から小幌駅までの踏査記録をGPSで確認したところ沿面距離で0.2㎞。また、文太郎浜から小幌駅までの標高差は地図計測で概ね45mであるから、この区間の勾配は約22.5%。

これらの数字の符合から、ここに記された斜路運搬線が海岸から礼文華山トンネル西口までの間に敷設された荷揚げ用のインクラインであることは間違いない。

更に海岸材料揚場桟橋延長が137呎とあり、これは凡そ41.8m。

現在の文太郎浜にそういう桟橋の痕跡は見られないが、これは木製の桟橋で工事完了後に完全に撤去されたか、もしくは、長年の風浪のうちに完全に粉砕されたかで焼失したのであろう。

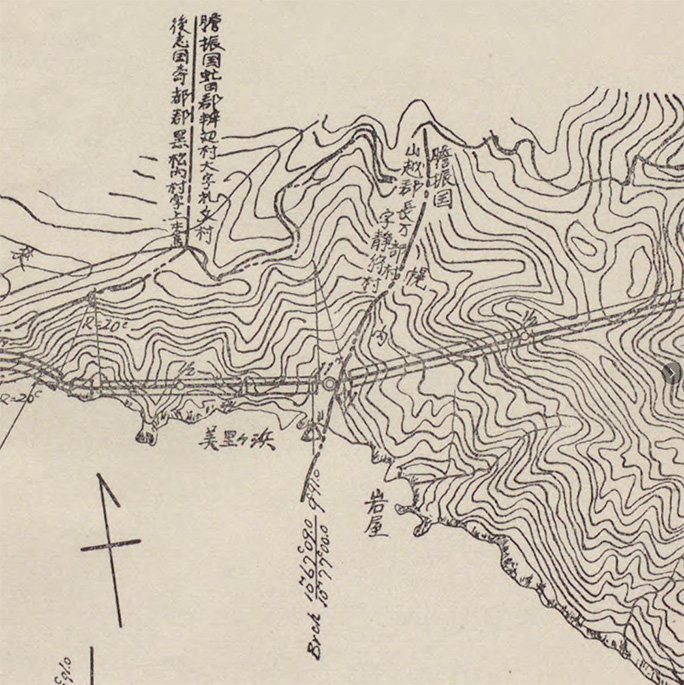

以下には「隧道会議」所収の「長輪線長萬部禮文間線路平面及縱斷面圖(其二)」という図面も掲出しておく。

これは「建設概要」所収の平面図と類似しているが幌内谷の位置に手書きで「幌内川」と明記されているのが読み取れる。

幌内川という名称を明記した公的な地図や図面は、現状、これ以外には見つけられていないが、鉄道省の手による書籍中の地名表記なので十分信用するに足るものである。

引用図:長輪線長萬部禮文間線路平面及縱斷面圖(其二)「第一回隧道會議記事(鉄道省・1925年)」

ここまでは長輪線開通当時の記録を辿ってきたが、単線時代のものであって、当然、小幌信号場なるものは登場しない。

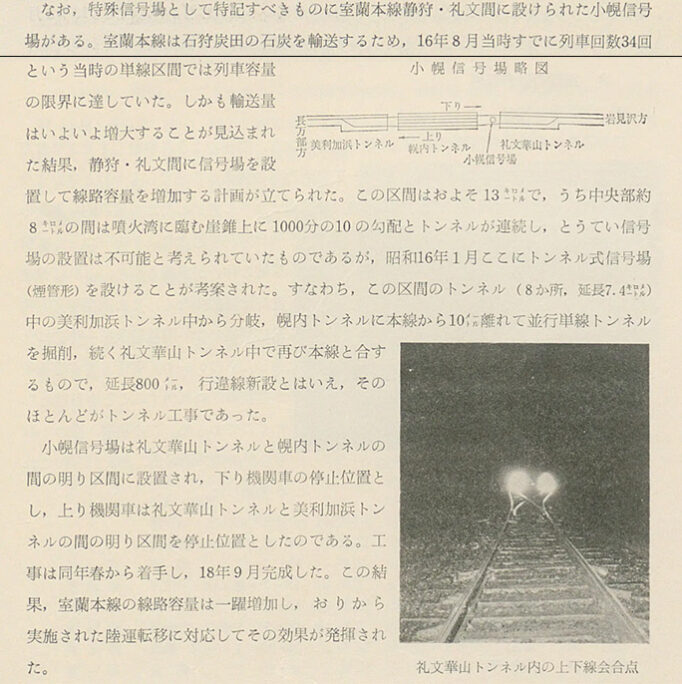

しかし小幌信号場が開設された1943(昭和18)年頃に至ると、全通なった室蘭本線は函館本線にとって代わって輸送量が増大するとともに、戦時下という社会情勢もあってその輸送量の拡大は至上命題と化していた。

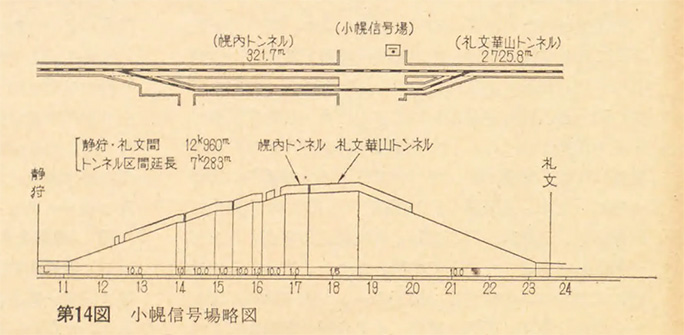

特に静狩~礼文間においては礼文華山トンネル内を最高地点として前後に10‰の勾配が連続しており、輸送量増大のボトルネックとなっていたが、この区間を複線化することは予算上の制約から困難であった。

そこで、最高地点付近に位置する、礼文華山トンネル、幌内トンネル、美利加浜トンネルの3つのトンネル間にある2か所の僅かな明り区間を利用した信号場の開設が設計されこれが実現することになった。

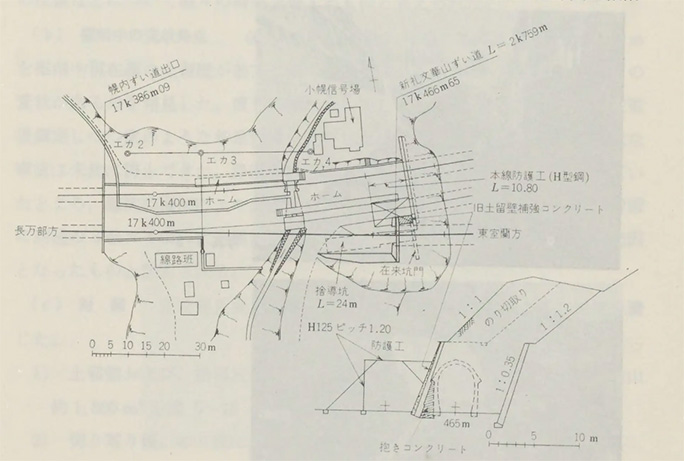

この信号場の開設に関する情報は戦時下の情報統制の影響もあるのか少ないが、特徴のある信号場だったためいくつかの文献で取り上げられていた。図面を伴ったものは少ないが以下には「交通技術」や「国鉄百年史11」に掲載されていた概略図を引用掲載しておく。

引用図:小幌信号場略図「交通技術1968年12月号(交通協力会・1968年)」

引用図:小幌信号場略図「日本国有鉄道百年史 11(日本国有鉄道・1973年)」

二つの概略図で美利加浜トンネルと幌内トンネルの間の明り区間の情報に相違があるが、いずれも、礼文華山トンネルと美利加浜トンネル内の分岐は海側に設けられたように描かれていて、これは、幌内トンネルに並行して開削された新トンネルも、既存の幌内トンネルより海側に設けられたということを暗示するようである。

これについて該当の書籍の本文には記述がなく、新しい幌内トンネルとその前後のポイントが、海側に向かって設けられたのか、山側に向かって設けられたのか、判断がつかない。

詳細な設計資料を閲覧することができれば一目瞭然なのだろうが、今のところそういったものは見つかっておらず、ネット上で見つけた個人発信の情報では山側に分岐していたと書かれているものの、その根拠を示していないので、真偽のほどが分からない。

ただ、ここまで引用してきた平面図を再度眺めれば分かるように、この幌内谷から静狩にかけて、特に幌内トンネルから第一辺加牛トンネルにかけては、極めて断崖に近い位置に既設のトンネルが掘られており、ここから更に海沿いに線路を増設することが可能なのかという疑問が生じる。特に明り区間は海に向かって開けた断崖の中腹に設けられていて、海側に向かって線路を増設する余裕などないように感じられる。

実際、後述する通り、この区間が複線化されて小幌信号場が廃止された際には、静狩駅~小幌信号場間の7つのトンネルは全て山側の少し高い位置に新トンネルを掘削し、海側に新トンネルを掘削したのは礼文華山トンネルのみであった。

「ちゃり鉄26号」の現地調査で辺加牛トンネル群と鼠の鼻トンネル群との間の明り区間にアプローチした際も、段差状に線路が敷設されているのを確認し写真に収めている。その時の写真を以下に示しておこう。

この写真中、手前側が複線化に際して新設された線路とトンネルで、海側が開業当時からの旧線だが、この程度の空間に、水平に線路を増設する余地はなかったと推定される。「水平に」というのは、明り区間を出た先のトンネルの中にポイントを設けたという事実から必然的に導かれる条件であって、現在線が示すような高低差があるとすぐ先にポイントを設けて合流することは不可能である。

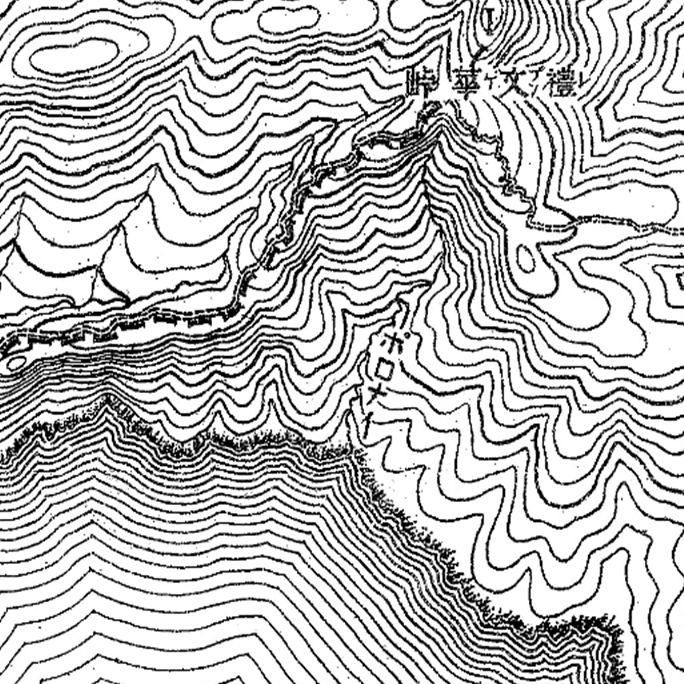

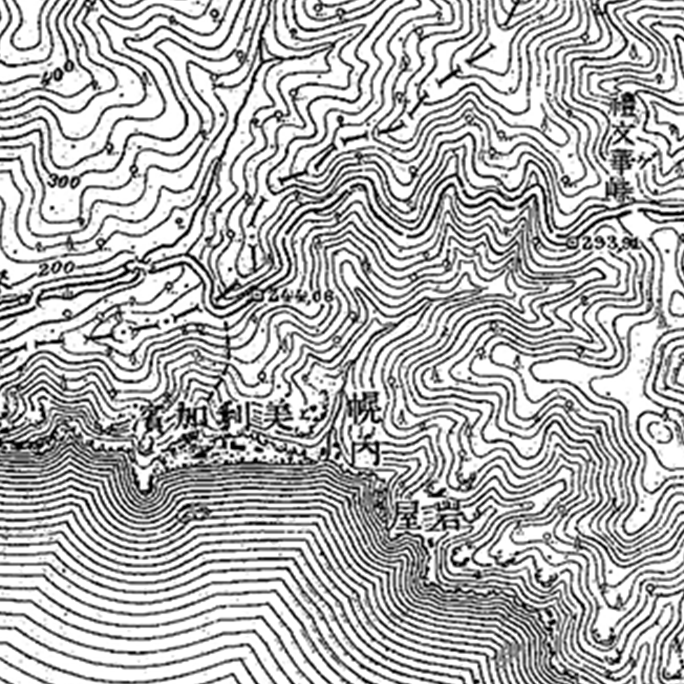

この写真は幌内トンネルと美利加浜トンネルとの間の明り区間そのものではなく、その先の新辺加牛トンネルと新鼠の鼻トンネル、及び第一辺加牛トンネルと鼠の鼻トンネルとの間の明り区間であるが、以下に示す国土地理院の旧版地形図が示す通り、これらの明り区間の立地はほぼ同じなので、現地の状況も同じようなものだろう。

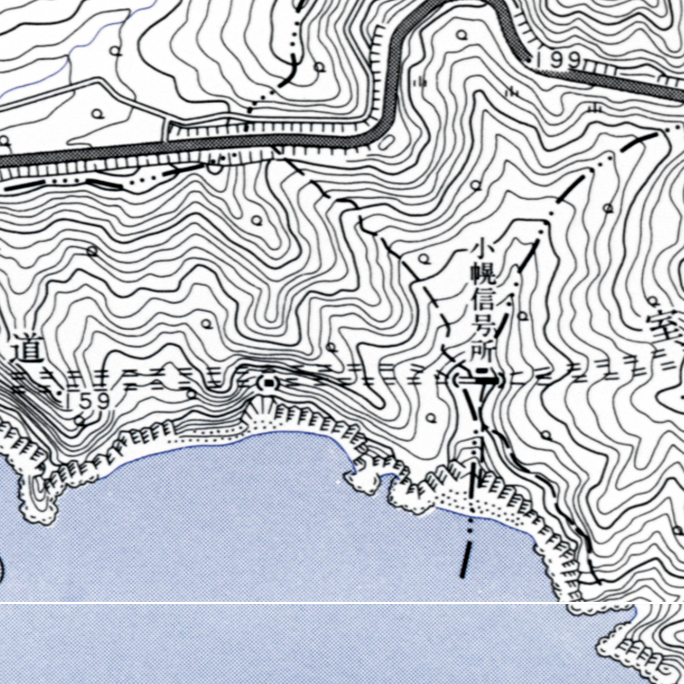

旧版地形図:美利加浜トンネル・幌内トンネル付近(1980年4月30日)

旧版地形図:鼠が鼻トンネル・辺加牛トンネル付近(1980年4月30日)

また、美利加浜トンネルと幌内トンネルとの間の明り区間を使用するのは上り列車で、幌内トンネルと礼文華山トンネルとの間の明り区間を使用するのは下り列車であることが「国鉄百年史11」に記載されているが、明り区間自体は既存のものを活用して予算を削減するとすれば、わざわざ海側に線路を増設せず山側に幌内トンネルに並行した新トンネルを掘削し、その先の美利加浜トンネル内部に合流地点を設ければよいし、谷を跨ぐなどの地形的な要因で短い明り区間を設けたとしても、小規模なもので済ませられるだろう。いずれにせよ山側に逃げるので断崖絶壁に阻まれることはない。

そう考えると、この引用した2つの図面の微妙な差も気になる。

即ち「交通技術」が示す概略図では美利加浜トンネルと幌内トンネルとの間の明り区間は海側に覆道のような形でしか描かれていない。明り区間は元々存在していたので、山側に明り区間を持たずに描かれている線路が、自ずから増設されたものであると結論付けられる。

一方、「国鉄百年史11」が示す概略図では海側山側の両方に明確な表現で明り区間が描かれている。

「交通技術」の概略図が概略であれ正しい構造を示しているなら、これを結論として「山側に新しいトンネルを掘削した」と言えることになる。

結局、これらの資料だけでは結論には至らないのだが、ここまでの推測によって、これら引用文献が示す概略図から想定される方向とは異なり、実際には山側に設備を拡張して信号場を設けたのではないか、と考えている。

この点については項を改めて後述しよう。

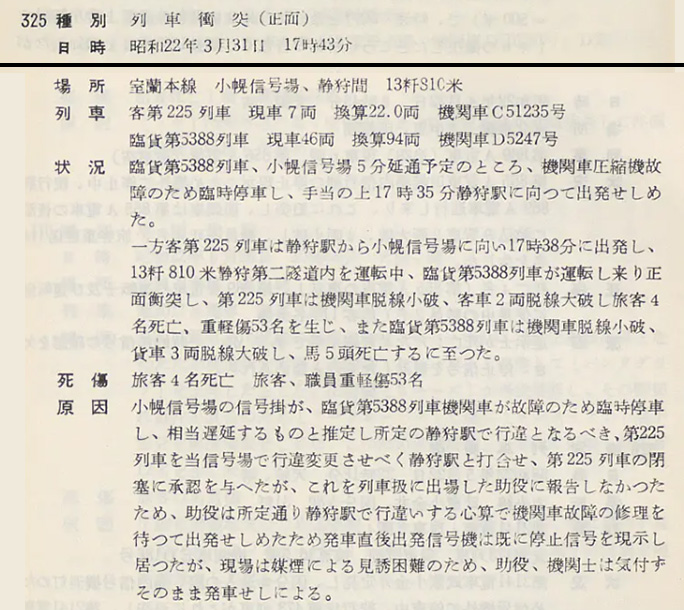

小幌信号場付近における列車衝突事故

この小幌信号場時代の出来事として特筆すべきものに、1947年3月31日に静狩第二トンネル内で発生した下り旅客列車と上り貨物列車の正面衝突事故がある。

この事故は小幌信号場の特殊な構造故に発生した事故とも言えるが、戦時中かつ北海道における事故だったこともあり、記録はそれほど多くは残っていない。

以下では「国鉄事故記録」と「長万部町史」に掲載されていた事故概要を画像として引用掲載する。元情報は書籍の複数ページに渡るため引用に際して集成した。

引用図:列車衝突(正面)

「国有鉄道重大運転事故記録 : 自明治5年度至昭和45年度(日本国有鉄道運転局・運転局保安課・1971年)」

引用図:室蘭本線列車衝突事故

「長万部町史(長万部町史編集室・長万部町・1977年)」

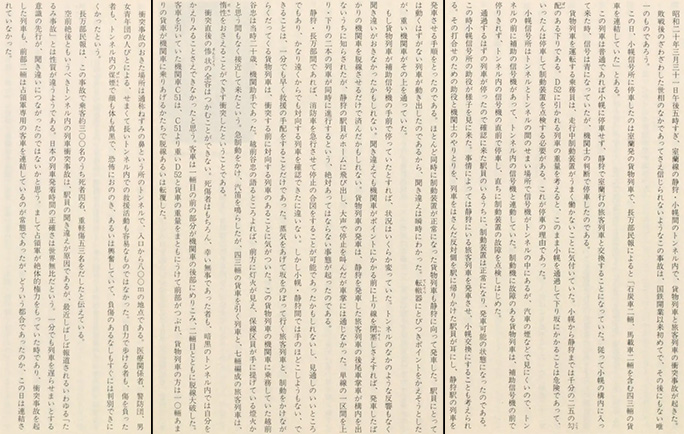

「国鉄事故記録」の記述は完結明快であるが、この事故は、本来、静狩駅で交換するはずの下り旅客列車と上り貨物列車が、小幌信号場における多重の連絡ミスによって、同時にトンネルが連続する見通しの効かない単線区間内に進入したことによって発生した人災で、死者4名、重軽傷者53名という大きな事故であった。

特に、静狩駅と小幌信号場の間の路線環境や小幌信号場の特殊な構造が、事故誘発の一因になったことは明らかである。

そこに多重のヒューマンエラーも重なって生じたという意味で人災という表現を用いた。

小幌信号場の開設は1943(昭和18)年9月30日のことだから、1947(昭和22)年3月31日に発生したこの事故は、信号場の開設から3年半の後に生じたことになる。

元々、輸送量増大のニーズに対応すべく苦肉の策で設けられた信号場ではあったが、その構造故にこのような事故を生じたという事実は、国鉄当局においても重く受け止められたことだろう。

時代は既に戦後。

太平洋戦争が終結して1年半あまり後ということになるが、戦後の日本が本格的に復興に向かう中で全国的に鉄道輸送網の強化が求められ、既設単線においては複線化が進むことになった。道内随一の幹線に成長した室蘭本線もその例に漏れず、苦肉の策で信号場を設けた礼文華山道の難所にも、抜本的改良として複線化の工事が及ぶことになる。

続いてその複線化工事について「工事局史」や「トンネル施工」の記述を辿りながらまとめていこう。

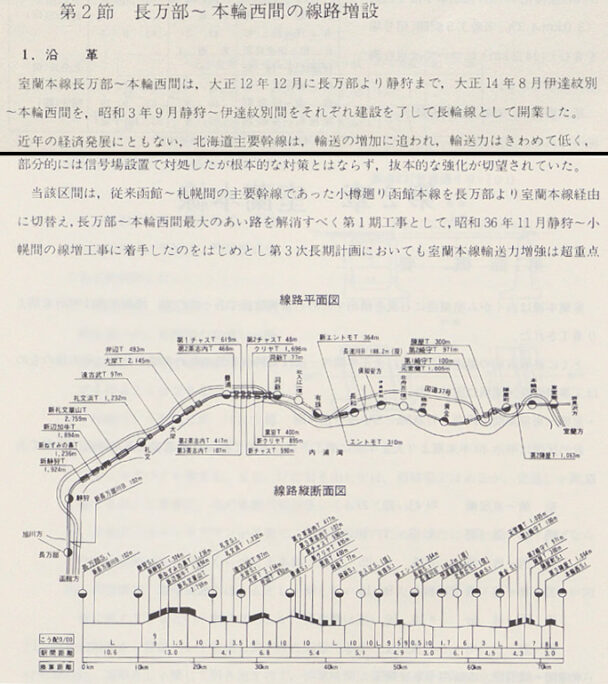

静狩~礼文間の複線化工事

まずは「工事局史」に記された沿革を概観する。

以下にはこの部分を2枚の画像として引用掲載するが、出典は3頁にわたっているので、引用にあたり集成・分割したことを断っておく。

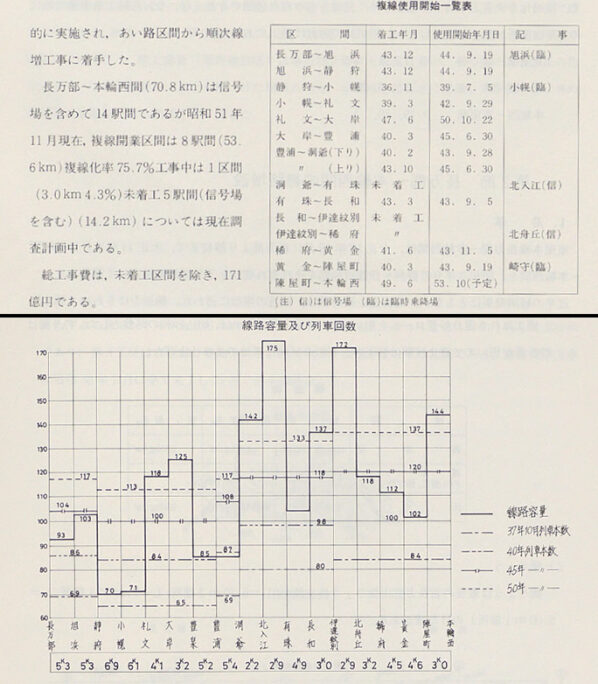

引用図:第2章第2節 長万部~元輪西間の線路増設 1.沿革

「札幌工事局七十年史(日本国有鉄道札幌工事局70年史編集委員会・日本国有鉄道札幌工事局・1977年)」

引用図:第2章第2節 長万部~元輪西間の線路増設 1.沿革

「札幌工事局七十年史(日本国有鉄道札幌工事局70年史編集委員会・日本国有鉄道札幌工事局・1977年)」

これによると、戦後の目覚ましい経済的発展は北海道の主要幹線にも輸送量の増加として影響を及ぼしている一方、その輸送力が極めて低いことにより、信号場設置による対策では抜本的な解決にならず、複線化が必須であったことが背景としてまとめられている。

小幌信号場にしても、礼文華山道の険路の複線化が必要なことは明らかではあったものの、戦時中の予算逼迫の中で複線化を実現するのは困難で、苦肉の策として変則的な形態の信号場として開設された経緯は既に述べたとおりだ。

室蘭本線は従来の主要幹線であった函館本線を置き換える使命があったため、全線の複線化が検討されてきたが、その中でも、長万部~元輪西間の最大の狭隘区間の複線化が最優先課題であったことが述べられている。

うち、第1期工事として1961(昭和36)年11月に静狩~小幌間の工事が始まったとあるとおり、戦時中の懸案課題であった礼文華山道の抜本的な改良は、室蘭本線全体の複線化を進めるにあたっての最優先課題であった。

このことは、2枚目に記した「線路容量及び列車回数」の図面からも読み取ることが出来る。

これを見ると、静狩~小幌間の線路容量は70で室蘭本線全区間中の最下位。続く小幌~礼文間が71で下から2番目である。ここで「線路容量」は「鉄道辞典上巻(日本国有鉄道・1958年)」によると、「与えられたある駅間の本線路上を、1日中に運転できる総列車回数の限度」と定義づけられている。

この区間では、昭和40年以降の列車本数が線路容量を常に上回っており、物資・人員の輸送に大きな支障を生じていたことは明らかだ。

それ故に、この2区間の工事着工は他の区間に優先されており、「複線使用開始一覧表」に記された通り、静狩~小幌間が第1期工事区間として1961(昭和36)年11月に着工、小幌~礼文間が第2期工事区間として1964(昭和39)年3月に着工しているのである。

それぞれの区間の使用開始時期は同表によると、静狩~小幌間が1964(昭和39)年7月5日、小幌~礼文間が1967(昭和42)年9月29日。静狩~小幌間の記録の記事欄に小幌(臨)との記載があって、信号場から臨時乗降場になったということを暗示しているようだが、既に示したように、仮乗降場としての旅客扱いが始まったのは、1967(昭和42)年10月1日なので、これは「工事局史」の誤植で、正しくは、小幌~礼文間の記事欄に記載されるべきだろう。隣接する礼文華山トンネルに並行する新礼文華山トンネルを新規に掘削する工事中に、その工事現場で仮乗降場が設置され旅客営業を行っていたと考えるのには無理があるからだ。

「工事局史」には室蘭本線の各区間の工事概要が記されているのだが、以下には、小幌駅に関係の深い2区間の記述を引用しよう。引用は一部集成加工していることを断っておく。

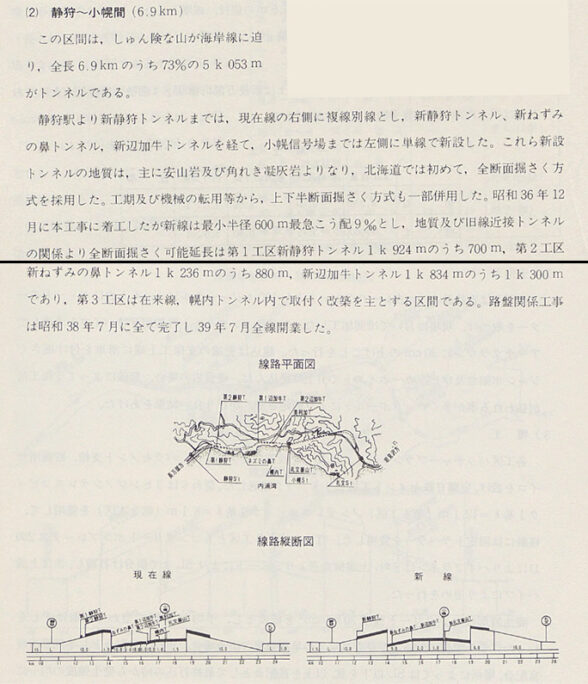

引用図:第2章第2節 長万部~元輪西間の線路増設 2.工事概要 (2)静狩~小幌間(6.9km)

「札幌工事局七十年史(日本国有鉄道札幌工事局70年史編集委員会・日本国有鉄道札幌工事局・1977年)」

1枚目の静狩~小幌間の記録によると、全長6.9㎞の内の73%にあたる5.053㎞がトンネルだという。そして、造設線路は静狩駅から新静狩トンネルまでの間の部分のみが既設線路の右側(ここでは海側)に敷設されており、新静狩トンネル、新鼠の鼻トンネル、新辺加牛トンネルを経て小幌信号場に至る区間は、既設線路の左側(ここでは山側)に敷設したとある。先に「後述する」としていた部分の資料的な根拠はここにある。

そして、この区間は3つの工区に分かれており、そのうち、新辺加牛トンネル1.834㎞のうちの小幌側534mの区間が第3工区に当たること、その第3工区は新辺加牛トンネルが既設の幌内トンネル内に取付く改築を主とする区間であることが述べられている。

現在の小幌駅に立って静狩方を眺めた時に見える二つのトンネルは、海側が幌内トンネルでその先に美利加浜トンネル、山側が新辺加牛トンネルであるので、この記述と異なるように見えるが、実際には、山側に存在していた方の幌内トンネルが新辺加牛トンネルと合体した際に、新設部分と既設部分を合わせて新辺加牛トンネルに統一・改称されたというのが事実だろう。

その記述自体はどこにもないが、二つのトンネルが独立しているわけではなく内部で合体している以上、これらを別々の名称で呼び分ける必要はなく、どちらかの名称に統一するのが普通で、ここでは長大な新設トンネルの名称に統一されたとみるのは無理がない。

ここでも、この時、新辺加牛トンネルが接合した幌内トンネルが、単線時代から存在した旧幌内トンネルなのか、小幌信号場開設時に掘削された新幌内トンネルなのかは分からない。

ただ、小幌信号場開設時に掘削された新幌内トンネルが、前後の美利加浜トンネルと礼文華山トンネル内にポイントを設けた上で後付けで掘削されたことを考えると、新幌内トンネル側に入るにはポイントを渡り、旧幌内トンネル側に入るにはポイントを直進する構造だったと考えるのが自然だろう。

そして、この複線化工事に当たって、わざわざ、ポイントを渡る線形を残す必要性は乏しく、山側に新設した新辺加牛トンネルは、ポイントを渡った後の幌内トンネル、つまり、新幌内トンネルに接続して、上り線、下り線、ともに直線的な線形に改良されたと考える方が自然である。

この推測が正しければ、新幌内トンネルは旧幌内トンネルよりも山側にあったということになる。

また、小幌駅周辺の室蘭本線の線形も推測の手掛かりにはなるだろう。

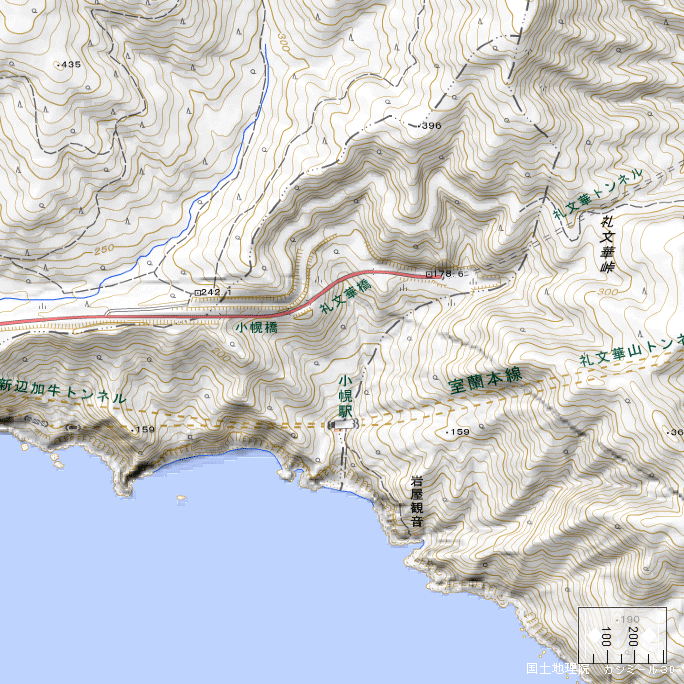

以下には本文でも掲載した小幌駅周辺の地理院地形図を再掲する。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

この地形図を確認すると分かる通り、小幌駅付近の室蘭本線は山側に中心を持った円弧を描いている。そして、単線時代の小幌信号場の前後のトンネルで分岐して、小幌信号場付近を複線化しようとした場合、増設線は既設線が描く円弧の内側を通るか、外側を通るかの二者択一となる。

この際、ここまで述べてきた地形的な施工可能性の他に、施工延長や曲率も考慮されたであろうことは容易に推測できる。

既設線の円弧の内側に増設線を敷設する場合、施工延長は既設線より短く円弧の曲率は小さくなる。これは短く弱い曲線を施工することになる。それに対し既設線の円弧の外側に増設線を敷設する場合、施工延長は既設線より長く円弧の曲率は大きくなる。これは長く強い曲線を施工することになる。

施工延長が長くなれば工費は大きくなるし、曲率が大きいほど列車は減速が必要となる。

予算不足の中で線路容量を増加させるために増設線を敷設するのに、予算が余計にかかり減速が必要となる施工方法をわざわざ選択する意義も見出しにくい。

とすれば、地形や地質の制約がない限り、既設線が描く円弧の内側に増設線を敷設することになるはずで、これは小幌駅周辺で言えば、山側に増設線を敷設したということになる。

ここに至っても推測の域は出ないのだが、新たな記述や分析によって、もう一歩、山側に分岐したという説が確証に近づいたように感じる。

この辺りは読者からの情報提供にも期待したいところである。

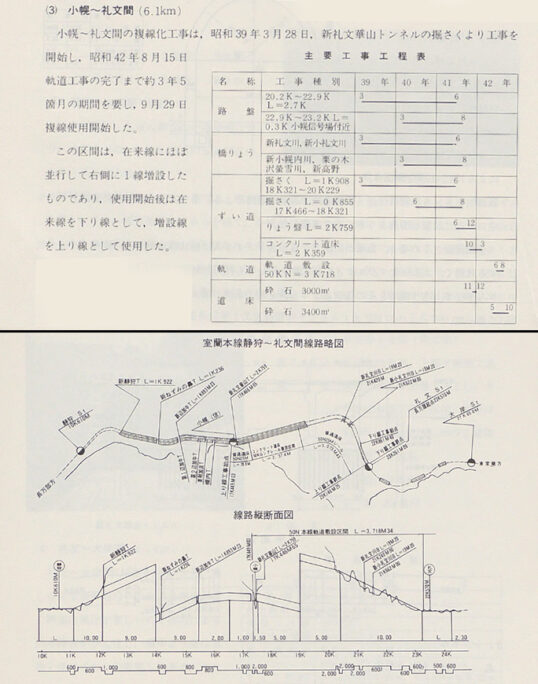

引用図:第2章第2節 長万部~元輪西間の線路増設 2.工事概要 (3)小幌~礼文間(6.1km)

「札幌工事局七十年史(日本国有鉄道札幌工事局70年史編集委員会・日本国有鉄道札幌工事局・1977年)」

4枚目の引用図は小幌~礼文間の複線化工事について述べたもので、主な話題は新礼文華山トンネルの掘削工事に関するものだ。

この新礼文華山トンネルは礼文華山トンネルに並行して右側に掘られ、完成後は在来の礼文華山トンネルを下り線、新設の新礼文華山トンネルを上り線として使用したとあり、これは現状と一致する。

なお、この小幌~礼文間には終戦前後の一時期、鳥伏信号場が存在していたが、これもまた、小幌信号場と同様、逼迫する線路容量を克服するための苦肉の策の一つだったのだろう。

鳥伏信号場は「日本鉄道旅行地図帳1号 北海道(今尾恵介・新潮社・2008年)」の記述によると1945(昭和20)年4月20日から1947(昭和22)年11月1日の短期間存在したに過ぎない。

スイッチバック式の特徴ある信号場だったようだが、終戦直前に突貫工事で設置され、すぐに終戦を迎えて用途を失い、戦後の復興に寄与することなく廃止された、哀れな信号場であった。

「ちゃり鉄26号」ではこの鳥伏信号場跡付近も通過し、蒸気機関車さながらの排気を噴きながら新礼文華山トンネルに向かって山麓を登ってくる長大編成の貨物列車の写真を収めていたことは本文でも述べたとおりだが、既に現地にそれらしい痕跡は残っていなかった。

藪が叢生する前の時期に現地調査をすれば、スイッチバックの引上線などが築堤を伴って埋もれているのかもしれないが、この「工事局史」の記録の段階で既にその存在は消えていて、4枚目の引用図にも当然ながら何らも記載はない。

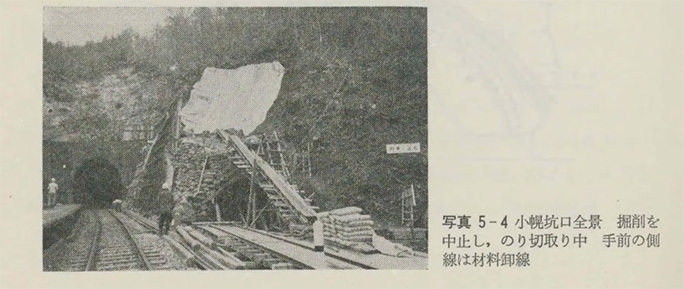

続いて以下には「トンネル施工」に掲出されていた新礼文華山トンネル小幌方坑口付近の施工図と写真を引用掲載する。

引用図:新礼文華山トンネル小幌方坑口付近の施工

「トンネル施工の問題点と対策 : 地圧・湧水・坑口の施行実例(池原武一郎・鹿島研究所出版会・1966)」

引用図:新礼文華山トンネル小幌方坑口付近の施工

「トンネル施工の問題点と対策 : 地圧・湧水・坑口の施行実例(池原武一郎・鹿島研究所出版会・1966)」

この図と写真は小幌信号場の複線化直前の様子を記録に収めた貴重なものである。

特に深いのは信号場当時に既にホームが設置されていて、それが現在とは異なり、上下線ホームの連絡通路を真ん中に配置した千鳥式配置になっていた点や、ホームへのアクセス路が静狩方の幌内隧道に向かって設置された上で、山側に続いていた点であろう。

旧版地形図や空撮画像の検証はこの次にまとめるが、小幌信号場時代には現在の国道小幌橋の西側付近から幌内谷に降りる徒歩道が記されていた時代があり、その頃、官舎らしい建物が敷地の北側に複数建っていたことを示す空撮画像もある。この図面に記された小幌信号場の構造はそれらと符合する。

また、新礼文華山トンネルの掘削工事の記録なので、当然、現在の上り線ホームは存在しないが、その代わり、今は痕跡となっている礼文方の真ん中のトンネル跡から伸びていた線路に沿ってホームがあったことや、それが現在の下り線ホームと同様、石造りのホームだったらしいことも分かる。

小幌坑口全景と称した2枚目の引用図中の写真には、キャプションで「のり切取り中」とも記されているが、この記述と写真を見ても分かるように、現在上り線ホームが設置されている新礼文華山トンネル坑口付近は、元々は、周辺山地の法面だったことも分かる。とすれば、信号場時代の小幌駅周辺は、今よりも少し狭い空間だったことだろう。

本文で上り線ホームと下り線ホームの構造の違いを指摘したが、下り線ホームは信号場設置当時と現在とで同じ位置にあるので、多少の改修は受けつつも基本的には同じものだと思われる。

地形図や空撮画像による考察

ここからは既存の資料の情報も背景にしつつ、国土地理院が公開している地形図や空撮画像の情報を新旧それぞれ入手し、そこから読み取れる情報をまとめていく作業を実施しよう。

地理院地形図や空撮画像は、引用に際し一部加工を加えていることを断っておく。

それぞれの発行若しくは測量・撮影時期はキャプション中に記した。

また、それぞれの地図や空撮画像は、必要に応じて2023年3月時点の国土地理院オンライン地図を重ね合わせてあるので、マウスオーバーやタップ操作で切り替え可能である。

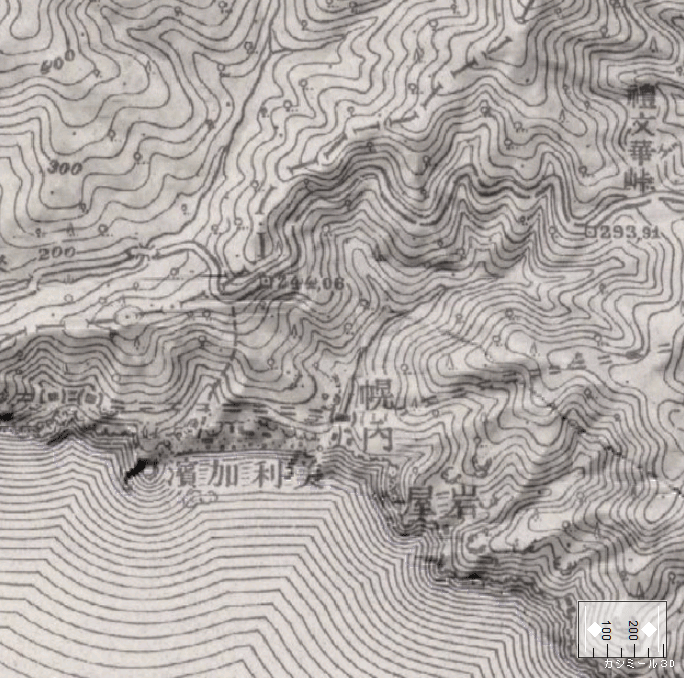

まずは国土地理院で公開されている5万分の1地形図で最も古い1896年測量のものから見ていくことにしよう。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

この時期は鉄道敷設前ということもあって、地図上に示されているのは「礼文華峠」と「ポロナイ」の地名、そしてこの付近を通っていた道の線形のみである。地形表現なども旧時代のもので正確さを求めるには値しない。

また、付近に民家や畑など人の存在や定住を暗示させる地図記号は一切描かれておらず、この地が無人の原野だったようにも見えるが、後に示す通り、蝦夷地開拓の初期、和人による蝦夷地探検の段階で既に、この付近には人の生活があったことが記録されており、この地図は単に情報精度の観点でそれらが抜けていたか割愛されていたのだと思われる。

ただ、この図面は非常に貴重な情報を今に伝えている。

それは唯一、人の生活を記している道の表記である。

この道の表記をよく見ると道型が尾根筋に沿って描かれていて、礼文華峠の位置も現在の地形図の表示位置よりも北の尾根上になっていることに気が付くだろう。

この地図が測量・発行されたのは自動車以前の時代で、地図に描かれる道は今日のような「車道」ではない。そもそも、尾根筋に「車道」を通すというのは今日でもないことなので、この道は人が行き交うための杣道であったことが分かる。この道は一体どういう素性の道なのだろうか。

この地域は本文でも触れたとおり、元々蝦夷地の三大難所として知られた地域で、現在の長万部から豊浦、洞爺方面への交通は、専ら海上交通に頼っていた。

江戸時代末期になって、蝦夷地開拓政策の一環としてこの難所にも陸路を切り開こうとする機運が高まったが、松前藩が主体となった礼文華山道の開削は1799(寛政11)年に着手したものの難航し、最終的には1804(文化元)年~1806(文化3)年に津軽藩の士卒を動員してようやく完成した。

完成したといっても道幅の標準は幅3尺。メートル換算で0.9m程度しかない杣道であり刈分道であったため、駄馬による通過は相変わらず困難で、結局、海上交通に頼る状況は続いたという。

このあたりの経緯は文献調査の課題として興味深いので別にまとめるが、このような状況であったため、この付近の陸路が根本的に改良されることはなかった。

しかし、1860(明治23)年に至って、この道の重要性が見直されて本格的な改修が始まる。ここにきても工事は難航したものの、1864(明治27)年に至ってようやく竣工に至ったという。

この時に竣工したのが、私が「ちゃり鉄26号」で辿った礼文華峠旧道なのであった。

つまり、江戸時代末期に開削された礼文華山道は、明治時代中期に入って大規模な線形変更を伴う改修を受けたということが分かる。改修というよりも実質的に新道の開削と言ってよかっただろう。別途まとめるが、この時に開削された道は幅3間、即ち約5.5mなので、尾根道ではない。

この背景に明治維新による文明開化の影響があったことは明らかで、それまでの人馬による輸送から、馬車などを用いた大量輸送の時代へと転化しつつあったのだ。

「ちゃり鉄26号」で通った礼文華峠旧道の礼文華峠は、この礼文華山道の峠の南東にあり、地形的には確かに暗部となっているものの、古い文献が示すような風光明媚な場所ではなかった。現地踏査の際は経年により樹木が成長したせいだろうかと考えたりもしていたが、実際には峠の標高も100m以上の差があり、現在の地形図上で510mの二等三角点(来場山)があるピークから南西に派生する尾根の396m独標付近に峠があったのである。

そして、そこから更に南西に降るのは結構な痩せ尾根となっていて、馬による通行も困難だったという当時の記述とも符合するものだ。

また、幌内の谷には「ポロナイ」の記載がある。通常、「幌内」は「ホロナイ」の読みが充てられるが、語源は「ポロ・ナイ」から来ているという説が多くある。詳細は後述するが、本当に「ポロ・ナイ」だったのか異なる語源を持つ「ホロ・ナイ」だったのかによって、「小幌」という地名の語源も変わると思われるため、初期の地図に「ポロナイ」の表示があったということは、聞き間違い、記録間違い、などの可能性を考慮したとしても、欠かせない重要な情報である。

ところで、1860年代に礼文華峠に新道が開通したのであれば、1896年に測量・製版された地形図にその道が描かれていないのはおかしい。

この疑問は国土地理院が公開している情報により5万分の1地形図の歴史を辿ることで凡そ明らかになったのだが、その概要を記すと以下のとおりである。

明治時代に進められた国の基本図の整備は、まずは、2万分の1の縮尺の迅速測図原図から始まった。時期的には1880(明治13)年~1886(明治19)年のことである。しかし、この取り組みは財政難に直面し、1890(明治23)年には5万分の1地形図に縮尺が変更となった。

そして、この5万分の1地形図によって日本全国の基本図が完成したのが1924(大正13)年のことであった。この5万分の1地形図による基本図は三角測量を用いた実測図だという。

この流れを踏まえて考察すると、1896年に測量・製版とされたこの5万分の1地形図は、実測によって製図されたものではなく、それまでの資料を基に製図されたものだと考えるのが妥当であろう。1890年に縮尺を切り替え1924年に全国を網羅したとして、1896年という早い段階でこの礼文華山道付近を実測したとは考えにくいからである。

そこでこの5万分の1地形図の図歴を確認してみると、続く発行は1910(明治43)年9月30日に行われており、ここでは部分修正を示す「部修」の記載がある。この地図を実際に閲覧したが、礼文華山道には変化は加えられておらず、開削された新道の記入はなかった。

それに続くのが1919(大正8)年12月28日発行の図面で、こちらは「測図」の履歴が記されている。図歴によると測量は1917(大正6)年。国土地理院のWebサイト上の説明によると、「測図」とは「地形図の無かった区域を測量して地形図を初めて作成すること。平板測量で作成されたものが多い。」とある。

地図が無かったわけではないが、ここで測図が行われたということは、先の推測の正しさを裏付けるものである。

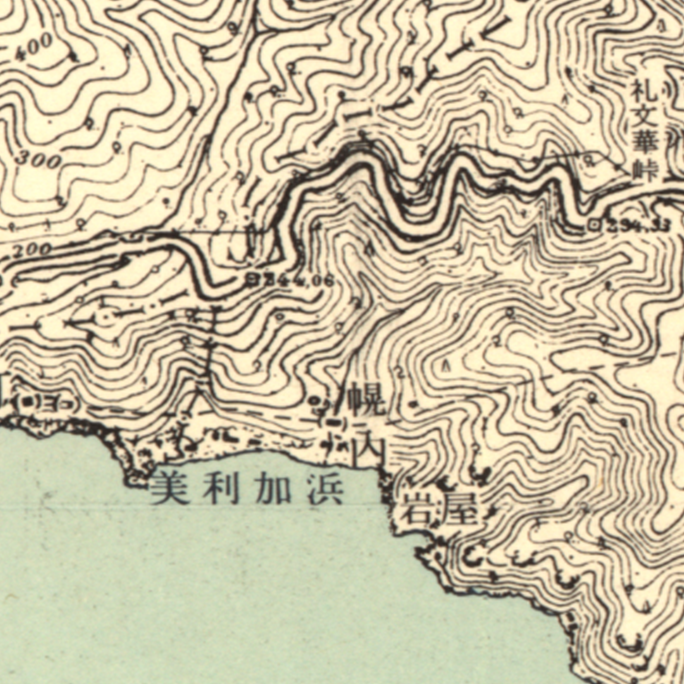

ではこの1919年発行の地図はどのようなものだったのか、以下に引用して確認しよう。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

思わず「よし」と声が出そうになったのだが、「測図」の成果はここに至って地図に反映されており、明治時代に開削された礼文華旧道がその姿を現しているのである。

それとともに、江戸時代に開削された礼文華山道は早くもその姿を消している。この当時で既に獣道程度にしか痕跡を残していなかったのであろう。如何に険しい道だったのかが想像される。

さらに、この地図では、「美利加濱」、「幌内」、「岩屋」の地名が表記されており、それぞれに数戸の建物記号が描かれている他、開削された新道の244.06mの水準点付近から美利加濱に向かって破線が描かれている。

これはこの付近に海岸集落があったことや、内陸に開削された道との間を結ぶ往来があったことを示している。

また、引用範囲外ではあるが、岩屋の東方の海岸付近に樺利平の地名が記されており、2棟の建物記号が描かれている。陸伝いに樺利平や岩屋に伸びる破線道は描かれていないので、これらの2集落は恐らく専ら船で外部と行き来するような生活だったのであろう。

長輪線が全通したのが既述の通り1928(昭和3)年9月10日であるから、もちろん、この測図や発行が行われた時期にここに鉄道は達していない。

しかし、決して人跡未踏の地だったわけではなく、この時代既に人の定住があり、その存在は蝦夷地開拓前夜の探検の時代に既に記録されているのである。それらについては集落史として別途まとめていこう。

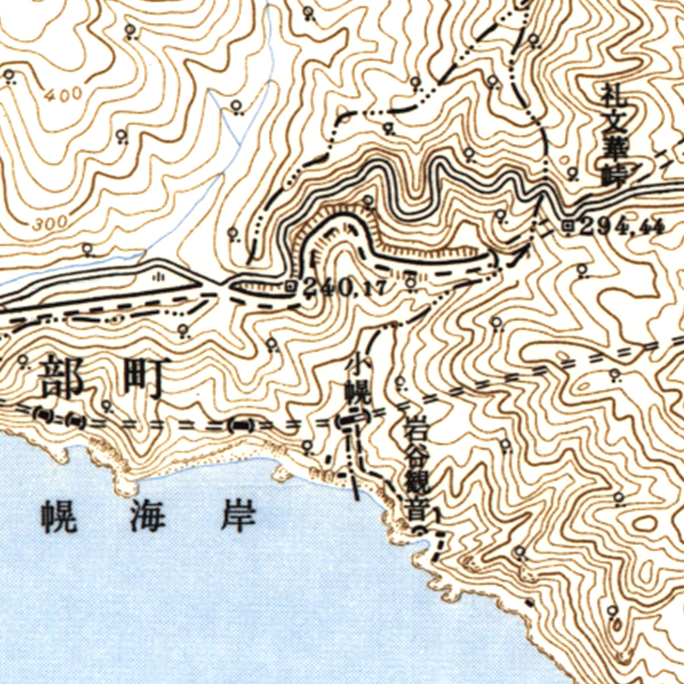

さて、旧版地形図として次に発行されたのが1930(昭和5)年9月30日の図面で、この図面の測量は1928年である。図歴には「鉄補」の記載があり、これは「鉄道を補入すること。」を意味する。もちろん、その意図するところは、1928年に全通した長輪線の情報を地図上に反映することにあり、ここで初めて地図上に現在の室蘭本線が姿を現したのである。

その図面を以下に引用しよう。この引用図は国土地理院地図そのもの引用ではなくひなたGISが公開している情報を基に該当のタイルマップをGISソフトのカシミールで読み込んで制作した。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

この地図は鉄道を補入しただけなので、それ以外の情報には変更は加えられていない。実際に何も変化が無かったわけではないだろうが、実測や調査を伴っていないので、現地の情報が正しく網羅されているという保証はない。

幌内には幌内トンネルと礼文華山トンネルの間の明り区間が明瞭に描かれており、その付近に建物記号も描かれているが、この付近の地形や海岸の描かれ方は不正確なので、位置関係などはあまり当てにならない。

今の小幌駅前の平地に建物があったように見えるが、この当時は信号場もなかったので、実際には文太郎浜付近に建物があったはずである。

続いて1946年11月30日発行の部分修正、1952年8月30日発行の資料修正の版があるが、これらには引用図の範囲で変化はなかった。この間、1943(昭和18)年9月30日に小幌信号場が開設されているのだが、信号場は修正対象となるような情報ではないのか、地形図上には表れていない。

この次に地図に変化が見られるのは、以下に示す1956年11月30日発行の版である。

この版は「修正」とあり「修正測量の略。時代の変化に対応して、空中写真や現地調査を元に変化した部分を地図の全範囲について修正すること。」と定義付けられている。測量は1953年とある。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

この版でも地形表現などは大きくは変わっていないのだが、鉄道の表示方法が少し変化しているほか、海中部分の描画は単色塗りつぶしになっている。ただ、小幌信号場はやはり表示されてはいない。

また、情報として興味が湧くのは、礼文華峠付近から道路に沿って電線が記入されていることと、道路から美利加浜に伸びていた破線道が消えていることである。

美利加浜や幌内、岩屋及び引用範囲外の樺利平の建物記号はあまり変化がないが、道が消えているということは、この頃には既に衰退若しくは消失していた可能性があることを示唆する。

また、礼文華峠の道路は1952年制定の道路法により、一級国道37号線に指定されており、名実ともに幹線国道に位置付けられている。

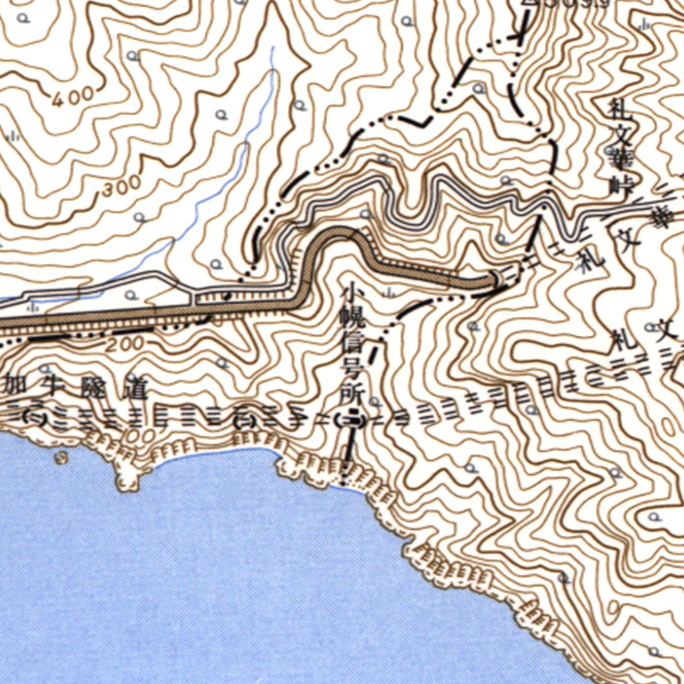

続く図版は1966年3月30日発行のものでこちらも「修正」の履歴が付いている。測量は1964年。

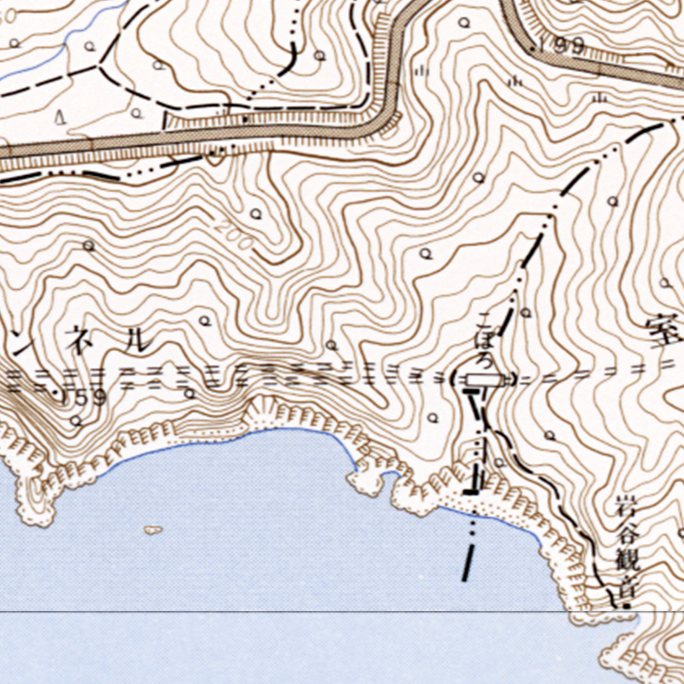

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

この版に至って、初めて「小幌」の地名が地図上に現れた。

それとともに、地図上に小幌海岸の表示がなされ、代わりに美利加浜の表示は建物記号とともに消失した。岩屋は岩谷観音と表示を変え、小幌から岩谷観音まで新たに徒歩道が伸び、よく見ると洞窟を示すらしい記号も描かれている。また、小幌信号場南西の海食崖の上に建物記号が描かれている。引用範囲外の樺利平の地名と建物記号は健在だった。

さらに、礼文華峠をいく国道37号線に沿う形で工事中の道路が記されており、これは現在の国道37号線の原型となる改良が行われていることを示している。

この時期は観光便覧のような書籍に小幌海水浴場や小幌キャンプ場が明記されていた時代で、それらの情報と地図の情報が一致しているという点で興味深い。

なお、静狩~小幌間が1964(昭和39)年7月5日、小幌~礼文間が1967(昭和42)年9月29日に複線化を完了し供用開始しているが、図面中にはその情報は反映されていない。

続く地図は1970年3月30日発行。測量は1968年だが、この版は「編集」と書かれている。

国の基本図は5万分の1地形図で製作が始まったが、1964(昭和39)年に定められた第二次基本測量長期計画により、2万5千分の1地形図の整備が始まり、これは1983(昭和58)年に完了した。

そして、この2万5千分の1地形図の整備によって、5万分の1地形図は2万5千分の1地形図の情報を編集して製図されるようになった。こうして出来た5万部の1地形図の更新履歴が「編集」である。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

この地図に至って小幌信号所という表示と、信号場の建物を表すらしい記号が現れるとともに、室蘭本線の複線化の状況も表示されるようになった。信号所と信号場は明確に区別されるのだが、管轄の異なる行政組織の仕事だけあって、小幌信号場ではなく小幌信号所と記されている。

しかし、小幌信号場は複線化に伴って1967年10月1日に仮乗降場となって廃止されているから、複線が描かれつつも「小幌信号所」と記されている点はおかしい。

一方で、岩谷観音の表示や徒歩道、海岸沿いの建物記号は全て消失するとともに、礼文華トンネルで峠を越える新道に国道37号線が付け替えられ、峠越えの道は旧道となったことが読み取れる。

ところで、この5万分の1地形図が「編集」図なのであれば、元となった2万5千分の1地形図があるはずで、これを調べてみると以下のように1968年12月28日発行の初版があった。この地図は1967年測量で、履歴は「測量」とあるが、この「測量」は「「測図」とほぼ同じ意味。明治時代と昭和30年頃以降の2つの時期に用いられた用語。また修正の時に「測図」を「測量」に書き改めたものもある。」と解説されている。

既述の通りこの2万5千分の1地形図は1964(昭和39)年に定められた第二次基本測量長期計画によって、新たに国土基本図として製作されたものである。

詳細地形図:小幌駅周辺(2025年8月24日取得)

2万5千分の1地形図では、小幌駅付近は2葉に分かれてしまうので、画像化に際して集成している。地図なので区切り線は入れていないが、境界に白い余白が見える。

1968年12月28日発行なので、やはり小幌信号場は廃止され小幌仮乗降場となっているはずだが、表示は小幌信号所。そして、小幌信号所付近から国道に向かう沢筋の破線道と岩谷観音に向かう破線道がそれぞれ描かれているが、建物記号は信号所付近にあるのみで、岩谷観音の庫裏の建物も表示されていない。

これは図葉の境界にあることからくる表現漏れと思われる。

ここで興味深いのは国道に向かう徒歩道で、これは地図の誤りではなく、実際に空撮画像にも映り込んでいる。

信号場職員が使った道なのか、釣り人らによるものなのかは分からないが、「小幌駅に向かう道があった」時代の貴重な記録である。

ただ、これらの道の情報は何故か5万分の1地形図には取り込まれていない。

5万分の1地形図では、続いて1975年3月30日発行(測量1972年)の「修正」版があるのだが、この版では小幌駅周辺の記載には変化がなく、更にその次の1980年8月30日発行(測量1979年)の「修正」版になって、比較的大きな変化がある。

以下にそれを示そう。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

この版では小幌信号所の表記は消えて「こぼろ」の表示になっている他、岩谷観音の地名表示と建物記号、破線道が復活した。また、小幌駅付近や文太郎浜付近に建物記号が描かれているように見える。旅客駅への昇格は1987年4月1日であるから、この時代は仮乗降場時代。それでも信号所ではなく「小幌駅」としての表示になっているようである。

礼文華山トンネルは何故か複線表示がなくなり、幌内トンネルと美利加浜トンネルの間の明り区間の表示は消えている。また、礼文華峠を越えていた旧道は破線道へと変化している。

その後、1991年5月1日発行(測量1989年)の「修正」版と、2000年4月1日発行(測量1999年)の「要修」版があるが、小幌駅付近には変化がなく、5万分の1地形図としては最後となる2002年9月1日(測量2001年)の「修正」版に、工事中道路として小幌橋や礼文華橋の線形が現れている。

これは以下に示すとおりである。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

2万5千分の1地形図で補完しておくと、まず、1974年2月28日発行(測量1971年)の修正「版」で小幌仮乗降場から国道に通じていた破線道が消えていた。小幌仮乗降場の表示は小幌信号所となっており、礼文方、静狩方のいずれもが複線表示である。

礼文華峠を越えていた旧国道は車道表示となっている。

この版は岩谷観音から南の図葉を伴っていないので、引用は割愛した。

続くのが1980年4月30日発行(測量1978年)の「修正」版である。

詳細地形図:小幌駅周辺(2025年8月24日取得)

この版では岩谷観音の建物記号が復活し、小幌仮乗降場と文太郎浜に建物記号があるように見える。

また、室蘭本線の礼文華山トンネル方が単線表示になり、静狩方の幌内トンネルと美利加浜トンネルの明り区間の表示が消えている。覆い工によって消えたのか、樹木にさえぎられて見えなくなったのかは分からない。

礼文華峠を越えていた旧道はこの版で破線道表示に格下げされている。

その後、1989年12月1日発行(測量1988年)の「修正」版、1997年10月22日発行(測量1997年)の「部修」版のいずれも、小幌駅付近の表示には変化がないが、1997年版の国道礼文華トンネル静狩方は若干坑口の場所が北寄りになっていて、出口付近の線形改良が行われたことを示すとともに、旧道の跡が短区間描かれている。これによって曲線が緩和されるとともに、現在見られる側道が現れたことになる。

そして、2001年10月1日発行(測量2000年)の「修正」版で小幌橋や礼文華橋が工事中の道路と表示されており、2020年10月1日発行(測量2020年)の「調製」版で現行の電子国土基本図のように小幌橋、礼文華橋が表示、室蘭本線も再び正しい複線表示となって、紙図面としての発行を終了している。「調製」は「電子国土基本図から当該地形図の範囲を切り出し、平成25年以降の図式に基づいて描画したもの。」と説明があるが、この電子国土基本図は2009(平成21)年度より整備され、従来の2万5千分の1地形図を置き換えている。

国土地理院地図の調査の最後に、改めて小幌駅付近の地形図を再掲しておく。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

こうして変遷をたどってくると、現在の小幌駅という表示も2000年代に入ってから加えられたものであるし、駅の北側の道路に関しては、尾根筋にあった礼文華山道、峠付近から西の破線表示もなくなった明治礼文華旧道、幌内谷の山麓を巻いていた昭和礼文華旧道、礼文華トンネルの静狩方坑口付近の線形改良跡などが、それぞれ、この付近の道の歴史を語らずして語っていることが分かる。

~続く・執筆中~

小幌駅:旅情駅ギャラリー

2001年6月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2001年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2016年1月(ぶらり乗り鉄一人旅)

20022年5月(ちゃり鉄17号)

20025年5月(ちゃり鉄26号)

小幌駅:コメント・評価投票

すごく秘境駅らしさがあってよかったと思います。

ちゃり鉄.JP

有難うございます。小幌駅については、次回実施の「ちゃり鉄17号」で再訪し、駅周辺を探索する予定です。今後の更新にご期待ください。