詳細目次 [閉じる]

小幌駅:旅情駅探訪記

| 公開・更新日 | 公開・更新内容 |

|---|---|

| 2025年8月25日 | 旅情駅探訪記にコンテンツ追加(2025年5月の探訪記、文献調査記録)・全体構成変更 →2025年5月(ちゃり鉄26号) →文献調査記録 |

| 2023年4月19日 | 旅情駅探訪記にコンテンツ追加 (2022年5月の探訪記) →JR室蘭本線・小幌駅の旅情駅探訪記 |

| 2021年1月10日 | コンテンツ公開 |

2001年6月(ぶらり乗り鉄一人旅)

長万部から室蘭本線の列車に乗って旅をすると、静狩駅を出た後、トンネルと断崖の連続する礼文華峠の険路を行く。この路を「礼文華山道」とも言う。

かつては、「猿留山道」、「雷電山道」と並び、蝦夷地の3大難所の1つに数えられたこの地にあって、鉄道の建設もまた、難工事を強いられることになり、関東大震災や第一次世界大戦といった社会情勢もあって、度々、工事が延期されたという。

この区間を含む静狩駅~伊達紋別駅間の開通は1928年9月10日。長万部と輪西とを結ぶ長輪線としての開通であった。

小幌駅は、この険路に掘削された「礼文華山トンネル」と「新辺加牛トンネル」をはじめとするトンネル群の間に、沢沿いの僅かな空間を利用して設けられた無人駅である。

駅の歴史は信号場として開設された1943年9月30日に遡る。開設当時から旅客も扱っていたようだが、1967年9月29日に複線化によって信号場としての役目を終え、仮乗降場となったのはその2日後の10月1日のことである。

信号場として開設されたという来歴が物語るように、この周辺は当初から険しい海岸沿いの山中にあり、その開設も、人の乗降ではなく列車の行き違いを目的としたものであった。

開通当時の長輪線は単線であり、トンネルが連続するこの区間で、地形的に、唯一、列車の交換が可能な場所だった。国土地理院の地形図を見ても、静狩駅から礼文駅に至る海岸沿いの斜面で多少なりとも平坦地が確保できるのは、この場所以外にはない。

ただし、この付近が全く人が立ち入らない人跡未踏の地なのかと言えばそういうわけではなく、古くはアイヌの時代から船を用いた往来はあり、開業当時には海岸沿いに民家や海水浴場などもあったという。このキャンプ場は昭和に入っても観光便覧に掲載されているのだが、それらについては文献調査でまとめることにしよう。

小幌の駅名は付近の地名に由来しているが、その地名の由来は「オ・ポロ・ペツ(川の口の大きい川)を音訳したもの(JR・第三セクター全駅名ルーツ事典(村石利夫・東京堂出版)」と言う説や、「永田方正の北海道蝦夷語地名解にある「ケウ・ポール(屍洞)」がケポロイに訛り、コボロ(小幌)になって洞窟付近一帯の地名になった(豊浦町史)」と言った説がある。

私自身は1997年の7月~8月にこの付近を初めて通過したが、当時は小幌駅の存在も知らず写真も撮っていなかった。

初めてこの駅を意識して通り過ぎたのは2001年6月のことだ。

宗谷本線や石北本線で廃止される予定の駅を巡った旅の最終日に、停車中の普通列車の車内から観察しただけだったが、トンネルとトンネルの間に挟まれ、辺りには民家の気配もないこの駅に魅了され、再訪を決意することとなった。

2001年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

初訪問から2ヶ月。再び小幌駅を訪問した。

行程上の都合で日没後の到着となり、日の長い夏にも関わらず駅前は既にとっぷりと暮れていた。

駅構内は両側をトンネルに挟まれており、トンネル内に列車が進入すると、轟音とともに押し出された空気が強風となって吹き出してくる。そして、構内踏切の警報が鳴り響く中、特急や貨物列車が光陰となって駆け抜けていく。

その束の間、駅は喧騒に包まれるが、それが過ぎれば無人境に訪れるのは夜の帳だけである。

この夜は駅前野宿。

駅周辺以外は暗闇に包まれているので散歩するというわけにもいかず、保線詰所の裏にテントを張り眠りにつくことにした。

一夜明けた小幌駅は雲が多いが夏晴れの様子。

雨宿りをする場所が無いこの駅で雨に降られれば駅前野宿も侘しいものとなるだけに、晴れていてよかった。

駅を出発するまでの間を利用して駅前の沢を下った所にある文太郎浜を往復してみる。

浜には石垣もあり何となく人の気配が残っていたが、民家の痕跡は見つけることが出来なかった。小石で覆われ周りを岩壁に囲まれた静かな浜に、しばし一人佇む。

かつては、ここにも民家があり海水浴場まで開設されていたのかと、在りし日を偲ぶ。

途中で分岐する山道を東に進めば岩屋観音に辿り着くことも出来るのだが、この時は、時間の関係もあり訪問はしなかった。また、駅前から西に続く雑踏を辿れば美利加浜に出られるが、ここも、途中まで散策する程度で写真も撮影しなかった。

当時は小幌仙人などと呼ばれた男性が駅周辺に住んでいたはずで、その住居もあったが男性の姿は見えなかった。

駅に戻り明るくなった駅構内を散策する。

駅の礼文駅側には3本のトンネルが口を開けており、一番山側に礼文華山トンネル、一番海側に新礼文華山トンネルがある。真ん中は単線信号場時代に使われていたトンネルで、今も線路が敷かれていいるものの使われてはいない。

静狩駅側には2本のトンネルが口を開けており、山側が新辺加牛トンネル、海側が幌内トンネルである。

小幌信号場の開設当時、この付近も単線で幌内トンネルと礼文華山トンネルの間の明かり区間に過ぎなかったが、そのままでは、当然、列車の行き違いは出来ない。

そのため、信号場の開設に際し、既設トンネルの内部に分岐地点を設けるなどして前後区間を複線化した上で、行き違いが可能な信号場としたのである。

結果として、先頭の蒸気機関車の停車位置は、函館方面からの下り列車の場合、礼文華山トンネル手前、函館方面への上り列車の場合、幌内トンネルを出た先の美利加浜トンネル手前となった。

現在、小幌駅の礼文駅側にある3本の坑口の内、真ん中にある使われていない坑口とそこから伸びて、上り線の幌内トンネル内に入る線路はそうした時代の痕跡で、形状としてはかなり特殊な信号場であった。

上り線と下り線との間の行き来は駅構内を渡る必要がある。構内踏切があるとは言え、何となく、線路歩きをしているような気分になる。

小幌駅の駅名標を撮影したりしている内に、新礼文華山トンネルから轟音と強風が漏れてきた。小幌駅を去る時が来たようだ。

構内踏切の遮断器が降りて警報音が鳴り出すと、程なくして、トンネルの奥がヘッドライトに照らされ列車の姿が見えてきた。

時間的な余裕がなく周辺の散策は十分に出来なかったが、この山峡の旅情駅で過ごした一夜を思いながら、訪れる者も居ない駅を後にした。

20016年1月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2016年1月。真冬の小幌駅を訪れることにした。

前回の訪問から14年余り。道内各地の駅に廃止の波が押し寄せる中、小幌駅についても、2015年7月17日、JR北海道が廃止する可能性を示唆し、7月24日には地元豊浦町に対し、同年10月を目処に廃止したい意向を伝えた。これに対し豊浦町は観光資源として存続を求める意向を示した。

その後、JR北海道と豊浦町との間で協議が続き、最終的には、豊浦町が自治体として初めてJR北海道から駅業務全般を受託することとなった。維持管理協定は2016年3月23日に取り交わされており、同年2月29日には豊浦町の新年度予算案に474万円の維持管理費が計上されている。

単年度の措置として決定されたことではあるが、その後も豊浦町によって維持管理されており、本稿を執筆している2021年1月現在も小幌駅は健在である。

小幌駅をきっかけにして始まった地元自治体による駅施設の維持管理受託の流れは、その後、道内各地の自治体にも広まり、2020年12月9日に発表されたJR北海道のニュースリリースでは、「2021年度より自治体による維持管理に移行する駅」として18駅がリストアップされている。

鉄道路線の維持に関しては上下分離方式の議論もあるが、その一例として注目に値するものであろう。

久しぶりに訪れた小幌駅は深々と雪が降り積もる真冬の日暮れ。とっぷり暮れた小幌駅には降り立つ乗客も乗り込む乗客も居なかった。

この日も駅前野宿。

下り線のホームから構内踏切を渡って保線詰所脇に移動した頃には、トンネルから響いてくる普通列車の轟音も聞こえなくなっていた。

厳しい寒気が衣服の隙間にまで入り込んでくる中、雪の小幌駅の情景にしばし見惚れる。

駅の前後にはトンネルがあるため、列車が接近してくると、まず、トンネル内に轟音が響き出し、押し出された空気が強風となって吹き出してくる。

その後しばらくしてから、構内踏切の遮断器が下りて、警報音が鳴り出す。

その間、駅は喧騒に包まれるが、列車が走り去った後も駅に残るのは夜の帳と静寂だけ。一瞬顕になった2条のレールは降り続く雪にあっという間に覆われていく。

駅の両側に口を開くトンネルを眺めると、まるで異次元世界への入り口のようだ。じっと眺めていると吸い込まれそうになる。

複線化と同時に信号場としての機能は廃止されたものの、今でも、駅構内には信号設備が多く無人境に3色の彩りを与えている。

上り線の脇にある保線詰所の奥から駅を眺めると、駅の背後の山中にオレンジ色の道路照明が見える。時折、トラックの走行音が響いてくるが、これは、国道37号線である。

小幌駅は「列車でしか行けない駅」と言われることも多いが、実のところ、国道から駅に通じる旧道の跡がいくつか存在し歩いて駅にアクセスすることは不可能ではない。豊浦町などでも、この旧道などを利用して小幌駅と海岸沿いにある岩屋観音などを巡るツアーを開催している。

元々は釣り人や一部のマニアのみが知る不明瞭な踏み跡程度であったようだが、近年はこうした観光需要によって次第に道も明瞭になり、その情報も増えているように思う。ただ、観光需要に合わせて駐車場や遊歩道を整備する方向に話が進展したり、観光客が溢れかえってマナー問題やゴミ問題が生じるようになったりするならば、それは本末転倒であろう。

時間帯によっては何人もの観光客が訪れて賑やかになる駅周辺も、真冬の夜となると訪れる者も居ない。旅情駅が旅情駅らしい姿を見せる日没から夜明けまでのひと時は、最も好きな時間でもある。

19時を過ぎると吹雪も止み、駅は静寂に包まれた。

貨物輸送の幹線だけに、時折、貨物列車が通過していくが、その轟音とヘッドライトの余韻は、却って駅の静けさを際立たせる。

駅に停車する普通列車の最終は、上り、長万部方面で19時12分。まだ、宵の口とも言える時間だが、辺りは既に深夜の様相。寒気が一段と強くなってくる。

夜の小幌駅の姿を心ゆくまで眺めた後、21時過ぎには、保線詰所の裏の雪の中に張ったテントに逃げ込み駅前野宿の眠りについた。

翌朝はまだ明けぬ5時過ぎに行動を開始する。

始発は7時14分。

明るくなり始めてからの時間的余裕があまりないため、岩屋観音や美利加浜を探索する時間は取れそうにないが付近を散策してみたい。

室蘭本線は、北海道と本州とを結ぶ貨物輸送の幹線でもあり、旅客列車の発着時間前後、早朝から深夜まで、多くの貨物列車が行き交う。

この日も、夜明け前の静寂の中、貨物列車が光陰を残して駆け抜けていった。

礼文華山トンネル付近から駅を俯瞰すると、右奥の山腹には、国道の照明が意外と近くに見え隠れしていたが、この時間、自動車の走行音は殆ど聞こえてこなかった。

一旦、駅を離れて美利加浜へと続く雑踏を辿ってみる。

ヘッドライトに照らされる林内の雑踏には、数日前のものと思われるトレースが付いていたが、そのトレースも途中で途切れ、立岩を望む崖の上に出る頃には膝下くらいのラッセルとなった。

夜明け前の美利加浜付近は、遠く、長万部市街地の灯りが明滅する中、まだ、眠りの中に居た。

浜に降りる急崖は積雪で近付き難く、立岩を眺めて引き返す。

駅に戻ると、黎明ブルーに包まれた小幌駅が孤独な旅人を静かに迎えてくれた。幌内トンネルの上まで雑木林の中を進むと、駅を俯瞰することが出来る。

凛と張り詰めた早朝の空気の緊張感の中で小幌駅が静かに佇む姿に、しばし、見惚れる。

この旅情駅の姿に会いたくて駅前野宿の旅をしているのだと、改めて実感する。

しばらくすると、トンネル内から轟音が響き始め構内踏切が作動する。まだ、始発の旅客列車が通過する時刻には早く、恐らく、貨物列車が通過するのだろう。

やがて、テールライトの軌跡を残して、貨物列車が通過していった。

明けゆく小幌駅を包む空気は、紺色から青紫に、次第に色を変え、少しずつ明るさを増していく。7時前にはその青みも取れて朝の表情になったが、空は曇りがちで、駅周辺は灰青色のモノトーンの情景となった。

改めて駅構内を見渡してみると、3棟の施設が見られる。

内、2つは上り線の海側にある保線詰所とトイレ、残り1つは下り線の山側にある機械室である。

この内、一般開放されているのはトイレのみでいわゆる待合室などはない。以前は古びた待合室があったが既に取り壊されており跡形もない。もっとも、この付近に住んでいた男性の住居と化していたため中に入るのは躊躇われたが。

7時前にはすっかり明るくなった。

始発の時間までは余り余裕がないが、岩屋観音への道を少し探索してみる。こちらも、数日前のものと思われるトレースが、新雪に覆われて消えかけていた。

海岸沿いの急斜面の山腹を巻く道を進むと、しばらくして、木の枝越しに美利加浜へと続く断崖が見える。遠くの方は灰色に煙っていて、雪が降っているようだ。

海岸沿いにある岩屋観音まで足を伸ばしたかったが、7時14分の始発列車で駅を後にする予定だったので、海岸に降りる急勾配の手前で引き返す。

駅に戻ると7時過ぎ。

小幌駅での滞在も残りわずかとなる中、下り線を通過していく始発列車を見送る。

長万部方面からの下り普通列車はこの駅を通過するものが多い。2016年1月当時でも下り線は1日3本の停車であったが、2021年1月現在では、上りが1日4本で8時40分、15時14分、17時39分、20時3分。下りは1日2本で、15時42分、19時46分。朝、長万部駅を出発する2本の下り普通はこの駅を通過している。

上り線ホームに立って列車の到着を待っている間に駅周辺を改めて眺めてみると、礼文華山トンネルの旧坑口が塞がれているのに気が付いた。

前回訪問時は、まだ、坑口が開いていたが、その後、観光誘致に当たって危険回避の目的で閉鎖されたものと思われる。

この駅の盛衰を眺め続けてきたのであろう、古びたトンネルの坑口は、今も、物言わず、山峡に佇んでいる。

やがて、上り線側の新礼文華山トンネルから轟音と強風が吹き出してきて、構内踏切の警報が鳴り響く。程なく、トンネルの内壁を照らして普通列車のヘッドライトが見えてきた。

次に、この駅を訪れるのは、いつになるだろう。

ちゃり鉄での訪問となれば、駅周辺の雑踏を踏み分けて、駅まで歩いてやって来ることになるのだろうが、その時まで、この旅情駅が存続していることを願いたい。

20022年5月(ちゃり鉄17号)

2022年5月。JR函館本線・石北本線・釧網本線に沿って函館~釧路間の約1500㎞を走る、ちゃり鉄17号の旅を実施した。

自転車の旅で渡道する際は、地元関西から新日本海フェリーで北海道入りすることが多いのだが、この時は新青森まで輪行で移動し、青函トンネルは使わずに津軽海峡フェリーに乗船。青森から函館まで津軽海峡を渡った。

今日、こんな行程で関西から北海道入りする旅人は殆ど居ないだろうが、函館本線を走るこの旅では、かつての青函連絡船を彷彿させるこの行程に拘った。否、完璧を期するなら、新青森ではなく青森駅に到着すべきだったか。

いずれにせよ、津軽海峡を渡って北海道入りするというのは、私の旅のスタイルでは割とスタンダードである。

渡道1日目は函館の立待岬、2日目は駒ケ岳山麓の赤井川駅で駅前野宿し、3日目の駅前野宿地に選んだのが小幌駅だった。

室蘭本線にある小幌駅は函館本線の旅からは外れるのだが、日程の都合もあって長万部周辺で野宿する行程となり、函館本線から「途中下車」して小幌駅で駅前野宿することにしたのである。

これまで、学生時代の夏、社会人時代の冬と、2度に渡って駅前野宿の経験がある小幌駅だが、いずれも鉄道利用での駅前野宿だったので、駅の周辺探索が十分に出来ていなかった。この旅情駅探訪記でも早くから小幌駅の記事を公開していたにも関わらず、その内容には少し物足りなさも感じていた。

そういうこともあって、この旅では小幌駅まで足を伸ばして、駅周辺の探索も行うことにしたのである。勿論、同じくらいの距離にある函館本線の蕨岱駅が廃止されてしまったという事情もあるが。

隣接する静狩駅を出発して国道32号線に入ると、礼文華峠越えの山道となる。海岸沿いから少し内陸に迂回し、交通量の多い国道を登り詰めていくと静狩トンネル。ここを越えると来馬川流域に出て高原状の地形となるが、道はゆっくりと登り続けて緩やかな峠を越えると下りに転じる。

小幌橋、礼文華橋を豪快に下っていくと、国道は礼文華山道の下を貫通する礼文華トンネルに入っていくのだが、ここで海岸側に分岐する閉鎖された道型を進むと、やがてチェーンで塞いだ林道が現れる。ここが小幌駅への入り口だ。

この辺りの地形は実に面白い。地図マニアならそれに気が付くかもしれない。ここでそれについて書きたい気もするが、それらは後の調査記録でまとめることにしよう。

小幌駅への訪問は、前回以来、約6年半ぶり。5月の訪問は初めての事だった。

ちゃり鉄での訪問ともなれば自転車をどうするのかという問題が生じることになるが、今回は、国道から分岐した林道に自転車をデポし、必要な荷物だけを携行して踏み跡を辿り小幌駅まで往復する計画でやってきた。

到着日は夕方だったので林道から沢筋に下りて下り線ホーム裏に出るルートを歩き、翌朝は、美利加浜や文太郎浜を訪れた後、岩屋観音経由で林道を経てデポ地点に戻ることにした。

鉄道でしか辿り着けないと言われる小幌駅は、大井川鐵道井川線の尾盛駅と並んで、ある種の鉄道趣味の聖地となっているが、実際には、いずれの駅も徒歩で到達することができる。尤も、その道のりは一般的ではなく、ドライブのついでにサンダルにショートパンツ、ハイヒールにスカートで立ち寄るような場所ではない。

これらの雑踏踏査の様子は現地調査記録としてまとめることにして、この本文では概略を記載するにとどめる。

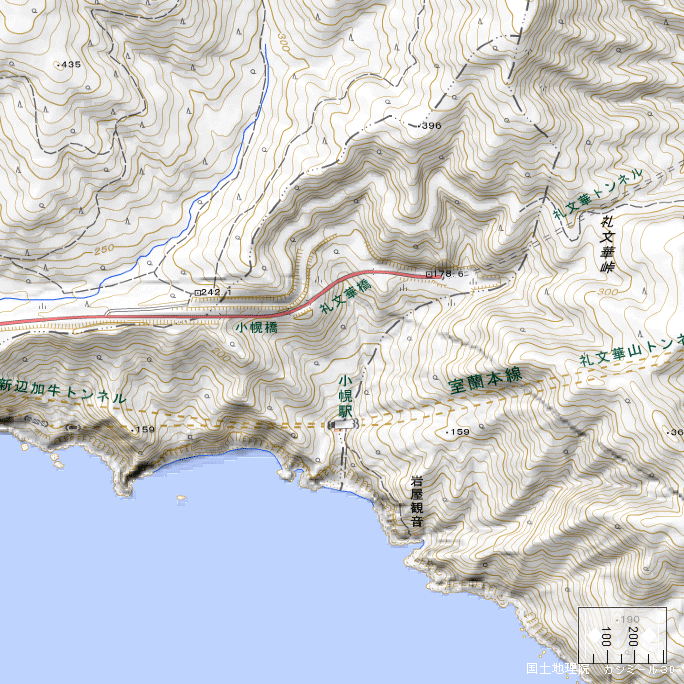

以下には、小幌駅付近の国土地理院地形図を掲げる。

地形図:小幌駅付近(2023年3月)

一見して分かるように、小幌駅の周辺には一切の民家が存在せず、駅自体も狭隘な地形の中に、ここしかないという風情で設けられている。この駅が元々信号場として開設されたことは既に述べたが、その際にどういう過程を経たのかを考えれば、こんな場所に駅が存在する理由も納得がいく。それらについては文献調査記録にまとめることにしよう。

デポ地点から小幌駅までの直達路は林道脇からすぐに沢筋に入り、途中、何度かの徒渉を繰り返しながら下り続けることになる。GPSログは現地調査記録で示すことにするが、この沢筋は地形図上では市町村界が描かれたラインになる。

詳細は文献調査などでまとめるが、この沢筋を「幌内川」という。

距離にして400m足らずなので、所々、道が不明瞭な箇所でルートファインディングをしたり写真を撮影したりしても、20分弱で駅まで辿り着いた。サンダルやヒール履きで歩くような場所ではないが、車道から駅までは意外と近いのである。

踏み跡は下り線の礼文華山トンネル側にある機械室とホームの間に出てくる。

この手の踏み跡が小幌駅の周辺には幾つか存在するが、駅に駐在する鉄道員は鉄道を、海岸付近の住民は自家用の船を利用して、それぞれ近隣市街地に出掛けていたはずで、踏み跡を開いたのは車道開通後に車で乗り付けるようになった釣り人だったのだろう。実際、北海道の釣り情報誌には小幌海岸の名が記載されたものが幾つかある。

山の沢沿いにもそうした釣り人の遡行道が存在することが多いが、歩くことそのものを目的としていないにもかかわらず、釣り人は結構健脚なのだと感じる。

私はというと、これまた小幌駅の訪問者には珍しく自転車と徒歩での到達。1500㎞弱の旅の途中で小幌駅に立ち寄り駅前野宿をする自転車の旅人は、どれくらい居るものだろうか。

20分ほどの軽い山歩きを経て下り線ホームの脇に出る。前回の訪問からは約6年余り。小幌駅は静かに旅人を迎えてくれた。私以外の訪問者の姿はなかった。

全国各地を巡る旅の中で6年ぶりの訪問と考えると、決して長い間隔ではないが、近年の鉄道路線や駅の廃止の速度から考えると、6年という間隔は十分に長い。

特に北海道はその傾向が著しく、この6年の間にも多くの駅が消えて行った。

小幌駅も地元豊浦町の維持管理があって存続しているものの、「秘境ブーム」と「観光振興」とは矛盾した関係にもあり、地元による維持管理がいつまで続くかは分からない。

私自身は、もちろん、こうした駅が存続していくことを望みたいし、そのために税金を投じることは無駄ではないと考えているが、「投機屋」や鉄道や旅に無関心な人々から見れば自身の短期的利益に資することのない無駄なコストとして、真っ先に廃止すべき対象になるのかもしれない。その立場を私は否定する気はないし、否定することも出来ない。

ただ、「観光」の在り方そのものの変革も含めて、より良い解決策がないものだろうか。私自身も、ちゃり鉄の取り組みの中で模索はしていきたい。

小幌駅は変わらぬ雰囲気ではあるが、列車の発着本数は極限まで減らされている。辿り着いた下りホームに掲げられた時刻表によると、東室蘭方面の列車は、始発が15時50分の481D、最終が19時44分487D。この2本だけである。長万部から室蘭方面への普通列車は、5時44分発苫小牧行471Dと6時38分発東室蘭行475Dの2本があるのだが、このいずれもが小幌駅を通過する。

上りはというと、東室蘭7時27分発・長万部8時54分着の472Dが8時36分小幌発、続いて東室蘭13時56分発・長万部15時23分着の478Dが15時6分小幌発。東室蘭16時12分発・長万部17時51分着の480Dが17時34分小幌発。最終は室蘭18時26分発・長万部20時22分着の484Dで20時5分小幌発。21時50分東室蘭発・23時9分長万部着の488Dは小幌駅を通過する。

結局、上り4本、下り2本で、下りは15時50分に始発という極端に偏ったダイヤなのである。

長万部からの下り列車でお昼過ぎまでに小幌駅に降り立つことは出来ず、一旦、礼文駅まで乗り越した上で、上り列車に乗り換えて戻ってこなければならない。旅客動線は専ら朝の上り、夕の下りということになるのだろうか。

かつては、キャンプ場や海水浴場が開かれ、定住者も居た小幌駅ではあるが、今日、釣り人か鉄道ファン以外の利用者がここを訪れることは殆どない。そんな僅かな利用者も、この時刻まで残っていることは少なく、この日も、既述のとおり駅周辺には誰も居なかった。

到着は18時過ぎということもあって、谷間には既に夜の気配が忍び寄ってきていた。

再訪の喜びに浸るのもほどほどに、下り線側のホーム横から構内踏切を渡り、上り線を跨いで海側に出る。ここには僅かな平地が開け西側は一段高い平地となっている。この一画がかつての職員官舎の跡で、今では施錠された保線作業建屋が1棟建つほかは、建物の基礎が残っているだけである。

辺りが真っ暗になるまで時間もないので、その空き地の一画で手早く野宿の準備を済ませる。その後、夕食は後回しにしてトワイライトタイムの小幌駅の撮影を行うことにした。

駅には既に照明が灯り始めている。旅情駅の情景が最も極まるひと時だ。

やがて上り線の新礼文華山トンネルから警報音が響き始める。

小幌駅の特徴的な瞬間で、列車が隣接するトンネルに進入すると、まずはトンネル内から警報音が響き始め、やがて内部で圧縮された空気が煤煙を伴って吐き出されてくる。構内踏切は直ぐには作動しないのだが、初めてこの駅を訪れた時には何事かと驚くことになる。

警報音が鳴り出してからも構内踏切が作動し始めるまでにはかなりの間があるので、撮影場所に移動してカメラをセットする。そうこうしてるうちに構内踏切が作動し始め、通過列車が軌跡を残して走り去った。

列車の通過前後はトンネル内部や構内踏切の警報音が鳴り響き、通過列車の轟音も相まって喧騒が駅を支配するが、それも束の間。間合い時間に聞こえてくるのは幌内沢の水音だけである。

上り線ホームに上がってみる。こちら側は新礼文華山トンネルが間近いので独特の圧迫感がある。この日は天候不順でにわか雨の跡が水溜まりになって残っていた。

ホーム上の駅名標は照明が灯っている。夜の駅に明りが灯っているというのは、どこか、ホッと落ち着く心地がする。

構内踏切を渡って下り線ホームにも上がってみた。

ホームの奥には先ほど辿って来た道が続いているが、森の中は一足早く夜の帳に包まれており、既に見通せないくらいに薄暗くなっていた。

この時間帯の明るさの変化は劇的で、ホームを辞して保線小屋裏の高台に上がって駅を見下ろすまでの僅か10分ほどの間に、すっかり駅の周りは暗くなっていた。

この時刻に小幌駅に一人佇むことができるのは至福の極み。

それもこれも、野宿のための十分な装備があってのことで、テントに戻れば、そこは我が家のように落ち着くのである。

札幌への特急が通過するのを見届ける頃には、19時半になっていた。

この後、列車の間隔が開くのでテントに戻り夕食にした。

20時5分には、時刻表通りに長万部行の最終の普通列車がやってきた。

この時刻に小幌駅に佇んでいると、列車がやってきて停車していくということが不思議にも感じられる。この時刻の列車で駅を立ち去る人がどれくらい居るものだろうか。釣り人などがこの時刻に駅に戻ってくるということもなかった。

テントの中から眺めた1両編成の普通列車には僅かな乗客の姿があったが、窓の外に目を向ける人は居ない。勿論、降りてくる乗客の姿も無かった。

その普通列車を見送ると、本当に一人きりの夜が訪れる。夕食を済ませて外に出ると、辺りはとっぷり暮れて、残照も消え果ていた。

この夜は、20時26分に通過していった札幌行特急を見送って、駅前野宿の我が家に戻り、眠りに就くことにした。

翌朝は4時過ぎには行動を開始する。

これまで小幌駅を訪れた際は、いずれも鉄道を利用していた。そのため、到着後、出発するまでの時間に限られた滞在時間や天候の影響もあって、駅の周辺は十分に探索できていなかった。

今回は、ちゃり鉄での訪問なので、出発時間を自由に設定できる。

その関係もあって、早朝のうちに美利加浜や文太郎浜を探索した上で、岩屋観音を経由して自転車のデポ地点に戻る計画としたのだった。

とは言え、今日は、小幌駅を出発してからに函館本線のニセコ駅まで走る予定だったので、それほど遅くに出発する訳にもいかない。そのため、4時半頃には探索を開始することにしたのである。

夜は既に明けてはいたものの、駅の構内には明かりが灯り、昨日の到着直後のような雰囲気だった。

朝方に小雨が降ったこともあり、駅の周辺はしっとりと濡れていた。

構内踏切を渡って下りホームを訪れた後、上りホーム側に戻る。

小幌駅に滞在していると、特に目的がなくても構内を行ったり来たりすることが多い。普通に移動できる場所が限られている上に、待合室のような建物がないから、じっと落ち着きにくいということもあるかもしれない。

上りホームから下りホーム側を眺めると、昨日辿ってきた沢筋の踏み跡が、機械室の奥に消えているのが見えた。

5分程駅構内を探索した後、一旦、駅を離れることにする。

これまで訪れる機会のなかった美利加浜と、学生時代に訪れて以来の文太郎浜を再訪するのである。

踏査の様子は現地調査記録で詳しくまとめることにして、ここでは、概略を示すに留めよう。

駅からの探索エリアで西側の方になる美利加浜へはキャンプ場や小幌仙人の住居があった海食崖上の台地を進み、草付の崖に設けられた縄梯子を伝って降り立つ。

降り立った先にはオアラピヌイの立岩がそそり立つ小さな入江になっている。一見どこにも行けないように見えるが、オアラピヌイの立岩の下を回り込むと美利加浜に抜けることが出来る。

古い写真によると、この岩峰の下には漁業者のものと思われる建物があったようだが、現地に痕跡は残っていない。

護岸跡が残る礫浜の美利加浜を西に500mほども進むと、行く手を断崖に阻まれる。相応の装備があれば更に踏査を進めることも出来ようが、今回はここで引き返す。駅前を4時36分に出発し、美利加浜の西端には4時58分に到着した。

東側に続く海岸も、凡そ、人を寄せ付けない険しい地形だ。静狩から礼文にかけての海岸は北海耶馬渓と称するとも言う。

だが勿論、こんな険しい海岸であっても、海を生活の舞台とする人々の暮らしがあり、入江ごとに生活の痕跡があったりもする。後ほど訪れる予定の文太郎浜や岩屋観音がその一例である。

ここからの帰路も同じ道を辿る。

5時出発、5時18分小幌駅前着。

美利加浜道から駅前に出る地点では、木立の向こうに国道の橋が見えたが、駅施設のある辺りまで降りると木立に遮られて橋は見えなくなる。

続いて四叉路の真ん中の道を海岸線に向かって下ると、文太郎浜に辿り着く。四叉路から文太郎浜までは5分弱。距離も300m弱である。道型は途中で二手に分かれているが、いずれを辿っても海岸に辿り着くし、迷うことがない程度にはっきりしている。

学生時代以来で降り立った文太郎浜は、鈍色の空を写した水面が旅人を迎えてくれた。

遠く長万部方面は白い雨のベールが流れている。

この分だと、駅から岩屋観音を回り込む間にひと雨降られるかもしれないと思いつつ、駅まで戻ることにする。

振り返れば崩れかけた護岸が海を眺めていた。かつての住居跡だ。

文太郎浜を辞して駅前まで戻る。

これで美利加浜と文太郎浜の踏査を終えたのだが、時刻はまだ5時36分だった。

あいにくの天候で朝の気配はなく昨夕来の薄暗さとあまり変わりがないが、駅の周辺を改めて少しだけ探索することにする。出発は6時前の予定だ。

駅の周辺には施設跡が草むらに埋もれながら点在している。

その広がりは意外と広範囲で、こんな辺境の地にあっても、信号場としての機能を果たすためには多くの施設や職員が必要だったことが伺われる。

幌内トンネルの上部はさながら小幌駅の展望台で、駅施設の全体を俯瞰することが出来る。出発前に、もう一度そこに上がってみることにした。

明るい時間帯になると周辺の様子も良く分かるが、駅の周りは深い森に囲まれていて沢の上部にあるはずの国道橋などもはっきりとは見えない。それでも時折自動車の走行音が聞こえてくるので、距離の近さは感じられる。

構内踏切ももう一度渡ってみる。

上下線の間に信号場時代の名残を留める線路が残っているが、ちょうど、構内踏切の辺りで線路は切断されている。

間近に迫る幌内トンネルの坑口を眺めながら、濡れて滑りやすい木製の踏み板を渡る。構内踏切は設けられてるとは言え、路盤に合わせて波打った通路は、この通路の位置付けのみではなく、駅そのものの位置づけを静かに物語っているようだ。

最後に上り線ホームに上がってみた。ホームや駅名標の照明はまだ灯ったままで、早朝の駅は二度寝の表情だった。

上り線ホームは海側の新礼文華山トンネルの坑口に隣接しており、ホームの末端に立つと圧迫感がある。山側には初代トンネルとなる礼文華山トンネルがあり、二つのトンネルに挟まれた閉鎖されたトンネルが単線信号場時代の名残である。

ここに立つと、小幌駅の歴史の全てが凝縮されているように感じる。

信号場時代の記録については、図面を添えて、文献調査記録でまとめることとしたい。

最後に四叉路の位置から駅構内を眺めて出発することにした。

かつて片隅にあった古びた待合室は既に撤去され、現在は、その代わりにバイオトイレが設置されている。管理主体の豊浦町によるものだが、このバイオトイレはおが屑を利用した生物処理層を設けたもので、公衆便所に付きものの悪臭が無くてよい。電気で稼働する便所なので維持管理費も馬鹿にはならないだろうが、こうした形で適度に管理の手が入ることを歓迎したい。

小幌駅前は5時50分発。12時間弱の滞在時間ではあった。

駅前から岩屋観音までは程度のよいトレッキングルートを行く。海食崖の上を行く区間は多少のアップダウンがあるが、やがて九十九折を下り始めると、木立の間から入江や船着場の桟橋が見えてきた。

岩屋観音への到着は6時9分頃。徒歩20分弱の行程であった。

この小さな入江の崖下には洞窟があり、豊浦町史の記載などによると「小幌洞穴遺跡」と称されている。この洞穴遺跡がアイヌの人々によって「ケウポール(屍洞)」と呼ばれ、それが「ケポロイ」と転訛して「小幌」の地名の由来になったということについては、既に述べた通りであるが、この辺りは文献調査で深めることにしよう。

この洞穴には観音像が祀られた祠があり、その前に鳥居が建っている。観音像と鳥居なのであるから神仏習合なのだが、それらは勿論、アイヌ後の倭人によるものである。

いずれにせよ、この険しい断崖絶壁の海岸の中でこの入江や洞穴を見つけ、そこに居を構えた海人達が居たことは間違いない。そして、その生活の歴史は昭和に至るまで続いていたのである。

岩屋観音のある入江の周りは断崖絶壁に囲まれており、海岸沿いには一般的な道はない。

ここから船以外の手段で外に出ようとすれば今来た道を引き返すのが普通だが、実はここにも別の踏み跡がある。地元の団体が開催するツアーイベントなどではその道を辿って林道からアクセスしているという記録もある。

ただ、現地で見ても、ツアーで人が歩くような「歩道」は見当たらない。

地形的には浜に注ぎ込む小さな沢以外に有り得ないのでその辺りをよく観察してみると、雑草が生い茂る中に「獣道」が伸びており、それが目的のルートなのであった。

道型は所々水流に巻かれて不明瞭になっており、沢が二股に分かれる箇所もあって、不慣れだと迷う恐れもある。地形図と道型と目印とを照らし合わせつつ登り詰めていくと、やがて砂防ダムが見えてきて、そこからひと登りで林道に辿り着いた。

観音浜を6時16分に出発し、林道には6時36分着。20分の登り行程だった。

林道に入ると歩調も上がる。

四輪車の轍の跡から推察するに、この辺りまでは車両の進入があるようだが、所々に倒木が横たわっていたりもするので、今シーズンの雪解け後、車両は進入していないようだった。

昨日の閉鎖ゲートは目と鼻の先かと思って歩き始めるが、先ほど遡行した沢筋が東寄りの線形となっていたため、実際には、登りながらゲートからの水平距離はむしろ離れていた。

意外と長く感じる林道歩きを続け、樹幹越しに国道を見てゲートまで戻ると、時刻は6時54分。岩屋観音の分岐地点から18分の行程だった。

これで今回の小幌駅訪問で予定していたルートは全て踏査を終えることが出来た。

デポしていた自転車に装備を詰め替え、最後に写真を撮影して出発。7時16分。

カーブしながら国道に合流する林道を脱しアスファルトの上に戻ると、半日ぶりとは言え、人の生活圏に戻ってきたような感覚があった。

小幌橋や礼文華橋の上から見下ろすと、小幌駅が存在するはずの谷間ははっきりと分かるのだが、駅の施設は全く見えない。

次回の訪問時も、小幌駅では駅前野宿となるだろう。

いつまで存続するかは分からないが、再び訪れる日を楽しみにしつつ、一路、ニセコに向けて駅を後にした。

2025年5月(ちゃり鉄26号)

2025年5月、「ちゃり鉄26号」で室蘭本線を走った。

この「ちゃり鉄26号」では岩見沢から長万部に抜ける形で室蘭本線を走ったのだが、その道中で小幌駅も再訪し駅前野宿を行うとともに、礼文華峠旧道の走破など、幾つかの現地調査を行った。

前回の訪問は2022年の「ちゃり鉄17号」だったが、その時も5月の訪問。

現在は仕事の都合で秋に「ちゃり鉄」を行うことが難しいため、春、夏、冬の3シーズンでの訪問となるのだが、廃道や廃集落の踏査を行程に組み込んで「ちゃり鉄」を行う際は、雪解けから新緑までの間の僅かな期間に実施した方が良い。晩春から夏場を経て初冬に至る季節は藪が酷くなる上に刺虫や蜘蛛などが多くなるため、こうした踏査には不向きだからだ。

春となると3月末から4月上旬、5月末から6月上旬の2つの時期での「ちゃり鉄」を行うことになるのだが、北海道の場合、3月末から4月上旬の「ちゃり鉄」だと、まだ、残雪に覆われていて踏査の目的を果たすのが難しい場合が多い。そうなると4月から5月にかけての踏査が一番良いのだが、仕事の都合上、次に「ちゃり鉄」が可能なのが5月下旬から6月上旬になるため、既に藪が叢生している時期ではあるが、止むを得ず、この時期に踏査を行っている。

今回の小幌駅訪問の目的は、久しぶりの駅前野宿に加えて、礼文華峠旧道の踏査を行う点にあった。更に、美利加浜などの海岸も改めて踏査したい。メインは礼文華峠旧道の踏査なのだが、時期的な問題もあって、峠を抜けられるかどうかも不明瞭だった。もし駄目なら途中で引き返して現国道を迂回することになるため、この日の行程はかなり余裕を持たせておいた。

前夜は大岸駅で駅前野宿。

ここから礼文駅を経由して礼文華峠旧道で礼文華峠を越えた後、来馬川源流部の林道に入り地理院地図に示された破線ルートを踏査して新辺加牛トンネルと鼠が鼻トンネルとの間にある明かり区間まで往復する予定。更にそのまま林道を西進して静狩峠旧道も走り降る予定である。

現地調査部分の詳細は調査記録でまとめることとして、ここではダイジェスト的に触れておく。

礼文華峠には礼文華山道と呼ばれる蝦夷地開拓期まで遡る歴史を持った古道もあるが、現在の国道が開通する以前に国道として自動車が行き交っていた旧道があり、現在は一部林道として利用されている。

今回は自転車での礼文華峠越えなので、走るのはこの旧道である。

室蘭本線の鳥伏信号場跡付近で蒸気機関車さながらに排煙を上げつつ峠越えに向かっていく貨物列車を見送った後、舗装された林道下の沢線から未舗装の旧道に分け入る。雪解け直後は冬期間の倒木などで通行支障があるようだが、5月末のこの時期、既に車両の通行が頻繁にあるようで、林道ながらもかなり良好な路面状況であった。

この旧道は国道として使われていた時代もあることから路面の勾配は緩く、未舗装の林道然としてはいるものの、重積載の「ちゃり鉄号」でも比較的スムーズに登って行くことが出来る。

途中、豊浦町の森林公園から登ってくる登山道と合流するが、この登山道は最大傾斜線に沿うような線形で登ってくるので、さすがにツーリング装備の自転車で走ることは出来ない。この登山道が開拓期の礼文華山道だとするネット情報もあったが真偽のほどは定かではない。

この辺りまで登ってくると谷底には現在の国道37号線を見下ろせるようになり、更に、谷向こうの稜線越しに昆布岳や後志羊蹄山が姿を現す。

「ちゃり鉄26号」では後志羊蹄山への登山も考えていたのだが、この時期は残雪もあり数週間前に外国人登山者の遭難騒ぎもあった。残雪の状況によっては追加装備を携行する必要があることから、登山対象を少し標高の低いニセコアンヌプリに切り替えていた。

稜線越しに姿を現した山頂部分には想定したよりも残雪は少なく、この時期でも通常装備で登頂できそうではあったが、ニセコアンヌプリと後志羊蹄山とでは登山行程の性質が全く異なるので、予定変更は行わないことにした。

旧道は基本的に等高線に沿うような形で敷設されているが、蝦夷地開拓時代の礼文華山道は尾根筋などを中心に開削されていたらしく、復元された一部分が、時折、林道と交錯する。

礼文華峠そのものは展望も開けず、ここまで登ってきた林道が土場に吸収されて果てるという雰囲気だった。車両の通行痕もその土場に吸収されているほか、付近は鞍部地形となってはいるものの明瞭ではない。北海道開拓時代の歴史を秘めた峠ではあるが、礼文華山道として知られた時代の痕跡はほとんど残っていないのが残念だ。

山麓の下の沢林道分岐地点は6時44分発。礼文華峠には7時35分着。この間、5.4㎞を49分間で登ったことになる。

礼文華峠から西側はチェーンで封鎖されていて、一目瞭然、廃道化している。

このことは、国土地理院の地形図で道路標示が消されていることからも分かるのだが、現地で見てみると、確かに自転車で降っていくのは困難なことが予想される。

実際、事前に調査した情報の通り、こちら側は路面が泥濘化しており胸丈のフキに覆いつくされていた。更には、所々に倒木や落石があるので、降りに転じたとは言っても押し歩きが必要となる箇所が多かった。

途中、噴火湾を背景に礼文華橋を見下ろす地点もあるが、国道を行く車からこちらの姿を認識するのは難しいだろう。

降りきった先で林道との合流地点があり、ここにチェーンゲートが設置されていて、峠から山麓までの全区間が廃道となっている。少し進むと現国道と並行した旧国道のアスファルト舗装が短区間現れるが、これは、ここまで辿ってきた峠越えの未舗装道路の末端ではなく、礼文華山トンネルが開通し、礼文華橋や小幌橋が架橋される前の時代の残滓のようである。礼文華山トンネルまで区間を、谷を跨がずに山肌に沿って屈曲して進んでいた時代があるのだろう。

とすると、この付近には、開拓期の礼文華山道、国道として開削された峠越えの旧旧国道、礼文華山トンネルを抜けるようになった旧国道、礼文華橋や小幌橋で谷を跨ぐようになった現国道といった、4世代に渡る道型が、一部重複しつつ、一部は痕跡を留めつつ、存在しているということになりそうだ。調べれば、更にその中間の道型も存在していそうな気がする。

この旧道部分が現国道と合流する地点には「礼文華山道」と記した手製の標識が掲げられていて、歴史探訪を旨とした登山者の入山があることが窺い知れる。車両通行はMTBなどでも担ぎなどを要する状況だが、徒歩であれば5月末から11月上旬にかけての藪が覆いつくす時期や、積雪期を避ければ、歩行上の困難は少ないだろう。

降り区間は礼文華峠発が7時38分で、国道分岐が8時12分着。この間、2.7㎞に34分を要した。

ここは礼文駅側から見ると既に小幌駅を通り過ぎているのだが、今回は少し変則的に長万部駅まで走り通した上で引き返してきて、最後に岩屋観音周りのコースで小幌駅に徒歩で到着する計画としている。

「ちゃり鉄」のルールとしては礼文駅の次は小幌駅に停車すべきなのだが、日程の都合もあってこのような変則的なルート取りとした。

続いて来馬川源流域から新旧辺加牛トンネルと新旧鼠が鼻トンネルとの間の明かり区間に降っていく破線道の踏査に入る。

ここも来馬川を渡った先にゲートがあって車両の通行は止められていたので、一旦、自転車はその場にデポして破線道の分岐点を探ることにした。

ところが、この分岐点では地形図が示す方向にそれらしき道型が見えず、90度ほどずれた方向に古い道型が続いていて急勾配で谷を降りながら藪に没している状況だった。地図とは異なる道型であることははっきりしていたのだが、こういう作業道は地形図の表記が間違っていることもあるので、一旦、この道型を降ってみることにした。

この道型は相当な急勾配。自動車の通行は不可能なブル道と考えられた上に、地形図の破線道からのずれが大きく、どう見ても間違っているのは明白だったが、道型自体は概ね目的の方向に向かっているので、胸丈を越えるフキの藪を掻き分けて降り続けると、眼前に砂防ダムが見えてきた。

ダムの銘板を見ると、この沢筋が「JRの沢」と記されていて、比較的近年の平成22年度の竣工。北海道による復旧治山事業とある。詳細は割愛するが、北海道の平成22年度の公共土木事業の発注リストの中に幌内地区の復旧治山事業が複数計上されていたので、これはそのうちの1つで施工された砂防ダムなのであろう。

道型はこの砂防ダム付近で途絶えていたので、やはり目的としていた破線道とは別のものであったが、地形的にはこの「JRの沢」の先に目指す明かり区間があるはずなので、複数の砂防ダムを連ねた急勾配の谷を降っていく。

藪で覆われた急勾配の谷を降るうちに視界が開けてきて、そこに辺加牛トンネルと鼠が鼻トンネルとの間の明かり区間の擁壁が現れた。この辺りの上下線は狭い断崖沿いにやや高度をずらして敷設されており、それぞれの間に機械の格納庫が幾つか設置されていた。

谷は擁壁から線路の路盤の下を暗渠で潜り抜けていき、擁壁の上には高い落石防護柵が設置されているので、これ以上先に進むことは出来ない。

引き返すにしても降ってきた谷は複数の砂防ダムを連ねた相当な急勾配で、なおかつ藪に覆われていたため、一筋縄では登れない。

位置関係的には尾根一つ向こうの谷に地形図上の破線道が降ってきているはずなので、ここでは尾根を越えて破線道側の谷に移り、そこから破線道を辿って林道に復帰することにした。

尾根を越えた先に実際に破線道が降ってきているかどうかは不安ではあったが、辿り着いてみるとはっきりとした道型が降ってきており、こちらは傾斜も緩く、自動車も降ってきたであろう線形となっていた。

この間、林道分岐地点を8時19分発、新辺加牛トンネル坑口付近に8時42分着。0.6㎞に23分を要した。

道型が明瞭なだけに林道からの分岐を見落とした理由がよく分からなかったのだが、いずれにせよ、先ほど降ってきたJRの沢側よりも緩い傾斜の中を、ヘアピンカーブを連ねながら道型は登っていく。

但し、傾斜が緩いからと言って歩きやすいわけではなく、日が差し込む破線道側は笹や灌木の藪も混じっていて非常に歩きにくい上に、この廃道を歩く人など居る訳もなく踏み跡などは何もない。

出来るだけ歩きやすいところを縫いながら、所々に現れる獣道も使って登り詰めていくと、やがて空が開けて尾根筋に出たのだが、ここでいきなり道型が途絶え尾根越しの急傾斜となった。

そして尾根地形を越えると少し下に林道が延びているのが見えてきて、微かな獣道がその林道に吸収されるように続いていた。

ここにきて私はこの部分の構造を理解することが出来た。

即ち、かつて林道付近から車道勾配で降っていた作業道は、必要な作業が完了したのち、林道側からの進入が出来ないように盛土によって封鎖されていたのだ。その盛土が唐突に表れた尾根筋である。

そのため、林道側からは道型が見えないし、海岸側からは突然急勾配の尾根に突き当たって道型が途切れたのである。

それを突き止めて目的の明かり区間に達することが出来たのはこの踏査の成果ではあった。

なお、礼文華旧道の礼文華峠西側の廃道区間やこの廃作業道は、安易な立ち入りは非常に危険である。地形の困難さもさることながら、藪に覆われて見通しの効かないヒグマの生息地帯である上に、藪にはダニなどの刺虫が生息していて身体にまとわりついてくる。

行動中、数十秒から数分おきに大声で「ホイホーイ!」と叫んで熊除けをしつつ、刺虫や刺草に悩まされながらの苦しい行程となり、勿論、水場もない中を彷徨することになる。相当な緊張感と疲労感を伴うものであったことを述べておく。

登り行程は新辺加牛トンネル坑口付近を8時51分に出発し、林道分岐部分に9時21分着。この間1㎞に30分を要した。

林道に復帰した後、自転車のデポ地点に戻る。

元々はこのまま林道を進んで静狩峠旧道を降っていく計画としていたのだが、私有地としての立入禁止標識があったことやここまでの藪の状況も踏まえて、ここは無理せず素直に現国道を走ることとした。

林道は来馬川の源流を洗い越しで越えるが、この来馬川は太平洋沿岸から直線距離で500mも隔たっていない所を流れているにもかかわらず、河口は日本海側の寿都にある。こうした線形をとる河川は全国的にも珍しく、四万十川や夷隅川など、著名な河川もあるものの事例は少ない。

国道に戻った後は進路左手に太平洋と日本海の分水嶺を見ながら緩やかに降っていく。この分水嶺は長万部町と黒松内町の町界稜線でもある。今しがた藪漕ぎをして太平洋沿岸の急崖を登降してきたように、見える稜線のすぐ向こうには太平洋があるにもかかわらず、今居る場所は「日本海側」になるのだから面白い。

静狩トンネルを潜り抜けて、静狩駅、旭浜駅跡を巡った後、長万部駅に達して室蘭本線の「ちゃり鉄」を終了。

静狩から長万部までの区間では見慣れない高架工事が行われているが、これは北海道新幹線の工事で、この旅の中盤以降、随所で高架工事現場を見かけた。

長万部駅周辺は広い構内に交通の要衝としての面影を留めてはいるものの、北海道新幹線の開業に伴って函館本線は分断され山線区間の廃止が決定している。駅周辺は新幹線の建設工事でクレーンが立ち並び俄かに活況を呈しているが、新幹線開業後の在来線の状況を思うと、先行きに寂しいものも感じざるを得ない。

長万部では食材の買い出しと長万部温泉での入浴を済ませる。長万部の温泉はこの付近を訪れる時の楽しみでもある。ガス田試掘の際に偶然湧き出したという長万部温泉は若干の油臭が特徴で、好みの分かれるところではあると思うが私は好きな温泉だ。泉質も海辺にあるナトリウム泉らしく、弱アルカリ性のつるつるとした肌触りだ。

この日は藪漕ぎが長かったので、入念に着衣や装備のダニチェックを行った。

長万部温泉を出た後は静狩原野の山側道路を引き返す。

先ほど降ってきた静狩峠を逆にたどっていくのだが、長万部側から静狩峠越えに挑むと、静狩トンネルを越えた先で来馬川沿いの低地まで少し降っただけで、その後は小幌橋手前の町界峠を越えるまで緩やかに登り続けることになる。初めてこの静狩峠を越えた時は長万部側からのアクセスで、地形の特徴を知らずに「峠越え」だと思っていたので、峠を越えてもだらだら続く登りに案外疲労を感じたものだった。

小幌橋や礼文華橋の上からはいつもと同じように幌内谷を見下ろして写真を撮影。望遠レンズをズームにして探ってみると、上り線の新礼文華山トンネルの坑口上部が辛うじて樹林の梢の上に見えていた。国道からは見えないと思っていたので、これは発見だった。

礼文華橋を越えた後、礼文華山トンネルを左手に見送って、馴染みとなった小幌駅入口のチェーンゲートに到着。

長万部温泉を12時51分に出発し、ゲート到着は14時30分。21.1㎞の行程に1時間39分を要した。

今回は、元々の計画に余裕を持たせていたので、前回とは逆回りに、岩谷観音周りで小幌駅に向かう計画としていた。美利加浜や文太郎浜は翌朝の探訪計画としていたのだが、前半行程の予定を変更したこともあり、今日中に美利加浜や文太郎浜を巡る余裕がある。その分、明日の行程に余裕が出るので、明後日の行程の一部を前倒しできそうだった。実は計画上の困難から終盤の幾つかの探訪が夕方開始という不味い計画だったのだが、ここで計画を前倒しできることによって、終盤にまで波及効果を及ぼすことができる。

それはこの日の計画変更のメリットだった。

早くも湧いてきた蚊に悩まされながら、ゲート横で野宿装備をバックパックに詰め替え、20分ほどで駅に向かって出発することにした。

このルートも林道としては既に廃道なのだが、岩屋観音までのトレッキングツアーで使われたりするため、時折管理車両が通行するのか路面状況はよい。

今回は2回目の通行ということもあって、前回のような距離感を感じることもなく、スムーズに岩屋観音への分岐地点に辿り着いた。

この分岐点から先へも道型は続いているが、辿ってみると砂防ダム上流側の沢に突き当たったところで藪に覆われており、その先の踏査は躊躇するような状況。今回はこの部分の踏査は目的としていなかったので、状況を確認しただけで引き返すことにした。

この林道分岐には標識があり、そこから比較的明瞭な沢道に入って行くので、大きく迷うことはない。

前回は観音浜から砂防ダムに向かっての登りだったので、途中の二股などで不明瞭な箇所があったが、今回は砂防ダムから観音浜に向かっての降りなので、基本的には地形に沿って降って行けばよいし、道型も比較的明瞭であった。

とはいえ、沢筋の道なので沢の流路によっては容易に状況が変わり得る。その点は意識しておくのが良いだろう。

途中、数本の顕著な巨木を眺めつつ沢を降ると、程なく小さな礫浜が目に飛び込んでくると同時に、小さな木橋をかけて沢を渡り、西側の斜面を登っていく道型が分岐していく。この道型を進めば小幌駅に達する。

その道型を見送って観音浜着。

ゲート発14時49分、岩屋観音道分岐着15時12分。この間1.3㎞、所要時間23分。

岩屋観音道分岐発15時13分、岩屋観音着15時28分。この間0.7㎞、所要時間15分であった。

岩屋観音を訪れるのはこれで2回目であるが、前回も今回も、他の訪問者は居なかった。

潮位が低く波が穏やかであれば、浜を取り囲む断崖沿いに水面下の岩棚が露出して、崖伝いに東西に足を延ばせるようだが、今回は比較的潮位が高くそんな余地はなかった。余地があったとしても時間的には遅く、元々、予定もしていなかったので、踏み込むことはなかっただろう。

ここから東に進んだ海岸沿いには、古い地図で樺利平と記された戸数数軒の番屋集落があったことも分かっているが、潮位が低く波が穏やかな場合、相応の装備を整えていれば海岸沿いに建物の基礎が残る集落跡地に到達することも可能なようではある。

いずれ、そういう踏査も計画してみたいものだ。

この観音浜には観音像が安置された観音堂と、参拝者や関係者が利用する倉庫を兼ねた庫裡、桟橋が設けられているが、庫裡には「善光寺」の表札がかかっている。

この前日の行程で室蘭から大岸駅まで走った際、有珠駅付近で「有珠善光寺」にお参りしたのだが、ここに記された「善光寺」は、その「有珠善光寺」を指している。そして、かつては観音を守るために1世帯がここに住み、時折、自家用の小舟で周辺との間を行き来していたのだという。

観音堂がある岩屋の入り口には木製の鳥居があるが、管理者は有珠善光寺というわけで、ここは神仏習合の地でもある。日本人らしい大らかさというか、いい加減さというか、そういうものを感じるが、観音と言えばマリア観音すら存在するのだから、日本人の深層心理にある宗教的感性は、そういうものなのかもしれないし、私はそういうものの方がしっくりとくる。

そうした歴史については、別途、文献調査記録にまとめることにするが、小幌駅の旅情駅探訪記としては欠かせない調査対象である。

岩窟に入ってみると数体の木像が机の上に置かれている他、岩棚の上にも石像が安置されていた。また、コンクリートで守られたお堂の中には本尊の観音像が安置されているようだが、これはレプリカで、本物を所蔵しているのが「有珠善光寺」という関係にあるようだ。

窟の中から眺めた観音浜は鳥居の向こうに弧を描いて穏やかに横たわっている。

海に面しているだけあって、風向きによってはここにも風浪が押し寄せるのだろうが、それでも岩窟の中や庫裡の辺りを洗うような高波になることはないのだろう。古くからの施設や構造物が現存していることがそれを物語っている。

現代人の生活環境から考えれば、この入り江での暮らしは想像を絶するものがあるが、少し時代を遡れば、それは決して特異なものではなく、日本の各地で一般的に見られた人々の暮らしだったに違いない。

かく言う私にしても、ここで暮らすということは出来そうもないが、時折訪れて、誰も居ない浜辺でひと時を過ごしたくなるし、いずれは野宿の一夜も過ごしてみたいものだ。

この日も小幌駅での駅前野宿の予定であったし、1日の行程を変更したこともあって、明日の朝に予定していた美利加浜、文太郎浜の探訪を前倒しで実施することにした分、この後、美利加浜や文太郎浜まで足を延ばす時間が必要になる。

滞在もほどほどにして小幌駅に向かうことにする。

15時46分発。18分間の滞在だった。

岩屋浜からは先程見かけた小幌道への分岐点にある小さな木橋を渡り、急斜面の山腹を九十九折で登り詰めていく。

途中、記憶にあるキレットや巨木を見ながら進むと、これも記憶通りに、樹冠越しに美利加浜が見えてきた。

この時、美利加浜の末端の断崖に窓状の空洞が開いているのが目に入った。前回美利加浜の末端を訪れた時にはそのような空洞には気が付かなかったが、もしかして、越えるのが不可能だと思っていた美利加浜の向こう側には、窓を通じて抜けられるのかもしれない。

そんなこともあり、今回の美利加浜探索では、遠目に見えた窓の調査も行うことにした。

海食崖の上の道は小刻みなアップダウンがあるものの歩きやすく、程なく視界が開けるとともに駅の施設群が見えてきて小幌駅到着。16時。岩屋浜からは1.0㎞。14分の行程だった。

オフシーズンの平日だったこともあり、明るい時間帯だったにもかかわらず、小幌駅に他の訪問者の姿はなかった。

到着直前の15時46分に東室蘭行きの下り481D普通列車が出発しており、その次は19時55分発の487D普通列車でこれが下り最終列車。15時46分発の東室蘭行きは、驚くことに下りの始発列車でもある。つまり1日2本の発着だ。実際には5時44分長万部発苫小牧行きの471D普通列車と、6時38分長万部発東室蘭行きの75D普通列車の2本も走っているが、これらは小幌駅を通過してしまう。

一方の上り列車は全て長万部行きで、始発の8時35分発の472D普通列車から6時間半を経て15時6分に478D普通列車が出発しており、次は480D普通列車で17時38分発。更に20時21分発の484Dがあってこれが最終列車。実際には更に1本後に礼文駅22時56分発の488D普通列車があるが、これは小幌駅を通過する。つまりこちらは1日4本の発着である。

こういうダイヤのため、列車での小幌駅探訪はパターンが限られており、滞在時間を長くとるなら8時35分で降り立つだろうし、短時間の滞在で済ませるなら15時6分や15時46分、17時38分の列車を組み合わせるだろう。

19時55分や20時21分となると小幌駅は既に宵闇の中。装備を持たない一般的な訪問者がこの時間まで駅に居るとは考えにくいし、夜釣りで訪れるにしても、釣り場までの移動を考えると、この列車で小幌駅にやってくるとは考えられない。あり得るとすれば、海岸で日暮れ時まで釣りをしていた人が日が暮れてからの列車で撤収していくパターンぐらいだろう。

従って、この時刻に人の姿がないとすれば、この後に人が現れる可能性も低く、今回も、誰とも出会わない小幌駅で過ごすことが出来そうだ。

ここで背負ってきたバックパックを降ろし、チェストバッグに格納したカメラのみの身軽な格好になって、付近の浜を探索しに行くのだが、その前に、明るい小幌駅構内を一通り巡ることにした。

上り線ホームに立ってみると、西の稜線の上に太陽があって、駅のある幌内谷を明るく照らし出していた。

小幌駅の探訪はこれが5回目だが、そのうち4回は駅前野宿で訪れていて、初回の1回目は車内から眺めただけだった。

過去に4回も訪れているにもかかわらず、日が差す時間帯の小幌駅ホームに降り立つのは、これが初めてであることに気が付く。駅前野宿の場合は、夕方から朝までの滞在となるパターンが多いため、日中の明るい時間帯の駅と対峙することが少ないのである。

上下方向をともにトンネルで挟まれた小幌駅は、その出自を自ずからの構造が物語っている。

静狩方には海側に幌内トンネル、山側に新辺加牛トンネルが、礼文方には海側に新礼文華山トンネル、山側に礼文華山トンネルが、それぞれ並んで口を開けている。礼文方の2つのトンネルの間には、封鎖されたもう1つのトンネルがあるが、これは単線時代に信号場として機能していた当時の駅構造を今に伝える貴重な遺構である。

室蘭本線の長万部~東室蘭間は非電化区間でもあるので、付近を行き交う列車の排気ガスがトンネルから冷気とともに噴き出してきて、その臭いが感じられる。体に良いものではないのは分かっているのだが、ディーゼル機関車の排気臭は嫌いな臭いではない。

しばらくすると坑道内から警報音が響き始めた。よく耳を澄ますと、警報音は新礼文華山トンネルから響いてきているので、間もなく、上り列車が通過していくのだということが分かる。

ダイヤを確認していなかったので、やがて来るのが特急なのか貨物列車なのかは分からなかったが、待つうちにトンネル内から押し出された圧縮空気が構内に強風となって噴き出してくるとともに、やや遅れてエンジンの排気音が聞こえてきた。その音の重厚さから貨物列車の通過を予想して安全な場所でカメラを構えて待っていると、思った通り長大編成の貨物列車が駅を通過していった。

列車が通り過ぎた後で上りホームに上がり静狩方を眺めると、排気ガスが西日を受けて幌内谷に漂う印象的な駅の姿が目に飛び込んできた。

これが人知れず繰り返されている小幌駅の日常の姿だが、信号場時代の小幌駅では、職員による通票授受などが行われ、蒸気機関車の煤煙が幌内谷に充満していたことだろう。

そんな時代の面影を微かに感じた。

貨物列車の通過を見送って一旦小幌駅を離れ、美利加浜と文太郎浜の探索に向かうことにする。16時9分発。

小幌駅から美利加浜に向かうには、かつてのキャンプ場跡地などを通過していくことになる。

このキャンプ場に関する情報は幾つかの書籍に掲載されているが、長万部町管理で施設無しとするものや豊浦町管理で診療所ありとするものなど、情報に揺らぎがある。しかし、いずれにせよ、今日、その施設跡のようなものは明確には残っていない。

ただ、古い航空写真などを調べてみると、美利加浜に向かって降る手前の小さな岬状の大地の上に2棟ほどの建物が建っていた時代があるし、海食崖の台地上に平坦地が広がっていて、かつて、その付近に小幌仙人と呼ばれた個人が庵を結んで住んでいた時代もあるので、概ねその付近にキャンプ場や何らかの施設があったのは間違いないだろう。その時期には小幌海岸に海水浴場もあったようであるが、小幌海岸が文太郎浜を指すのか、美利加浜を指すのかは情報がない。私は、浜としての広がりから美利加浜に海水浴場があったのではないか、と推測している。

これらは文献調査記録として順次まとめていきたい。

キャンプ場跡地付近を経て草付きの悪い斜面を降っていくのだが、この付近には固定ロープや梯子などが残置されている。恐らくは釣り人の手によるもので、ここに良く通う人が定期的に縄の付け替えなどを行っているようではある。

このロープや梯子の安全性も全く保障できるものではないが、さりとて、これらがなければ草付きの斜面を安全に降っていくのは難しい。

全体重をかけるのは危険ではあるものの、時折、斜面に足を取られて体を振られたりしながら降っていくと、オアラピヌイの立岩がイタドリの草むらの向こうに見えてくる。

降るほどに周りの灌木が消え失せて草付きのみになり、最後は、少し不安定な斜面をズルズルと滑り降って礫浜に降り立つ。

オアラピヌイの立岩は陸繋島のような構造になっていて、大潮の干潮時には基部の周りを取り囲むように岩棚が現れるという。

この立岩の基部に番屋が建っていた様子を示す古い写真を見つけたので、それについては、調査記録で改めてまとめることにしたいが、今日のように小幌駅が有名になる以前から、この付近にはそれなりに生活やレジャーでの人の出入りがあったということが分かる。

一見行き止まりのように見える立岩の基部に立つと美利加浜が開ける。

この周辺は礫浜が続いており、美利加浜も基本的には大小の礫が浜を構成している。幅は20mから50m程度で陸側は断崖絶壁が続いているが、この断崖絶壁を穿って室蘭本線のトンネルが続いているということもあり、断崖の基部を守るための護岸が設置されたりしている。

ただ、こうした護岸も既に浸食を受けたりして崩れかけており、断崖も絶えず崩落を繰り返しているようだ。

この日は天候も安定していたので落石の危険性も少なかったが、場合によっては小石が弾丸のように落ちてきたりもするので、出来るだけ汀線に近い側を辿りながら美利加浜を西進し窓岩の基部まで辿り着いた。この付近には古い地図では建物標記があり、沢筋に沿った杣道も海食崖の上をいく道路に通じていたようだが、現在、その痕跡は全く残っていない。

窓岩の真下付近は潮位が高いと濡れずに通過することが出来ずここで行き止まりになる。前回はそのその為に返したのだが、今回は多少潮が引いており2mほどの礫浜が現れていた。寄る波を被れば足元が濡れてしまうが、上手い具合に引く波を見計らって通過し、先ほど遠望した窓の基部に着いた。

16時29分。小幌駅からは1.1㎞の距離であった。

窓岩の窓の部分は基部からは見通せないが、向こう側からの明かりが漏れており、貫通していることは明瞭。これは、先ほど岩屋観音から小幌駅に向かう道中でも確認していたので当然ではあるが、自然の造形の不思議を感じる。

付近は崩落した窓の部分の岩盤が夥しく堆積しており、新たな落石も起こりかねないので緊張を要するが、釣り人の者によるらしい古い残置ロープなどもあるので、これらの助けも借りつつ、基本的にはクライミングの要領で岩を攀じ登り窓の中に立つことが出来た。

窓から西側には、鼠の鼻に向かって海岸が続いている。基本的には美利加浜と同じような狭い浜が続いており、見える範囲まで更に西進できそうではあったが、今回はそこまでの踏査を予定していなかったので、窓から向こうの様子を眺める程度で引き返す。

来し方、東の方の海岸は文太郎浜や岩屋観音浜などの小さな入り江を従えつつ遥かに続く断崖が一望される。

僅かに広がる砂地に足跡を残しつつオアラピヌイの立岩まで戻ってくると、山側の崖下に僅かにコンクリート塊が残っているのに気が付いた。かつてこの付近に番屋があったらしいことは既に述べたとおりだが、そういう施設があった時代に美利加浜方面との間を結ぶ簡易舗装がなされていたのかもしれない。

ここから小幌駅に戻る草付きを眺めると、ロープなしでは登降を躊躇うような悪場に見える。

潮位が低い時には、ここから海岸沿いに文太郎浜に抜けることが出来るようなので、番屋などで生活していた人々の使った「道」はそちらの方だったのではないかという気もするが、その辺りは文献を調べても記録されたものはない。

いずれにせよ、この付近の海岸は大潮の干潮時に訪れると、それなりに歩ける範囲が広がるようなので、次回は潮位も調べた上でアクセスする時期を検討し、現地調査を深めてみたいと思う。

もっとも、例え潮位が低くても風浪が高ければ通過は出来ないから、その辺は天運任せなところはある。

草付きはロープや梯子を頼りに攀じ登る。ここは長袖長ズボンに手袋など、身を守る衣類を身に付けていた方がよさそうだ。

海食崖の上に上がって安定した足場に立つとホッと一息。

ここから小幌駅までは直ぐで、16時59分には駅に帰り着いた。行きは20分。帰りは21分。復路の距離は1.0㎞と出たが、海岸沿いをまっすぐに戻った分の僅かな差異や、窓岩付近をうろついた距離の違いによる誤差である。

今回は小幌駅では休まず、そのまま文太郎浜に向かう。小幌駅17時。

幌内谷の出口にある文太郎浜までは基本1ルートであるが、ケーブルカーの交錯地点のように途中で2ルートに分岐合流している。

浜までは5分。17時5分には到着し、0.3㎞と出た。

この文太郎浜からも先ほど訪れた窓岩が顔を覗かせているのが見えた。

これまで訪れた時には窓岩の存在には全く気が付かなかったが、一度気が付いてしまえば、逆に見逃すことのない特徴ある海岸風景である。

浜の前には噴火湾が広がっており、水平線には微かに渡島駒ケ岳の特徴ある姿が横たわっているのが見えた。

目を幌内谷の上の方に向けると、谷の出口はイタドリをはじめとする草むらに覆われているが、その基部には石積み護岸が崩れかけた状態で残っている。

ここには建物が建っていたことが古い空中写真からも判明しているし、漁業従事者が定住していたという話もあるので、建物の基礎であることは間違いないが、小幌信号場開設当時の工事記録を調べたところ幌内谷の出口に当たる海岸から信号場用地までの運搬設備を仮設し、工事資材を海から陸揚げした記録が見つかった。

旧版地形図で確認すると、幌内谷の出口には信号場開設以前から建物記号が記されていたので、この石積みはその頃からあったのかもしれないが、コンクリートなども使われているところを見ると、元々あった建物用の平場を信号場開設に当たっての資材運搬基地として補強整備した後のようにも感じられる。

その辺りは文献調査記録として可能な範囲で追跡してみたい。

文太郎浜を17時7分に出発。小幌駅には17時12分着で、この間、0.2㎞。

この日の総行動距離は70.3㎞で大岸駅を5時26分に出発したので、11時間46分の行動時間であった。

小幌駅に戻ると程なくしトンネル内から警報音が聞こえてきた。今度は新辺加牛トンネルからだったので下り列車の通過。これも特急か貨物列車かは分からなかったが、接近してくる音の質感から貨物列車を予想していると、やはりその通り貨物列車が轟音とともに通過していった。

礼文華山トンネルに突入していった貨物列車はしばらくの間、小幌駅に轟音を残していたが、やがてそれも落ち着き、駅には静けさが戻ってきた。

この頃には既に稜線の向こうに日が没しており、幌内谷は陰り始めていた。

構内踏切を渡って上下のトンネルを撮影したりしているうちに、今度は新礼文華山トンネルの方から警報音が聞こえてくる。これは事前に駅の時刻表掲示で調べて確認していた列車で、17時38分発の長万部行き上り普通列車480Dである。

やがてやってきたのは新鋭のハイブリッド気動車であるH100形単行。

岩屋観音、文太郎浜、美利加浜を全て周って他に誰も居なかったのだから当然だが、この列車に乗るために駅に現れた人は居ないし、当然、この時刻になって小幌駅に降りてくる人も居なかった。

但し、停車している列車の窓越しに見える車内には、それなりの乗客の姿もあった。観光客や愛好家というよりも一般利用者のようにも見える。というのも、誰も窓の外をキョロキョロと眺めていないからだ。

運転士が下り線ホーム側に立って写真を撮影している私に気が付いていたかどうかは分からないが、車内の乗客からの視線がこちらを向くことはなく、乗降客の姿がないまま新鋭気動車は小幌駅を定刻に出発していった。

この後は19時55分発の下り東室蘭行き普通列車487Dの発着まで時間が空く。

この間、18時3分長万部着の上り特急北斗18号、18時8分長万部発の下り特急北斗17号、19時14分長万部着の上り特急北斗20号、19時22分長万部発の下り特急北斗19号が、それぞれ順に小幌駅を通過していくはずなので、野宿の支度や夕食の合間にこれらの列車の撮影を行うことにしたが、その合間を縫って貨物列車も通過していくので、頻繁にトンネル内から警報音が響いてくる。

特急の通過だと思ってカメラを構えていると貨物列車で、貨物列車だと思って野宿を支度をしていると特急が通過して行ったりするので、撮影に失敗することもあるし意外と忙しいが、いつもの野宿場所で準備を済ませ夕食を摂るひと時は、他では得られない楽しみである。

夕食を済ませたら就寝までの時間を撮影メインで過ごす。

構内を行き来して撮影したり、幌内トンネル側にある高台からの俯瞰写真を撮影したり、気の向くままに小幌駅の撮影に興じる。

18時45分を過ぎた頃には駅に明かりが灯り始め、小幌駅にも夜の帳が降りてきた。

徐々に大気が青色に染まっていくこのひと時は、駅前野宿ならではの至福の時間。

通過する列車の明かりを軌跡写真にして捉えるのが私の好みだ。

幌内トンネルの上は防護フェンスと藪との間に僅かな隙間があるが、前回張られていたようなロープや杭が設置されておらず、そのまま新辺加牛トンネル側に抜けられる状態になっていた。かつてはこの奥にも駅の施設があり、更に国道側まで通じる杣道があったようだが、その道の跡はまだ調査していないし、今回も藪が深くて調査対象にはならない。

こちらから小幌駅を見下ろすと、保線詰所の向こう側に幌内谷が切れ込んでいて、その向こうにぱっと展望が開けそうな雰囲気がある。実際、谷を降れば噴火湾に出るので、この「感じ」は的を射ている。

引き返してくると、無いと思っていた杭やロープが取り外されて斜面に打ち捨てられていたので、元通りにロープを張っておいた。

19時2分頃には上りの特急北斗20号が通過。

この列車の長万部到着は19時14分だから、ここから12分で長万部に到着するということになるが、営業距離では17.5㎞ある。単純計算で時速87.5㎞で長万部まで走っていくことになるが、徐行区間もあることを考えると、時速90㎞を超えている区間も多いのだろう。俊足を誇る特急だけある。

この北斗20号の撮影は高速シャッターで切り取ったが、その後の19時14分通過の貨物列車はスローシャッターで撮影した。フィルターを持ってきていないので、日中の明るさが残っていると露出オーバーになってスローシャッターが切れないのである。

僅かな時間差ではあるが、この一瞬で、目に見えて辺りが暗くなっていく。

貨物列車の通過と特急の通過が比較的多い上に、暗くなってからは駅の周り以外、簡単に行ける場所がないので、基本的には駅構内で位置を変えながらの撮影が続く。

この日は風向きの関係もあるのか幌内谷に排気ガスが漂っていて、常時、その臭いがしていたが、鼻をかむと黒い煤で汚れていた。

19時30分には下り特急北斗19号が通過していく。

最近の特急北斗はキハ261系が使用されているが、この車両を軌跡写真で捉えると特徴的な緑色の帯が入るので、写真を見ただけでそれと分かる。

この頃には駅はすっかり群青色の大気に包まれていて、旅情極まる感がある。

幌内トンネルの上から見下ろす小幌駅は箱庭のような美しさもあるが、この時間帯の小幌駅の姿を眺めることが出来るのも、駅前野宿ならではと言える。尤も、それは十分な準備と装備あってのことで、思い付きで野宿をするような場所ではない。特に近年はヒグマによる人身殺傷事件も頻発している北海道だけに、その対策の知識や経験も必要だろう。

夜の小幌駅の姿を知っているとすれば、鉄道マニアよりも小幌海岸に夜釣りに訪れる釣り人の方かもしれない。

この時刻になっても貨物列車の通過は頻繁だ。本州に向かって夜通し走るらしい貨物列車は、編成の長さや機関車が牽引するという特徴もあって、往時の寝台特急や夜行列車を思い出させてくれる。

貨物列車を撮影すると牽引する機関車のヘッドライトが4灯の軌跡となって流れていくのも特徴的だ。

幌内トンネルの上からだと、上りの貨物列車を撮影する場面が多くなる。このシーンは10分程度の鉄道場面だがかなり特徴的だ。

まずは新礼文華山トンネルの内部から警報音が響きだす。そして数分のタイムラグを経て、トンネルから吐き出されてくる圧縮空気が強風となって幌内谷を渡り、幌内トンネルに向かって吹き付けてくるようになる。トンネル内に溜まった排気ガスを含んでいるので、その臭いが谷に充満する。

そして谷間に接近してくる長大な列車の走行音が轟音として響き始めると、程なく構内踏切が作動して遮断機が降りるとともに警報音が鳴り響く。

更にトンネル内の轟音が大きくなってきて、遂には機関車のヘッドライトがトンネルの壁面やレールに反射して外まで漏れ出てくる。

そして轟音のピークとともに姿を現した機関車は、ヘッドライトの軌跡を残してあっという間に足元の幌内トンネルに突入していくのだが、その瞬間に警笛を鳴らしていく列車が多い。

その後、牽引されている貨物車両の通過音が長く響き渡り、最後の車輪の響きを残して車両が全て通り過ぎると、喧騒は潮が引くようにサッと治まっていく。

しばらくトンネル内部から警報音が響いているが、それも消える頃には再び静寂が訪れ、微かな排気ガスの匂いだけが、列車が通過していったことを教えてくれる。

19時55分には東室蘭行きの下り普通列車が発着する。

この列車は既に述べたようにこの日の2番列車であるが、これが最終列車でもある。

小幌駅の定点観測を行ってみたらこの列車に乗り込む利用者の数も判明するだろうが、年間通しても3桁に達することはないだろうし、この列車から降りてくる利用者は更に少ないに違いない。

この普通列車の発着の前後を挟むように、19時42分と20時1分に上りの貨物列車が小幌駅を通過していった。

20時6分には下りの貨物列車が通過。

この頃には幌内谷から見下ろした空はすっかり紺色に染まっていた。

駅の構内は複数の照明に照らし出されているので意外と明るいが、この場に1人で佇んでいるという状況を「至福」と感じるのは、それなりに特異な感性の持ち主なのかもしれない。

以前、無人駅での駅前野宿に際して夜の駅の写真を投稿したら、若い女性から「怖い!マジ無理!!」と一蹴されたことがあるが、確かに、この場所に若い女性が1人で居るという状況を想像すれば「無理」なのは当然で、そこに「旅情」など欠片もないことだろう。

実際、ある有名なテレビ番組の制作下請け会社から小幌駅の画像提供を求められたことがあるのだが、珍しく夜の小幌駅の写真が欲しいという依頼だった。残念ながら私が提供した写真は実際の番組では活用されなかったが、代わりに他の人が提供した写真が使われていて、その番組内での演出で付けられていたキャプションは「恐怖の心霊スポット」なのだった。番組自体はいわゆる「秘境駅」を取り上げたもので、小幌駅もその筆頭として取り上げられていたのだが、冒頭での演出が「恐怖の心霊スポット」という流れだった。

私は自分の提供写真がそんな用途に使われなくてよかったと感じたものだが、世間の認識はむしろそちらが一般的なのだということも実感した。

夜の構内信号から幌内信号を眺めると煤煙で坑内が霞んでいた。

この幌内信号の先に明かり区間があり、信号場時代は、そこに先頭の機関車を停車させて行き違いを可能にする、特異な構造を持っていた。

今でも幌内信号の内部には信号機があり、見る角度によってはその信号機の明かりを見通すことが出来る。複線化によって信号場としての機能は失われたが、今でも信号場時代の面影は色濃い。

20時21分には「最終列車」の484Dが到着するので、幌内トンネルの丘に登って待機することにした。

Z字状の構内配線を眺めながら何するでもなく列車の到着を待つ。

日常生活の中ではあまりこうした時間の過ごし方はしないかもしれない。漫然とSNSを眺めたりする時間はこれと似ている部分もあるが、心の落ち着きと言う点では全く異質なものだ。

草むらに佇んでいるので蚊などの刺虫が気になるが、幸い、ここでは体にまとわりついてくる気配はなかった。

待つうちに新礼文華山トンネル内の警報音が作動し始め、程なく、普通列車が4灯のLEDヘッドライトをハイビームにして小幌駅に到着した。減速しながら駅に接近してきたので、通過列車の時のように、事前に強風が吹きだしてこなかったのが特徴的だった。

列車はハイビームのままで停車しているので私のいる丘の上も照らし出されている。通常、停車中の列車はロービームや消灯していることが多いので、こちらの姿が見えていて確認の為にハイビームにしているような気もして少々落ち着かない。

それでも数枚の写真を撮影しているうちに、列車はゆっくりと動き出し、独特の警笛を幌内谷に響かせて幌内トンネルへと消えていった。

この後、20時15分に長万部駅を出発したはずの特急北斗21号が下っていくはずなのだが、予想時刻になっても通過しない。

特急は長距離を移動するので遠方での遅れが全体に影響することが多いし、北海道の特急の場合は、通年で鹿との接触による遅延が発生しやすい。この日の朝に通ってきた礼文駅では、構内に3体もの鹿の遺骸が放置されていた。

こういう時は列車の運行情報で確認したりもするが、リアルタイムな位置まで正確に把握できるわけでもないので、基本的には撮影位置で待ちぼうけを食らうことになる。

小幌駅の場合は上下どちら方向であっても、トンネルの警報音が作動してから撮影準備を初めても十分に間に合うので、一旦野宿の我が家に引き上げ、警報音が作動したタイミングで外に出て撮影を行った。

結局北斗21号は20時45分になって通過していった。

同じ頃合いに上りの特急北斗22号も小幌駅を通過していくはずなのだが、こちらもやや遅れていたらしく、油断していたこともあって撮影には失敗した。

翌朝は5時には小幌駅を出発する計画。

野宿装備の撤収もあるのでまだ暗い3時半頃には起きだして作業を始める。

私の野宿では、朝はインスタントのブラックコーヒーとパン数個で済ませるので、起きてから食事を終えて撤収作業が片付くまで、1時間もあれば十分であるが、駅前野宿の場合は22時頃まで起きていることも多いので、寝不足気味で目覚めることが少なくない。

寝袋の中でウダウダしつつ惰眠を貪るのは、野宿であっても心地よい。

とはいえ、寝過ごしてしまうわけにもいかないので、惰眠はほどほどにして起床し、予定通りの朝のルーチンを終えて4時59分にはバックパックを背負って出発することにした。

近年は無人駅の管理問題もあってトイレが撤去されてしまう事例も増えているが、小幌駅では豊浦町管理によるバイオトイレが維持管理されており、こういう公衆便所につきものの悪臭や不潔さもなく、清潔に保たれていて心地よい。

最後に幌内トンネル側の展望地点に登って小幌駅を見渡し、上り線ホームや下り線ホーム、構内踏切からの風景を写真に収めて、幌内谷を登っていく踏み跡を辿って自転車のデポ地点に戻ることにした。

この幌内川沿いの小径は小幌駅へのアクセスルートとしてはよく知られている。

前回は降り方向だったが今回は登り方向。4時59分に出発と言っても結局駅の周辺をウロウロしていたので、この沢に入って駅を後にしたのは5時16分になってからだった。

そこから谷を登って林道ゲートに到着したのが5時37分。

GPSの距離は駅構内の移動距離も含めて1.2㎞で、時間は実質21分間であった。

こうしてみると小幌駅は意外とアクセスしやすい駅で、同様に有名な尾盛駅とは比較にならないくらいだ。

とは言え、沢沿いの道は流路が変わるたびに呑まれたりするので、不変一定に維持されているわけではない。単なる踏み跡程度なので、時期によっては消失していたり不明瞭だったりするだろうし、マイナーな山の登山道と言ったレベルの道なので、足元を中心にしっかりとした装備で臨むべきではある。

自転車に辿り着いて荷物の積み替え作業を行い、ちょうど20分後の5時57分になって林道ゲートを出発。

このスタイルで「ちゃり鉄」を行う機会も増えつつあるが、大体、積み替えに掛かる所要時間は20分から30分程度で見積もることが出来るようになってきた。

この日はこの後、JR函館本線の二股駅で駅前野宿だが、直達するには距離が短い。

実際には小幌駅から黒松内町内の廃集落を幾つか巡りつつ黒松内駅に短絡し、そこから寿都鉄道の廃線跡を巡った上で、状況によって弁慶岬や本目海岸、月越峠を越えて周回し、二股ラジウム温泉まで足を延ばした後に、二股駅で駅前野宿と言う大きな迂回ルートを走る。

この「ちゃり鉄26号」実施の段階では情報はなかったものの、2025年6月中旬になって、2026年春での廃止が報道された二股駅は、結局、最初で最後の駅前野宿となってしまったが、貴重な機会に駅前野宿を行うことが出来てよかったのかもしれない。

北海道を筆頭に、全国で、旅情駅が消えていく中、「ちゃり鉄」の取り組みも愛着ある旅の舞台がどんどん失われていく喪失感に見舞われているが、コツコツと旅を続けていきたいものである。

この日は礼文華橋、小幌橋と進む道中で、噴火湾越しに渡島駒ケ岳の姿が朧げに見えていた。

あの山麓にも渡島砂原駅や渡島沼尻駅など、複数の旅情駅があって、まだ駅前野宿を果たしていない。

北海道新幹線の開業に伴って、小樽~札幌~室蘭以南の在来線は壊滅的な状況になることが予想されるが、「ちゃり鉄」の計画を繰り上げてでも、この地域を重点的に周りたいと思っている。