小和田駅:更新記録

| 公開・更新日 | 公開・更新内容 |

|---|---|

| 2024年3月14日 | 文献調査記録に情報追加(小和田駅周辺の建設工事に関する記録や、小和田駅舎の新築時期に関する登記簿情報の追加) →小和田駅の沿革 |

| 2023年9月27日 | 2022年10月、11月の探訪記の追加、コンテンツの構成変更 →2022年10月(ぶらり乗り鉄一人旅)、2022年11月(ぶらり乗り鉄一人旅) |

| 2月1日 | 2021年12月の探訪記本編完結、既存コンテンツの一部修正 →JR飯田線・小和田駅の旅情駅探訪記 |

| 1月26日 | 2021年12月の探訪記中編の追加、既存コンテンツの一部修正 →JR飯田線・小和田駅の旅情駅探訪記 |

| 2022年1月22日 | 2021年12月の探訪記前編の追加、既存コンテンツの大幅加筆修正 →JR飯田線・小和田駅の旅情駅探訪記 |

| 2021年1月28日 | コンテンツ公開 |

小和田駅:旅情駅探訪記

1998年8月(ぶらり乗り鉄一人旅)

天竜川中流域の深い峡谷はいくつものダムによって形成された湖水を湛えて静かに淀んでおり、激流で名を馳せた昔日の面影は失われたが、今も昔も交通の難所であり、谷間から登り詰めた山腹斜面に僅かな耕地を伴った小集落が点在する印象深い地域である。

この天竜川の左岸に沿ってか細い単線の鉄道路線が伸びている。

JR飯田線である。

豊橋駅から辰野駅に至る195.7kmに94の駅を抱えたこの路線は、元々は、豊川鉄道、鳳来寺鉄道、三信鐵道、伊那電気鉄道という、直結した4つの私鉄として運行されていた路線で、戦時中の1943(昭和18)年8月1日に、戦時陸運非常体制の一環として4鉄道同時に国に買収され国鉄飯田線となった経緯を持つ。

このうち、三河川合駅と天竜峡駅の間を結んでいた三信鐵道は天竜川が刻んだ峡谷の核心部を行く山深い路線で、左岸の岩壁にへばりつくようにして敷設された沿線はトンネルや橋梁が連続する険路である。

この元三信鐵道の区間に静岡県・長野県・愛知県の三県境界があり、静岡県部分の僅かな斜面に周囲から隔絶した小駅がある。

小和田駅である。

1998年8月、この山中の寂寞境に一人降り立ち、駅前野宿の夜を過ごした。

日が暮れた後の小和田駅に乗降客の姿はなく、出発していく普通列車を見送ると、一人取り残された寂寥感に包まれる。

1998年当時、小和田駅は相対式2面2線の交換可能駅で、駅舎の反対側にある上り線ホームには構内通路を渡ってアクセスする構造だった。

上り線ホーム側から照明に照らされる小和田駅舎を眺める。

佐久間ダムの湖水を挟んだ対岸には県道が通っており、まれに、車やバイクの走行音が聞こえるが、明かりが灯る駅構内から離れれば、夜の帳に包まれた暗闇だけが広がっていた。

周辺の散策は翌朝にすることにして、駅構内をブラブラする。山と湖水に囲まれた小和田駅は、終電が出発した後、嵐気に包み込まれていた。駅前には集落は勿論、民家も存在せず、峡谷の深い闇の中に、そこだけが明かりに灯され浮かび上がっていた

この時刻に小和田駅に一人下ろされることになったとすれば、その雰囲気に圧倒され不安になる人も大勢居るに違いないが、周辺に広がる奥深い山林の闇の中を彷徨いながら、この駅の明かりを見つけたとすれば、ほっと安心することになろう。

現代に生きる私たちは、人為的な明かりが一切ない自然の闇からは、随分と遠ざかった生活をしているが、野宿の一人旅の中では、人里離れた山の中で、一人、テントを張って寝ることも少なくない。そういう経験の中で小和田駅の夜を迎えるとすれば、決して不安を招く不気味な廃墟ではなく、どこかホッとするものを感じさせる、落ち着いた空間だという風に感じるのではないだろうか。

それはとりもなおさず、ここに、明かりが灯り、それ故に、人を感じるからだと思う。

訪れる者も居ない駅舎を照らし続ける灯りは、一人旅の孤独感を掻き立てるが、かつて、この駅の周辺で営まれた人々の暮らしを偲ぶひと時は、郷愁を呼び起こすものであり、どこか、温かみも感じさせる。

尤も、そういう感覚を抱くのは、事前の準備と計画、経験あってのことかも知れない。

この日は、終電を見送った後、駅前の僅かな平地に張ったテントに潜り込み、旅情駅とともに眠りについた。喧騒に眠りを妨げられることもない、静かな夜だった。

翌朝、駅周辺の山々は、その頂きに霧をまとって姿を隠していた。駅の周辺には、昨夜来の嵐気が漂っており、テントの内壁は夜露で濡れている。その濡れたテントから這い出して朝食を済ませ、手早く片づけを済ませる。いつもと変わらぬ駅前野宿の朝のひと時。

荷物の整理が終わった後、駅周辺のトレッキングに出掛けることにした。

かつての集落跡は佐久間ダムの湖底に沈んでしまっているが、僅かに製茶工場の跡などが駅の下の斜面に残っている。

そこから、最寄りの塩沢集落まで通じる道を進んでいくと、途中で湖岸沿いの道が分岐する。

そのまま道なりに進んでいくと、高瀬橋が見えてきた。

高瀬橋は、主塔の銘板によると1957年(昭和32年)1月竣工。かつては、この橋を渡って、中井侍駅に通じる道が続いていた。佐久間ダムの竣工は1956年であるから、この吊橋はダムの竣工後に架橋されたことになる。

元々、天竜川沿いにあった小径は佐久間ダムの竣工と共に湖底に沈んでおり、現在の高瀬橋はその代替に設けられた道が河内川を渡る地点に架橋されたのだが、三輪自動車が通行できるくらいの幅員と構造を持った道は、架橋当時、小和田駅と中井侍駅との間を車両で往来する需要があったということを静かに物語る。それは、旧道時代から龍東線と呼ばれ、天竜川に沿った交易の道として、この地域にとって欠かせない道であった。

なお、「龍東線」呼ばれる道路は、現在は、県道満島飯田線のことを指しているが、この旅情駅探訪記の中では、かつて天竜川左岸(東側)の河畔にあった旧道を指す通称として用いられた、この呼び方を用いることにする。

今も、対岸には道の跡が残っているが、吊橋は崩壊しており、もはや渡る術はない。1998年の訪問当時、既に、崩壊が進んでおり、腐食した踏み板を3分の1ほど渡った地点で写真を撮影し、対岸には渡らずに引き返した。この対岸の道の探索は実に20年余りの時を隔てた2021年12月に行ったが、その記録については中井侍駅の旅情駅探訪記に記載したのでそちらもご覧いただきたい。

フィルムカメラで写真を撮影していた当時、小和田駅周辺の写真はあまり多くは撮影していなかった。劣化したフィルムをスキャンして修復した写真が数枚残っただけだが、小和田駅周辺のかつての姿を記録した貴重な写真となったと思う。

この日は、吊橋から駅に戻り、飯田線の下り列車に乗って駅を後にした。

次に駅を訪れる時も、駅前野宿の一夜を過ごしたい。

そう思わせる、山の旅情駅であった。

2001年11月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2001年11月には小和田駅を再訪した。

学生時代最後の野宿旅の道中で飯田線を訪問し、小和田駅の他、為栗駅や金野駅で野宿をしながら、田本駅、中井侍駅など、沿線に数多く存在する旅情駅を訪れたのだ。

この日は、湯谷温泉駅や相月駅などで途中下車しながら、前回同様、日が暮れた後で、小和田駅に降り立った。乗客の中には、駅に降りた私を珍しそうに眺める人も居たが、車掌は慣れているのか、特に興味も示さず、そのまま、出発していった。

3年ぶりに降り立った小和田駅は、晩秋の夜の冷え込みに包まれていた。駅の雰囲気は3年前と変わらない。訪れる者も居ない寂寞境を照らし続ける明かりが、孤独な旅人を静かに迎えてくれた。

ここで、小和田駅の歴史を簡単に振り返ることにする。当初、この本編に詳細な文献調査記録も合わせて記述していたが、本編が肥大化して長くなり過ぎるきらいがあったので、文献調査記録は調査記録編に別に章立てすることにして全体を改訂した。

さて「停車場変遷大事典(石野哲・JTB・1998年)」によると、駅の開業は1936年12月30日。旧三信鐵道時代の事だ。隣接する大嵐駅の開業が1936年12月29日のことであるから、この2駅は双子の兄弟のような関係にある。その後、1937年8月20日に小和田~大嵐間が開通したことにより三信鐵道の全区間が開通したのだが、この区間が開通したことにより、現在のJR飯田線にあたる豊橋~辰野間の全区間が開通した。

飯田線そのものの歴史に関してはここでは深入りしないが、豊橋から豊川鉄道、鳳来寺鉄道、三信鐵道、伊那電気鉄道の4つの連続する私鉄を経て辰野に達していた鉄道路線は、既に述べたように、全通から約6年後の1943年8月1日、4鉄道同時に国によって買収され国有化されている。

駅名の由来は「国鉄全駅ルーツ大辞典(村石利夫・竹書房・1978年)」によれば、「わだはわたで水たまりの肥沃地のこと。小規模の水田を開墾した集落地名」とある。この記載が、固有名詞としての小和田集落の由来に根差したものなのか、「わだ」という地名一般に関するものなのかは特に記載はない。いずれにせよ、駅名自体は集落名に由来しているもので、必要なのは、その集落名の由来を探ることなのだが、今のところ、入手できた書籍や資料で、それを明示したものはない。

これらについては、今後、継続して文献調査を進めていきたい。

さて、小和田駅は、2008年1月27日に交換設備の利用を廃止し棒線駅となった。その後、上り線側の線路も剥がされている。しかし、2001年の訪問時には、まだ、交換設備も現役で残っていた。

当時、小和田駅が駅として残されていたのは、駅から15分ほど離れたダム湖畔に住む夫婦1世帯や徒歩1時間の塩沢集落の住民の生活のためだった。

車道も通じない当地にあって、郵便局の職員は飯田線を利用して郵便物の配達を行っていたと言うが、飯田線の国有化に関する「鉄道省告示第204号」では、小和田駅は「集荷配達ノ取扱ノミヲ爲サザル停車場」と位置付けられていたことは特筆に値するだろう。

そんな来歴のある小和田駅ではあるが、近隣世帯のご夫婦は既にこの地を去っており、2022年現在、駅周辺に定住者は居らず、最寄り集落である塩沢地区の住民が小和田駅を日常生活で使うこともない。

駅自体が無人化されたのは、1984年2月のことであった。

そんな無人境にも、飯田線の普通列車は律儀に停車していた。

駅としての本来の役割を失った小和田駅ではあるが、近年のブームに乗って、住民の利用が無くなった現在でも駅としては存続している。開業当初からの木造駅舎も健在で、そのことは素直に喜びたいし、維持管理されている人々に感謝したい。

しかし、古い木造駅舎の維持管理に支障が生じれば、全国各地の木造駅舎と同様、簡素な小屋に置き換えられてしまう可能性も高いし、駅そのものが廃止される可能性もゼロではない。

当時既に、こうした駅にもブームの兆しがあったが、ブームはいずれ冷めていく傾向にあるし、マナー問題を引き起こすこともある。

この地に暮らした人々の思いを汚すことなく、末永く、小和田駅が存続していくことを願いたい。そんなことを思いつつ、前回と同じように野宿の眠りに就いたのだった。

翌朝は、出発までの時間を利用して高瀬橋を再訪するとともに、徒歩1時間程度の塩沢集落まで往復してみることにした。

駅前はすぐに斜面となっており、ダム湖畔までの僅かな空間に、かつての製茶工場の跡など、数棟の廃墟が残っている。

また、1993年の天皇皇后両陛下のご成婚時に、話題にあやかって建築された東屋も残っている。

ダム湖畔に降りて上流に向かって歩いていくと、当時はまだこの地で暮らしておられたご夫婦の住宅の手前で、塩沢道と高瀬橋に続く龍東線との分岐に出る。

そのまま高瀬橋に進んでみたが、この3年余りの間にすっかり踏み板が崩落しており、もはや、橋の上に出られる状況ではなかった。風雨にさらされる中央付近ではなく、末端部分がきれいに落ちていたので、事故防止のため人為的に落としたものかもしれない。

高瀬橋から引き返して、塩沢集落への山道を進む。

この道は登山道といった趣であるが、途中、沢を渡るところには吊橋がかかり、桟道部分は鉄製の踏み板が敷かれている。長らくこの沢の名前や吊橋の名前が分からなかったが、文献調査の結果、この沢は不動沢と言い、吊橋は不動沢吊橋という名称であることが分かった。それらについては、調査記録で触れることにしよう。

ところどころ荒れた部分もあり、現代人的な感覚では毎日の通勤通学などで生活利用するには無理があるが、廃道ではなく一定の手入れは行われているようだった。

40分程度歩いて、車道のガードレールの隙間から塩沢集落に躍り出る。車道は林道天竜川線である。

車道側に小和田駅を記した案内標識があったという記憶はないが、手製の看板を見落としていただけかもしれない。

塩沢集落は最盛期には17戸を数えたらしい。文献調査では15戸という数字も見つかった。集落の小学生は、鉄道開通以前は山を越えて門谷にある分校に通い、鉄道開通後はこの山道を通って小和田駅から通学していたと言う。

今、それが出来る子供も親も居ないということは現実が示している。

私が訪問した当時、この集落にどの程度の住民が居たのかは分からないが、バックパックを背負って林道を歩いていると軽トラの男性に呼び止められた。

厳しい口調で「どこから来たのか?」と問われたのだが、「小和田駅から」と答えると表情が和らいだ。どうも、近所で民家の侵入盗が発生したらしく見回りをしていたらしい。一瞬戸惑ったものの、よく考えてみれば、侵入盗にとっては容易な仕事場ということになるのかもしれない。

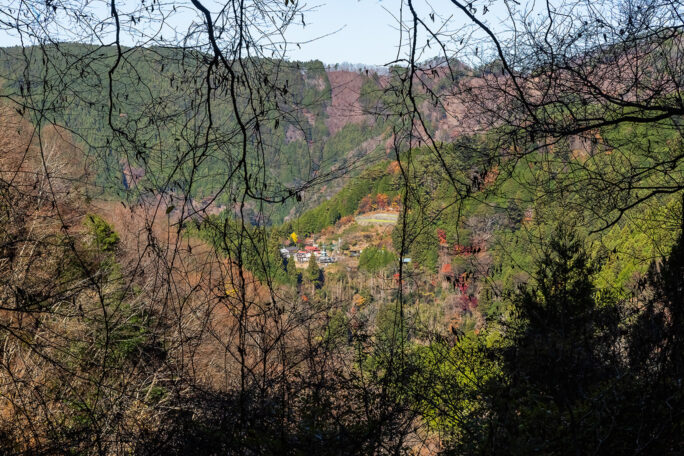

塩沢集落は急斜面に石垣を築いて僅かな平地を作り、そこに茶畑や民家が点在していた。

高い位置から視界がひらけると、眼下遠くには湖水となった天竜川が横たわり、その対岸には南信の深い山並みが続いていた。

よく目を凝らすと、湖水の畔に崩れかけた高瀬橋の姿も見える。

出発列車の時間を計算して塩沢集落を後にする。

車道の上と下の両方に民家があったはずだが、下方の民家には立ち寄らなかった。当時、住民が居たのかどうかは分からないが、2022年現在、下方の家屋は全て無人となっている。

塩沢から山道を下って河畔の道に戻り、ご夫妻宅を通り過ぎる。

お話を伺いたい気もしたが、お手間を掛けるのも申し訳なく、そのまま、駅に戻る。

2時間程度の散策を終えて駅に戻ると、山の陰になる小和田駅には、まだ、日が差していなかった。早朝の嵐気が残る駅のホームで一夜の余韻に浸る。

写真に残していた当時の駅名標を眺めると静岡県磐田郡水窪町所在となっているが、その後の市町村合併によって、2023年8月現在では静岡県浜松市天竜区水窪町となっている。

静岡県と言えば、南アルプスの稜線が静岡市になっているなど、市制区域の広さが際立つのだが、この小和田駅が浜松市域に含まれるようになったのかと驚かされる。

下り線ホーム側にある三県境の存在を示した木製看板を撮影している内に、豊橋方のトンネルに轟音が響き出した。

消えゆく山間部の集落で営まれた人々の暮らしを、物言わず伝える小和田駅でのひと時。

誰にも出会うことなく過ごしたこの駅での思い出を胸に、下りホームに到着した普通列車で駅を後にした。

2021年12月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2021年12月。小和田駅を再訪することが出来た。

前回の訪問から、実に、20年余り。

「ちゃり鉄」という旅に取り組み始めて5年程が経過しているが、この小和田駅を含めた飯田線沿線の第三訪は、自転車のメンテナンスや予算・日程の都合で、「ちゃり鉄」の旅ではなく、久々の「乗り鉄」の旅となった。

その分、駅周辺での機動性には欠ける旅となったものの、元々、飯田線の旧三信鐵道区間は、ツーリング装備を満載した自転車でたどり着くのが困難な立地の駅が多く、「乗り鉄」の旅と徒歩やトレイルランニングを交えた旅の方が適している面もある。尤も、「乗り鉄」の旅となると、駅周辺の探索にかける時間が列車ダイヤに支配されることになるのだが、この旅では、多くの駅でかつてない長時間の途中下車を行いつつ、飯田線沿線を中心にじっくりと旅することとした。

この旅情駅探訪記では、20年ぶりに訪れた小和田駅の記録をまとめることにする。

なお、当初、本編に文献調査記録や現地調査記録を含めて記述していたが、本編が肥大しすぎたので調査記録に関しては、別途、調査記録にまとめ直すことにした。それらについては、調査の進捗に合わせて随時更新していくことにする。

313系の普通列車(554M)で小和田駅に降り立つ。この冬、日本海側は大雪が続いており、JRも運休路線が多かったが、飯田線はその影響を受けてはおらず、雪が舞っていたものの定刻運転していた。私が乗車した列車も、定刻の16時1分に小和田駅を出発していく。

この日の行程は、駅前野宿地の柿平駅を501Mで7時11分発、大嵐駅8時7分着。夏焼集落を訪れて1504Mで10時16分発、相月駅10時33分着。相月集落を散歩して、511Mで10時51分発。中井侍駅11時22分着。旧龍東線を辿って高瀬橋まで往復した後、中井侍集落を探訪し、554Mで15時56分発、小和田駅16時着というものだった。小和田駅で駅前野宿を行い、出発は、翌日の511Mで11時17分を予定している。冬の夕方に小和田駅に到着するため、塩沢集落を訪れるのは翌日の午前中に行うこととして、各駅での探訪時間も十分に確保した。

511Mでは11時17分発で一旦小和田駅を通り過ぎる。その際、ホームには10名ほど乗客の姿があり、数名の下車客もあった。ブームだけに、20年前とは比べ物にならない乗降客数だったのだが、夕刻までに全員が駅から立ち去ったようで、到着した列車に乗り込む人は居らず、降り立ったのも私一人だった。人が多くて騒がしい小和田駅を予想していたが、幸い、静かな小和田駅と再会することが出来た。

効率よく途中下車することを目的としていた以前の旅では、途中下車駅での滞在時間は1時間程度とすることが多かったのだが、「ちゃり鉄」の旅を始める辺りから途中下車に対する考え方も変わり、駅周辺をじっくりと周りたいと感じるようになった。

結果として、この日の旅では、大嵐、相月、中井侍の3駅周辺の探訪しか行っていない。相月駅の探訪時間は十分ではなかったものの、大嵐駅と中井侍駅では、ランニングを交えつつ、比較的遠くまで足を延ばすことが出来た。

訪れることが出来た駅は少なくなったが、こういう旅もいい。

効率性に追われる日常生活から脱却した旅の道中で、自らを必要以上に効率性に縛りつける必要はない。

さて、この20年の間に飯田線でも車両の入換が進んでおり、普通列車は213系や313系に置き換えられていた。かつての115系や119系は2010年代前半で引退しており、車両風景は異なったものとなっている。

駅構内も既述の通り棒線化されており、側線は保線作業用に残っているものの、山側に存在した上り線は撤去されバラストが盛られていた。

駅名標は前後駅名共に変わってはいないが、自治体名は、水窪町から浜松市天竜区と変わっており、平成の大合併の余波をここでも感じる。

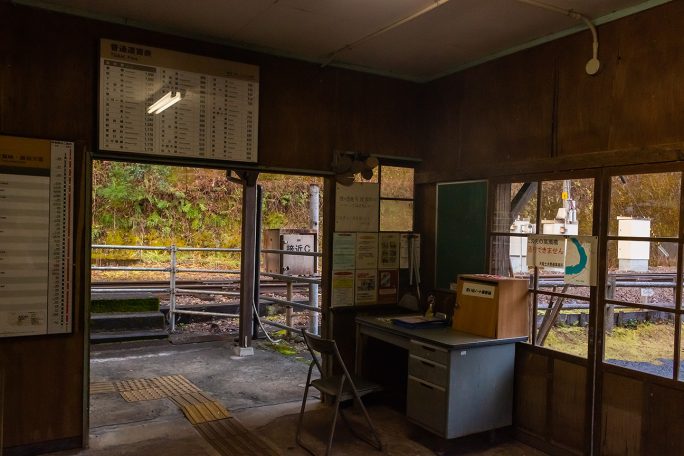

開業以来の木造駅舎は健在だった。

棒線駅化されている事実からも分かるように、駅構造の縮小による管理コストの削減という至上命題は、この駅舎に対しても強い圧力をかけているはずで、安全性の問題などが生じれば、間違いなく駅舎は解体され、味気ない待合所、小屋に置き換えられてしまうのであろう。ブームを理由に、現在の駅舎の構造を踏まえた好ましい木造駅舎に建替えられるということはないはずだ。

しかし、そういう側面はともかくとして、現状では人の手によって維持管理がなされている。新建材を用いることのない木製の窓枠などを見ていると、居心地の良い郷愁感が湧いてくるのだが、それは、この建物が維持管理され、現に利用されているからでもある。

同じような建物でも、利用者が居なくなって遺棄され廃屋と化した後、同じような居心地の良さは感じられない。現代社会においては人間関係が人を悩ませることも多いが、本来、人は人を感じることで安らぎを覚え、人を感じないことで不安を抱く、そういう生き物なのだろう。

駅舎内の待合室はホーム側が開放構造になっているため、夏は虫が入り込むし、それ以外の季節は冷気が侵入する。雨風凌げるとは言え、四季を通じて快適な環境だとは言えないのだが、気密性の低いこの木造駅舎は、小和田駅周辺に存在した集落の民家の生活を今に伝える貴重な建物でもある。

駅務室側はカーテンで閉ざされていて中の様子を伺うことはできないが、今でも保線作業の拠点として使われることはあるようで、入り口の施錠は新しいものに置き換えられていた。

駅前には原付の廃車体が遺棄されている。朽ち果てたその車体は、駅舎と共に、小和田駅創業当時からの歴史を伝えるかのようにも思われる。

しかし、この廃車体は、前回の訪問時には、ここには存在しなかった。

そう思って駅前を眺めてみると、トイレや自販機も撤去され、狭い通路状になっていた部分が見通しの良い広場になっていた。

駅前の整備は臨時列車が走るようになってからのことだと思われるが、原付の廃車体は周辺の山林に遺棄されていたものを、誰かが意図的にここに移動させたのだと思う。

すっきりとした駅前から、改めて小和田駅の姿を眺めてみる。

昭和前期までに竣工した木造駅舎は老朽化を理由に次々と取り壊され、無人駅の場合は味気ない小屋に置き換わってしまう事例も多いが、小和田駅の佇まいは変わらぬままであった。

10分程間を置いて天竜峡行きの527M普通列車が到着する。私が乗ってきた554Mと隣の大嵐駅で行違ってきた列車である。

ホームの端から写真を撮影していると、まだ日差しの残る時間帯だったからか、この列車からは手ぶらの男性一人と、ハイキング姿のカップル一組が降り立つのが見えた。

下車客はホームに残ることなく直ぐに駅舎の方に消え、普通列車はしばしの停車の後、出発していった。車内には各車両に10名前後の乗客の姿があったが、大半は旅行客のようであった。

しばしの喧騒が過ぎ去ると、小和田駅には静寂が戻ってくる。

ホームから眺めると西南西側には第四大輪隧道が坑口を開き、その右手に見える山並みは、かつて天竜川の対岸にあった佐太集落跡の後背山地である。文献調査記録にまとめたのだが、この隧道の名前は、かつて、佐太集落の対岸にあった大輪集落に由来する。大輪の地名は地形図上からも消えているが、こうして、飯田線のトンネル名称としてその痕跡を残しているのである。

東北東側には吹雪澤橋梁を挟んで長尾隧道の坑口が見える。その奥には、塩沢集落方面から天竜川に落ち込む尾根の稜線が、夕日を受けて輝いている。そこは県境の尾根であった。

ぶらぶら歩きながら駅舎の方に戻ると、一段高くなったホームから側線と貨物ホームの跡を見下ろすことが出来る。建設工事中は、ここから、工事車両が資材を積んで、中井侍駅の方に向かっていたのだろうか。

三信鐵道の建設工事の概略をまとめた「三信鐵道建設概要(三信鐵道・1937年)(以下、「建設概要」と略記)」には、「停車場表」という一覧があり、それを見ると、小和田駅は、「停留場」より格上の「停車場」で、本屋、便所、乗降場附属上屋、貨物積卸場とその上屋、ポイント小屋を備えた、三信鐵道沿線では規模の大きな駅であった。相対式2面2線の駅構造も開業当時からで、「諸建物表」によれば、31坪弱の社宅もあったとある。

往時の賑わいが偲ばれるが、惜しむらくは、この駅の開業当時の構内写真が見つからないことである。

駅舎に戻ったが、先ほどの3名は散策に出掛けたらしく姿は無かった。

私も、散策がてら、小和田池之神社まで往復することにした。時間的な余裕がないため本格的な探索は明日の予定ではあるが、その下見も意図していたのである。

駅前の坂道を下るとカップルが東屋の中に居た。もう一人の男性の姿は見えない。

彼らが下車した後、駅の下から大きな話し声が聞こえてきたので、3人連れなのかと思っていたのだが、どうも違ったようだ。

坂を下ったところには、向かって左側に製茶工場の跡があり、向かって右側にはその母屋らしき住居の跡がある。そして、その母屋の玄関先を進む苔生した小道が、塩沢集落や高瀬橋に続く小径の入り口である。

この道の探索は明日。

日没間近い今日は、製茶工場の跡を眺めて、一先ず、小和田池之神社に向かうことにする。

工場と母屋は、概ね同時期に建てられ、放棄されたと思われるのだが、工場の方がより簡素な造りだったようで損壊の具合が大きい。壁面は至る所で剥がれ落ち、柱も腐食し、数年のうちには、倒壊するものと思われる。

建物内部には製茶に使ったらしい様々な機械が残っているが、この地を離れる時に、こうした機械が放置されたのは何故なのだろうか。

工場建物の裏側に回り込むと、こちら側では既に一部倒壊が始まっていた。

先に述べたように、昭和31年の佐久間ダムの竣工と湛水を契機として、昭和30年代後半から集落の衰退が始まったとすれば、既に、半世紀以上の年月が流れたことになる。

苔生した石垣と崩れかけた木造建築物は、静かに、その時の流れを刻んでいた。

製茶工場の裏手には沢筋があり、それを渡ると、杣道といった雰囲気で、小径が林の奥へと続いている。沢筋に橋はなく道は一旦途切れるが、この沢筋で道を見失いその先に進めなくなるようなら、素直に止めておくのがよい。

沢向こうの道は概ね地形図の通りで等高線に沿って続いており、所々で堆積物に覆われてはいるものの、歩くのに不便はない。但し、訪れた時の条件によっては、道が荒れていることもあるだろう。

針葉樹と広葉樹が混じる林は林床も開けており、樹木も若いものが多かった。

高瀬橋が越えていた河内川の上流には、かつて、徳久保と呼ばれる炭焼き集落があり、昭和30年代までは僅か1戸ながら定住者も居た。小和田周辺での炭焼きの記録は見つかっていないが、小和田駅から搬出される貨物としては、薪炭が相当な量に上ったという。周辺集落の貴重な収入源として、薪炭の生産があったものと思われる。

この辺りの若い林は、小和田集落の住民の生活のために薪炭林として利用された後の、二次林なのであろう。

かつては天竜川からそれなりの高距を維持しながら続いていたであろう小径も、佐久間ダムの湛水によって、水面を間近に眺めながらの道となっている。

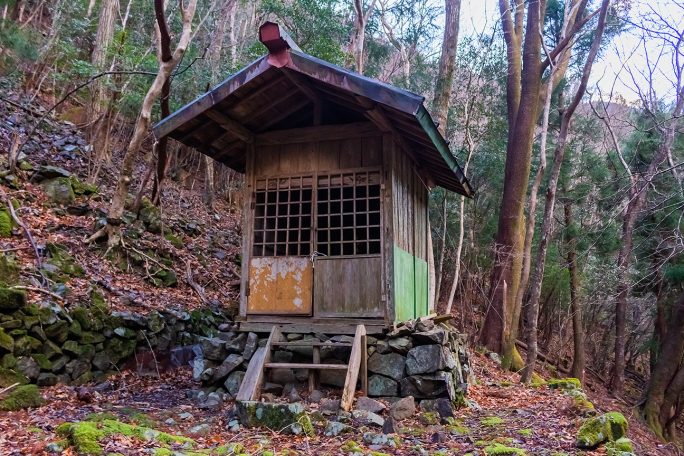

やがて、奥に石垣と建物が見えてきて、小和田池之神社に到着した。

距離にして300m程度。時間にして5分程度の行程だった。

小和田池之神社の縁起については、信頼できる文献が無く詳細は分からない。ネット上には、ダム湛水による小和田集落の水没に伴って、この地に移設されたという話しがあるが、出典の記載がなく詳細が分からない。

また、かつてはこの辺りに小和田池があったのかもしれないが、小和田池に関する記載も見つからない。

ただ、積まれた石垣の様子は、先ほど見てきた小和田駅前の製茶工場裏の石垣と同じぐらいの経年変化を経ているように見える。とすれば、少なくとも小和田駅開業後に設置されたということになるから、旧神社が水没するということになった段階でここに移転されたという説も一理ある。

それを裏付ける僅かな資料として「水没補償実態調査(農林省大臣官房総合開発課 編・農林協会・1955年)(以下「水没補償」と略記)」に貴重な記述があったので、この記述を引用して探訪記を更新しておきたい。詳細は文献調査に記述する。

この「水没補償」には、佐久間ダム建設によって水没する公共施設が関係町村ごとにまとめられており、水窪町に関しては、「夏焼部落神祠(部落有・一棟)」、「小和田部落諏訪神社(部落有・建坪8.51坪)」の記載がある。

2021年12月に実施した大嵐駅周辺の探訪の際、夏焼集落の最上部に鎮座する諏訪神社をお参りしたが、小和田集落の水没地域にも諏訪神社があったのは偶然ではなかろう。何故なら、天竜川は遠く諏訪湖に源を発しており、小和田集落も夏焼集落も、その天竜川の水運の恵みを受けた集落だからだ。その集落の住民が、恵みをもたらす天竜川の源にある諏訪湖を崇め、諏訪神社を祀るのは極めて自然な事である。

現在の小和田池之神社の名称の由来は分からないものの、元々、小和田集落にあった諏訪神社が佐久間ダムによる水没補償を受けて移転したものとみて間違いない。

そんな詮索はともかくとして。

かつての日本では、人が住むところ、どんな僻地であっても神社が祀られていたように思う。否、むしろ、そういった僻地にこそ、神社が祀られたというべきかもしれない。夢見が丘といったような名前の新興住宅地に神社が祀られることはないのとは対照的だ。

人煙稀な自然の只中で生活する時、人は、その心の拠り所として神を祀る社を設け、生活の安堵を祈願し感謝を捧げたのだと思う。それは教義や宗派に彩られた宗教ではなく、人の素朴な信仰だったのだろう。

そう思うと、この小和田に生きた人々の故郷を思う気持ちを感じずには居られなかった。

境内を辞して河畔に下りてみる。

もはや河畔とは言い難いダム湖の水面には、上流からの堆積物が顔を覗かせていた。そこに、激流で名を馳せた天竜川の面影はなく、かつての集落跡は、水没しただけではなく、厚い堆積物に覆われて埋没してしまっている。

天竜川水系のダムはいずれも土砂堆積が著しく、排砂が課題となっているが、それは、自然を人為的に制御することの難しさを思い知らせるとともに、制御できると考えることの思い上がりを暗に示しているようにも感じる。

しかし、よくよく考えてみれば、鉄道の開通自体が、天竜川における水運に打撃を与え、橋梁や隧道によって自然を作り変える営みであった。更に遡れば、中馬による交易が主体だった伊那谷において水運が導入され始めた当初、水運もまた旧来の交易手段に打撃を与える存在として排斥されたし、水運のための川普請は多かれ少なかれ自然を改変する行為であった。

昔の人の営みは自然に溶け込み、現代の人の営みは自然を破壊するものだという主張もよく目にするが、自然というものは人に破壊されるほど柔なものではない。私たちの時間スケールを超越したところで、自ら然るべく移り変わるものではないか。恐らく、人の世の移り変わりなどは、対比して見るまでもなく自然の手の内にあるのだろう。

見上げれば、石垣の上に神の社が佇んでいた。小和田の守り神は、今も、ここに眠る人々を見守っているのかもしれない。

上流の山手を見上げると、稜線は白く雪化粧をしていた。その雪化粧が、夕日に照らされて赤く色づいている。日が沈むにつれて稜線の輝きは狭まっていき、谷間には夜の気配が降りてくる。

そろそろ、駅に戻ることにしよう。

翌日は、この先を回り込んで、門谷への道を探索する予定だったので、少しだけ、神社の先を見に行ってみたが、ピンクテープが続いてはいるものの、ここまでのような明瞭な踏み跡は見えなくなっていた。

それを見届けて来た道を戻る。戻りも5分程の道のりだった。

駅に戻る前に母屋側の探索をすることにした。

母屋の建物は2階建てで屋敷といった佇まい。個人世帯の住居というよりも、工場で働く人々の宿舎も兼ねる、そんな建物だったようにも思える。現地で抱いたこの感想については、この後で、触れることにしよう。

手入れをすれば、まだ、何とか居住できそうにも見えたが、柱や床板の腐食が進んでいて、もう、住むことはできないのかもしれない。

1階部分には川手に向かって突き出した一画があり、そこは、風呂場になっていた。ここも個人の家の風呂にしては立派な造りだった。

内部の写真は撮影していないが、炊事場の土間には複数の竈も設えてあった。

そして、この建物の下手には、ミゼットの廃車体が横になっていた。

「車ではいけない駅」という肩書が付けられる小和田駅だが、かつては駅まで続く車道があり、小和田集落と門谷本村との間を結んでいた。高瀬橋方面の龍東線もオート三輪や馬車なら走れる規格の道だった。そんな時代にはオート三輪が小和田集落を颯爽と行き交っていたのだろう。

駅下のミゼットはいつ頃からここに横たわり、眠っているのかは分からないが、その車体を取り囲むようにして育つ樹木は、この車体がここに停め置かれた当時は、まだまだ幼木だったに違いない。

見上げると、母屋の立派な姿が見える。

夏の夕暮れ時、風呂上りに浴衣をまとい、二階の窓から夕涼みをした住民の姿が目に浮かぶようだった。

ところで、私はここまで、製茶工場と母屋という形で、小和田駅の下に存在する二棟の建物について述べてきた。実際、製茶工場に関しては、小和田駅の開業後に水窪在住の小沢磯平さんがここに製茶工場を開き、周辺集落から集まった茶葉を加工していたという。

詳しくは文献調査記録で述べるが、既に消滅した徳久保集落で昭和30年代まで定住生活を送っていた平沢義一さんの話として、「塩は水窪で買った。昭和八年頃からは小和田駅の小沢商店で買った」という逸話が、 「伊那 通巻864号(伊那史学会編・伊那史学会・2000年)」所収の「峠道で継なぐ駅の旅(十六)~小和田駅から水窪駅 ブナ峠(一)(久保田賀津男)(以下、「峠道の駅旅(16)」と略記)」 の中に掲載されている。

製茶工場跡にレジの残骸がある点を見ると、小沢さんの製茶工場は工場だけでなく小沢商店も併設していたのではなかろうか。レジのある駅側が商店で機械が散乱している川側が工場だったのだろう。店舗兼工場といった建物の中で、茶葉を加工しながら雑貨を商っていた様子が、何となく想像される。

この「昭和八年」の記載については注意を要する。

既に述べたように、小和田駅の開業は1936年12月30日のことで、それは昭和11年だからだ。

正式に開業する3年も前に小和田駅が存在していたことになるのだが、この件に関する信頼できる資料は今のところ見つかって居ない。駅舎の財産管理票にそう記載されているとの情報もあるが、JR東海に問い合わせたところ「分からない」との回答だった。NHKアーカイブスにもその旨の記載があったのでNHKに問い合わせてみたが、こちらからは返信が無かった。

現在のところ、確実な情報は手に入っていないのだが、これについては文献調査にまとめつつ、継続して調査していきたい。

2024年3月1日現在、このように記事を書いていたのだが、3月12日になってちゃり鉄.JPのXアカウントを通して、読者の方から「建物登記」に関する貴重な情報をご提供いただいたため、3月14日付でコンテンツを更新した。

詳細は文献調査記録で述べるが、登記簿上、昭和8年8月に新築されたという記録が残されているのである。興味ある読者は、是非、上記の文献調査記録をお読みいただきたい。

ここまでは製茶工場について、文献の記述を引用しながら、それが史実らしいということを述べてきたが、母屋と表現した方の建物については本当に母屋だったという資料に基づくものではない。

古い時代の私鉄の歴史とあって資料も見つからず、事実そのものには辿り着けていなかったのだが、2022年に実施した飯田市立図書館での文献調査や「建設概要」の諸表の分析によって、ここが「母屋」ではなく元々は三信鐵道の「社宅」だったことが判明したので、この部分についてまとめ直すことにする。詳細は文献調査記録で述べたい。

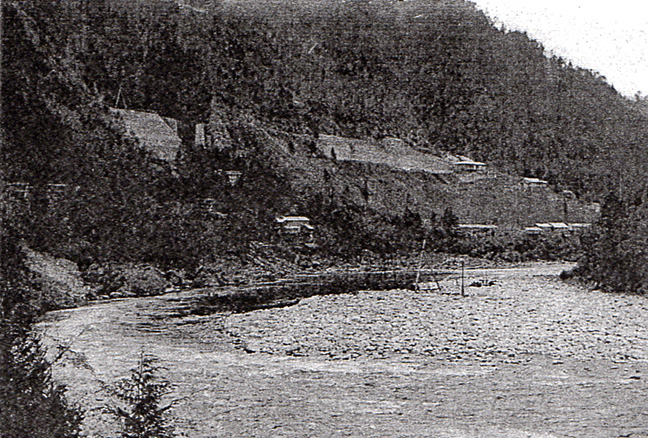

まずは、従来掲げていた小和田駅建設当時の写真を掲載しよう。写真は「静岡県鉄道写真集(山本義彦監修・郷土出版社・1993年)(以下、「静岡県鉄道写真集」と略記)」に掲載されたものだ。

私はこの写真を元に、斜面中腹の大きな2棟の建物のうち、上側が小和田駅舎、下側が社宅であろうということを述べていた。その根拠は「建設概要」だった。

即ち、「建設概要」中に小和田駅舎の大きさは23.75坪、社宅は30.75坪とあることを根拠に、この2棟の建物の位置関係や集落との位置関係、写真中の大きさの比較から、上の様に推定していたのである。

引用図:愛知県側から眺めた小和田駅付近

「静岡県鉄道写真集(山本義彦監修・郷土出版社・1993年)」

しかし、2022年秋期に訪れた飯田市立図書館で閲覧した「三信鐵道全通記念寫眞帖(熊谷組・1937年)(以下、「寫眞帖」と略記)」の写真で、重要な発見があった。

「寫眞帖」では、同じようなアングルから眺めた建設途中の小和田駅の写真が2枚ある。この内の1枚が、上で掲げた「静岡県鉄道写真集」に引用されたものだ。もう1枚は、これまで「はるか仙境の三信鐵道(13・臨B詰所・2015年)(以下、「仙境鐵道」と略記)」の中で眺めていた以下の写真である。

同じようなアングルから建設中の小和田駅を撮影しているものだ。

引用図:小和田駅北方、吹雪澤橋梁陸揚げの様子

「はるか仙境の三信鐵道(13・臨B詰所・2015年)」

この「仙境鐵道」の写真にはキャプションにある通り建設途中の吹雪澤橋梁や河原に設けられた陸揚施設が写り込んでいるのだが、この橋梁とその前後の築堤の位置を直線的に繋いでいくと、従来、「駅舎」と「社宅」と考えていた2棟の建物よりも上側を路盤が通過していくことに気が付いた。となると、「駅舎」は駅舎ではなく、むしろ社宅になるのではないだろうか。

そこで、この写真の原本となった「寫眞帖」をもう一度よく調べてみると、この写真の説明の中に、今まで見落としていた記述があることに気がついた。即ち、私が従来、「駅舎」と「社宅」と理解していた2棟の建物は、実は、「社宅」と「熊谷組事務所」であるという記述である。

「寫眞帖」は写真そのものにはキャプションが入っておらず、写真に重ね合わせる形の薄紙にキャプションが書き入れられているのだが、そのキャプションページ上で、この2棟の建物の位置にそれぞれ「社宅」と「熊谷組事務所」という記述が入っているのである。

これらの新事実を整理して「寫眞帖」の原版に注釈を入れた図面を作成した。以下に、原版と注釈入の図面とを重ね合わせ写真として掲出する。

小和田附近徑間四〇呎鋼板桁ノ一部陸揚作業中「三信鐵道全通記念寫眞帖(熊谷組・1937年)」

小和田附近徑間四〇呎鋼板桁ノ一部陸揚作業中「三信鐵道全通記念寫眞帖(熊谷組・1937年)」(筆注入)

注釈図を見ていただくと分かるように、従来、小和田駅舎と考えていた建物は実は「社宅」であり、この写真の撮影時、小和田駅舎はまだ姿を見せていなかった。

但し、「社宅」の位置から小和田駅舎の推定位置まで、明瞭なスロープが見えており、これは、今も現地に残っている小和田駅前のスロープそのものであろう。

「『熊谷組事務所』の大きな建物が現存しないではないか」との指摘を受けるかも知れないが、熊谷組は三信鐵道の工事業者であるから、三信鐵道全通により工事が終わった後、飯場などの工事関連施設は全て撤去したと思われる。

かくして、現在、小和田駅舎の下にある大きな廃屋については、元三信鐵道の社宅だったという結論に達した。

現地では、製茶工場で働く人の宿舎だったと考えたが、「社宅」という面では当たらずしも遠からず。但し、製茶工場は個人経営であったし、現地の工場の規模を鑑みるとこれほど立派な宿舎が必要だとも思われないので、私の鑑識眼は余り確かではなかったようだ。

三信鐵道の社宅はそのまま国鉄の官舎となったと推定するのが的を射ている気がするが、その後の顛末については、追加で判明した事実はない。この辺りは、調査を深めていきたいと思う。

また、今は樹木に覆われた駅周辺だが、この当時、裸の裸地だったことも分かる。ということは、現在、小和田駅から天竜川の間で育つ樹木の多くは、小和田駅が建設された当時、若しくは、その後に根付いたもので、樹齢で言うと90年前後ということになる。ミゼットの周りに育つ木々は、やはり、小和田駅の開業当時は、芽吹いたばかりの幼木だったのだろう。

旅に戻ろう。

私は、ミゼットの横から、集落の痕跡を求めて河畔に下りてみた。

大量の土砂を含んだ水面はダム特有の青緑色に濁っており、清流らしさは失われている。対岸には3mほどの厚みで堆積物の層が露出しており、それが浸食されていた。時折、その堆積物が崩れる音が山峡に響いていた。

青緑の湖水は間近に見ると意外なほどの流速で流れ下っており、泥濘で滑りやすい岸辺は決して安全ではない。そこは居心地がよいとか気持ち良いとか、そういう感じではなく、何か、本能的な怖さを感じる空間だった。

この水面下数mから十数m付近に、かつての集落が沈んでいる。

しばらく探索してみたが、僅かに、一艘のボートが繋留されているのが見つかっただけで、集落の痕跡は全く見つからなかった。

そして、見晴るかす南信の山並みと雪雲は明度を失いながら赤紫色に染まっていた。

日没を過ぎたようだ。

ボートの繋留地点は沢筋だったので、山手に向かうと製茶工場と社宅の間に出た。

そこから、社宅の周りをぐるりと一回りし、塩沢道を左手に眺めつつ玄関先を経て小和田駅に戻る。

帰り着いた小和田駅には、既に明かりが灯っていた。

駅舎を正面から眺めると、かつての出札窓口が目に入ってくる。

今ではカーテンが閉じられ、人の姿が見られることはないが、この駅舎は小和田集落の栄枯盛衰を眺め続けてきたのだろうと思うと感慨深い。

駅舎にはまだ人は戻ってきていなかった。

既に暮れ始めた中、軽装でどこまで足を延ばしているのだろうかと少し気になり始めたが、一先ず、ホームに上がって、豊橋への特急「伊那路」の通過を迎えることにした。

程なく、駅構内の警報が鳴り始めて、山峡遠くに橋梁を渡る音が響き始めた。

そして、それが一瞬途切れた後、長尾隧道の坑内が明るく燃え上がり、4灯のヘッドライトを灯した特急が、ゆっくりと、小和田駅を通過していった。

車内は空席が目立ったが、帰省の時期でもあり、旅行客の姿が散見された。

日が暮れた後の山峡には、あっという間に夜の帳に下りてきて辺りを包んでいく。

先ほどまで赤紫色だった稜線や雲は、青紫色に転じ、谷間には群青色の大気が充満する。

無人の旅情駅で迎えるこのひと時は、いつも、心に残る。

ただ、ホームや駅前に佇み、写真を撮影し、そのひと時を過ごすだけなのだが、それは、至福と言うに相応しいひと時である。

多くの場合、この時間帯になると駅には誰も居なくなる。実際、この日も駅から人影は消えていた。

しかし、今日は、他に3名の来訪者が居て、駅の周辺を散策しているはずなのである。

この3名は、いずれも下り列車から途中下車してきた。間もなく次の下り普通列車が到着する時刻で、辺りは既にヘッドライトが無ければ行動できないような状態になって居るため、軽装の3名は次の下り列車で去っていくのだろうと思っていたのだが、この時刻になっても戻ってくる気配が無かった。

しかも、高瀬橋の方の遥か遠くから男性の咆哮が聞こえる。何を叫んでいるのかは分からないが、大声を出しながら駅の方に向かって近づいてくる。声の主は手ぶらの男性だということはすぐに分かった。

無人境にカップルの姿が消えて、真っ暗な山中に手ぶらの男性の叫び声が響いている。

こうした旅情駅で、そんな場面に遭遇することは初めてだ。流石にこの状況には薄気味悪いものを感じたが、気を取り直して駅の撮影などに取り組む。

やがて、17時16分発、531Mが到着し、岡谷までの長い道のりに旅立って行った。

訪問者は駅に戻らず、乗降客の姿は無かった。

発着の喧騒が過ぎ去ると、駅には静けさが戻ってくる。先ほどまで青紫から群青へと変化しつつあった空は、いつの間にか紺色になっていた。

微かな残照の気配も、間もなく消えるだろう。

暫くすると、再び、叫び声が山中に響きだした。

それは、駅の近くまで戻ってきており、スタスタと走る音も聞こえる。

この真っ暗な中を、ヘッドライトも持たず手ぶらで叫びながら走る男性と、山中に消えたカップルという状況に、私は不穏なものを感じていた。

程なくして、件の男性は駅舎に戻って来たらしく、ドアを開く音がした。

待合室には私の荷物が置いてある。

この時、消えたカップル以外に、もう一人、駅に人が居るということが分かるはずだ。

どうも落ち着かない心地で過ごしていたが、ホームの末端から周辺の山を見上げると、向かいの稜線の随分高い所に、1灯の明かりが灯っているのが見えた。地図で確かめてみれば、それは、長野県側の途中集落付近だった。集落の建物の明かりではなかったので、林道天竜川線か集落付近の街灯なのだろうが、山中にポツンと孤独に灯る明かりは印象に残るものだ。

駅の構内は上り線側の施設が撤去された関係で、以前よりも暗くなったように感じる。

さて、ホームの末端で撮影をしていると、件の男性がホームに現れた。駅舎付近の階段を上がったところで辺りを窺っていたが、ホームの末端に居た私の姿を見つけたのか、何やら独り言を呟きながら、ふらふらと近付いてきた。

身構えつつ男性の接近を迎えると、少し離れたところから「待合室の荷物の方ですか?」と話しかけてきた。「そうですよ」と答えると、「誰か、遭難してるんじゃないかと思いました」とのこと。荷物は自分のものであることを告げ、心配して頂いたことにお礼を言うと、安心したようで駅舎の方に戻っていった。

「やれやれ」と緊張が解ける。

始終、独り言も呟いていたので、そういう気質の男性だったのだろうが、手ぶらで小和田駅に降り立ち、高瀬橋の方まで足を延ばしたところ、日没を迎えて真っ暗になり、恐怖を感じて、叫びながら駅まで走ってきたのかもしれない。

私も、一旦、駅舎の方に戻り、駅前で写真の撮影などを続けることにした。撮影をしていると、件の男性も駅前に出てきて、暗闇に向かって話しかけている。

ただ、もうそろそろ次の上り列車が到着するにもかかわらず、カップルの方は相変わらず姿が見えない。やはり心配になった私は、ヘッドライトを携えて、高瀬橋の方まで様子を見に行くことにした。そして、坂道を下って塩沢道に向かおうとすると、東屋の暗がりにカップルが居た。

もしかして、野宿をするつもりかと思い尋ねてみると「次の列車を待ってます」とのこと。「そりゃそうだろうな」と一人納得する。

駅には私も含めて変な人が二人も居る。近づくのは怖かったかもしれない。

いずれにせよ、その無事が確認できて私も安心したので駅舎に戻り、ホームの末端で上り列車を待つことにした。

間もなく、17時49分発の562M豊橋行がやってきた。件の3名もホームで列車を待っている。男性は列車に背を向けて点字ブロックの外側に立って居たので、列車が警笛を鳴らす。

暫く停車の後、私一人を残して、列車は走り去った。

色々な人が訪れるものだ。

小和田駅に着いてからというもの、駅前をうろついたりホームを行き来したりして、腰を落ち着けていなかったのだが、ここで、駅舎に戻り一休みする。

雪の舞うこの日、小和田駅も冷え込みが厳しく、ホーム側が開放された駅舎は底冷えがする。

それでも、木造の駅舎の中に一人佇んでいると、気持ちが安らぐ。

駅務室側を見ると、出札窓口の他に荷物窓口もあり、古い公衆電話の標識が時代を感じさせる。

そういえば、かつては、駅前に公衆電話が置かれていることも多かったし、中には、ダイヤル式の古いタイプが残っていることもあった。駅に置かれた公衆電話が、集落の共有財産だったいう時代もあっただろう。

そんな時代には駅に人が集い、様々な人間劇場が繰り広げられたに違いない。

今はもう、この待合室から見下ろす一帯に、生活の明りが灯ることはない。しかし、集落在りし日、駅舎から見下ろすと、日が暮れた峡谷に幾つもの明かりが灯り、竈の煙が立ち上っていたことだろう。

そんな時代に訪れてみたかったと思う。

待合室では、時刻表や地図を開きながら翌日の行程の検討をする。

翌日は午前中に小和田駅周辺を巡り、その後、為栗駅に移動して、万古川沿いに遡ってかつての集落跡を探索することにしている。

強い冬型の気圧配置で積雪も予想され、廃道探索に入るには厳しい天候となるため、万一の予定変更も視野に色々と検討を重ねるうちに、あっという間に1時間以上が過ぎて、次の下り列車の時刻になった。気が付けば、構内の警報が鳴っている。

19時10分の539M上諏訪行き。この列車は、これから4時間近く走って、はるばる上諏訪まで足を延ばす長距離ランナーで、豊橋から上諏訪まで飯田線全線を走破する列車だ。上諏訪到着は23時3分。為栗、田本、金野、千代の各駅は通過するが、小和田には停車する。

この季節のこの時刻。

もう、駅の訪問者もなかろうと、かつての構内通路の手前で列車の到着写真を撮影していると、あろうことか、再び、手ぶら風の軽装の若者の3人組が下りてきた。

若者たちは若者たちで、変な奴が駅に居ると思ったことだろうが、待合室に屯することなく、あっさりと姿を消した。

駅前の廃屋にでも来たのかと思ったが、その辺りをうろついている気配もなく、彼らもやはり、高瀬橋の方まで足を延ばすようだ。

皆、街中をうろつくような格好だったが、これがブームというものなのだろう。

20時過ぎには、飯田に向かう下り特急「伊那路」が光陰を残して駅を通過していく。こちらの方は、飯田への里帰りらしき乗客の姿が散見された。

そのまま、暫く駅のホームに佇み、写真などを撮影する。

20時を過ぎた駅には、既に、昼間の余韻は全くなく、深夜のような静けさが辺りを包んでいた。

積もるほどではないが、時折、小雪が舞う中、遠くから天竜川が流れる音が聞こえてくるのだが、それ以外の音が聞こえないという所が、却って、静けさを強調するようだった。

この後に小和田駅に発着する上り列車は、20時31分発の570M豊橋行を残すのみ。この列車は、若者たちが乗車してきた上諏訪行きの下り539Mと対になる列車で、同じく、千代、金野、田本、為栗を通過するのだが、やはり、小和田には停車する。両者は19時53分の門島ですれ違う。

下り列車は21時29分発の549M天竜峡行きを残すのみ。他に通過列車もなく、この21時29分発が小和田駅の終電である。

若者たちは、20時31分発で水窪や豊橋の方に引き返すのだろうと思っていたのだが、彼らも戻ってこない。今日は、どうも、そういう訪問者と縁がある。

結局、若者たちは、21時前になって戻ってきた。駅のホームで夜景を撮影していると、眼下の道をライトを灯しながら歩いてくる。野宿する装備は持っていなかったし、21時29分発で帰るのだろうが、すっかり暗くなってからの訪問というのは、肝試しでも意図していたのだろうか。

予想していなかったことだけに、彼らが戻ってくる待合室では落ち着かず、立ち去るのをホームで待つことにした。

待合室に戻ってきた若者たちは、そこで何やら騒いでいる。時折、大きな奇声を発したりもしている。彼らにとって、この駅や集落の姿は一体、どのように映っているのだろうか。

この若者たちは21時29分発の終電で去って行った。車内には、僅かに乗客の姿があったように思う。

終電を見送ると、ようやく自分一人になった。場違いな騒がしさが収まった安堵感と、一人取り残された寂寥感とを胸に抱きつつ、手早く駅前野宿の支度をして寝袋に潜り込むことにした。

翌朝の始発は6時43分。

この時期、まだ夜明け前だが、始発までには綺麗に撤収する必要がある。

冷え込みむ中ずっとホームに居たこともあって、寝袋に潜り込んでも中々温まらなかったが、いつの間にか眠りに落ちていた。

翌朝。

小和田駅は薄っすらと雪化粧していた。寝袋から這い出して厳しい寒気の中でホームに上がってみると、思わず見惚れてしまうような美しい旅情駅の姿があった。

この日、この時刻に、小和田駅に居なければ、見ることが出来なかった駅の表情。

他に誰も居ない無人境で、一人、その表情に見入る。

小和田駅を訪れる始発列車は、6時43分発の1503M伊那松島行きである。

時刻は7時前。

それほど早い時刻ではないのだが、真冬のこの日、駅はまだ黎明の青い大気の底で眠っている。

もし、小和田の集落で人々の生活が営まれていれば、家々に薪を炊く煙が立ち上り、穏やかな朝の風景が見られたのであろう。

小雪の舞うホームで始発列車の到着を待つうちに、駅の警報が鳴りだし、第四大輪隧道から轟音が響き始める。

それに続いて、隧道の壁面が輝くと、レールに煌めきを落として、列車のヘッドライトが現れた。

普通列車は静かにホームに滑り込んでくる。

この時刻に、小和田駅に乗客が現れることは勿論、列車から誰かが下りてくるということもない。

それでも、列車は律儀に駅に停車し、走り去っていく。

出発した1503Mは、二つ隣の伊那小沢駅で上り始発列車520Mと行違う。

上り始発列車の小和田発は7時5分。1503Mを見送ったのち10分程で、すぐに、520Mがやってきた。

この列車は平岡始発で豊橋には9時33分に到着するのだが、三河地区の朝の通勤通学需要があるようで、4両編成で入線した。

この駅に4両編成の普通列車が入線するということに驚きもあったが、隔絶したように見える小和田駅も、鉄道を利用すれば、豊橋には2時間半、飯田には1時間半程度でたどり着くことが出来る。

文献調査記録にまとめるが、飯田線の付け替え工事が実施される前には、水窪方面から山を越えて小和田駅までやってくる利用者も居たという。そういう時代、この駅も利用者で賑わったことだろう。

年末の冬休みだったということもあろうが、4両編成の車内に乗客の姿は無い。

出発していく普通列車を見送る頃には、小和田駅も朝の表情に変わりつつあった。

ホームから眺めると、南信の山並みは粉砂糖をまぶしたように白く色づいている。

駅名標も1㎝くらいの雪帽子を被っていた。

待合室に戻って準備を行い、不要な荷物は荷物をデポして出発することにする。

今日は、この後、塩沢集落方面から門谷方面まで、旧道探索を行う予定で4時間を確保している。

路面状況が懸念されるが、この積雪量なら問題はないだろう。足回りは防水トレランシューズである「Salomon XA PRO 3D V8 GORE-TEX」にゲイターを装着している。ゴアテックス製のアッパーを使用したシューズは仕様上は浸水の恐れはない。しかし、使用上はどうなのかレビューする意味もあるので、こうした状況も悪くはない。

装備を固めて待合室の外に出てみると、再び、雪が降り始めている。小降りではあるが、昨夜来、断続的に降り続いている。

早朝の大気の色の変化は劇的で、僅か10分程度のうちに、青みはすっかり消えていた。

低い彩度の風景の中、塩沢集落に向かって出発することにした。小和田駅、7時14分発。

小和田駅~塩沢集落

ここからの現地調査に関しては、かなり長編となったため現地調査記録として別にまとめ直すことにした。ここではそのダイジェストを掲載する。

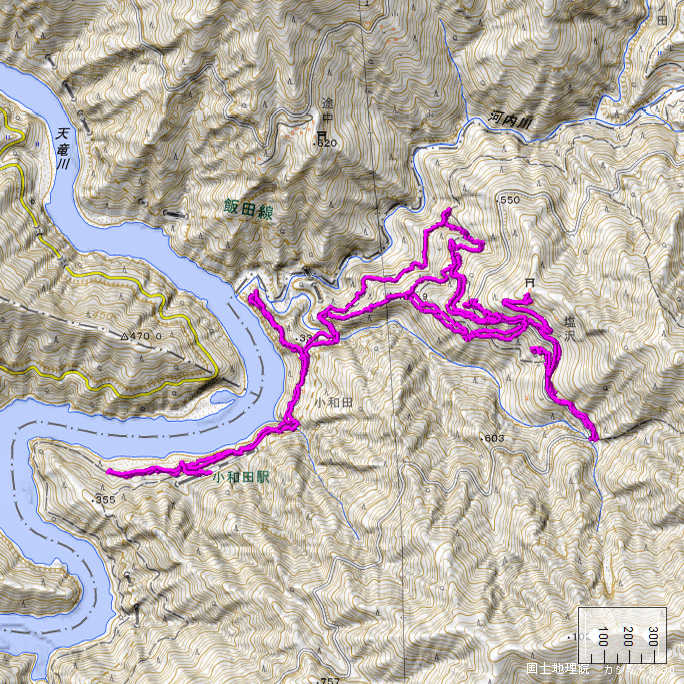

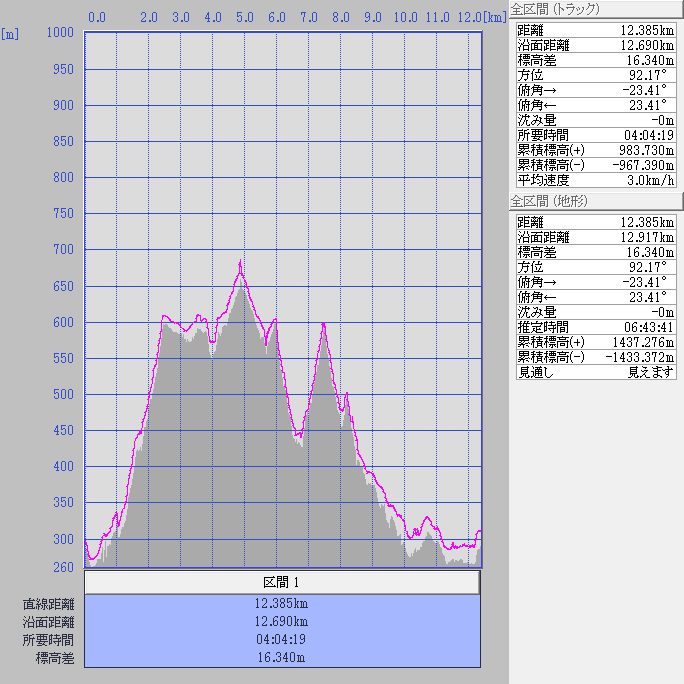

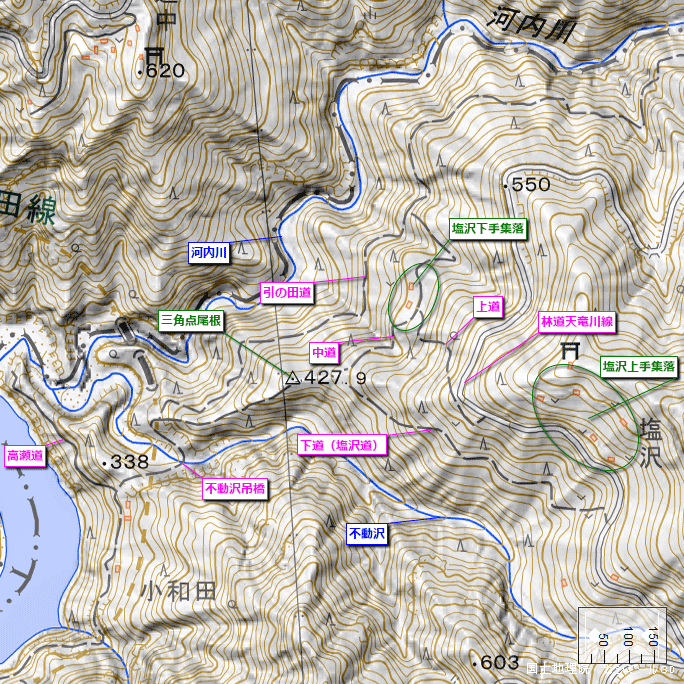

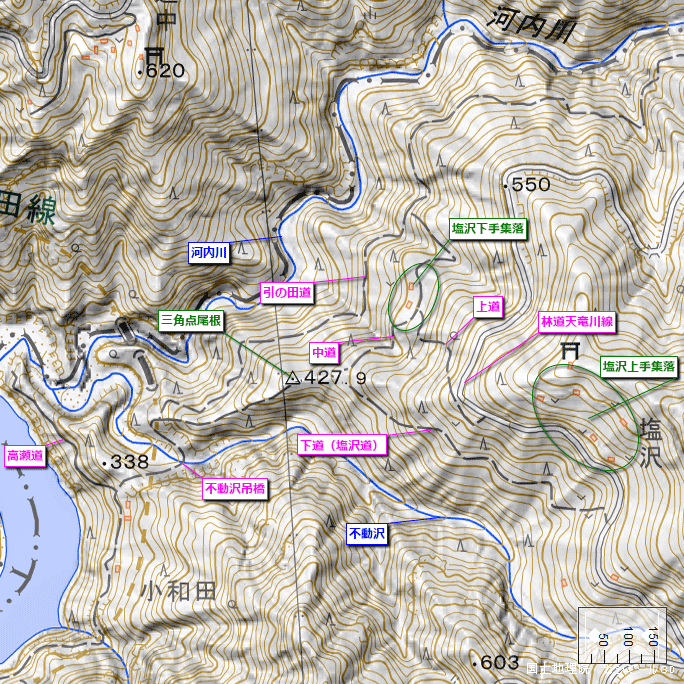

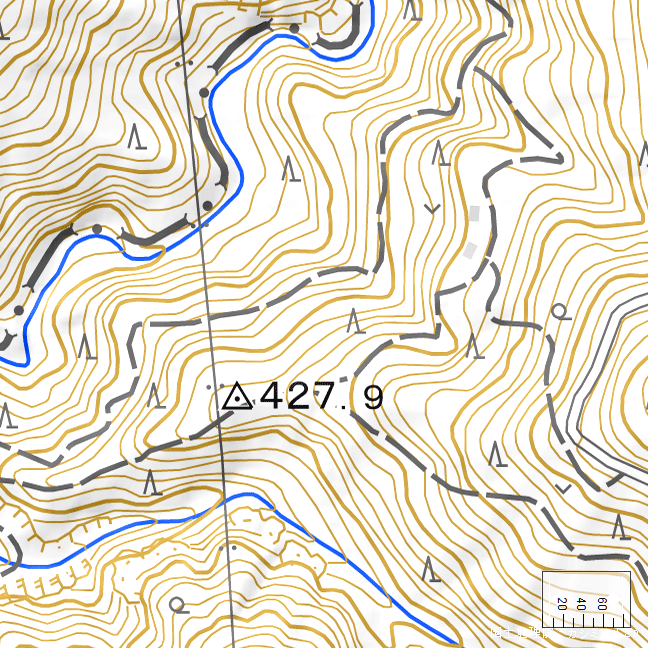

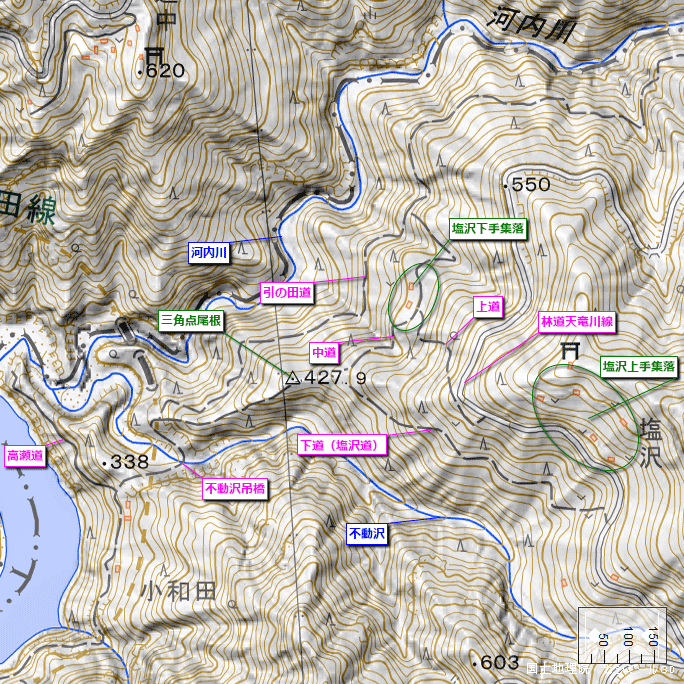

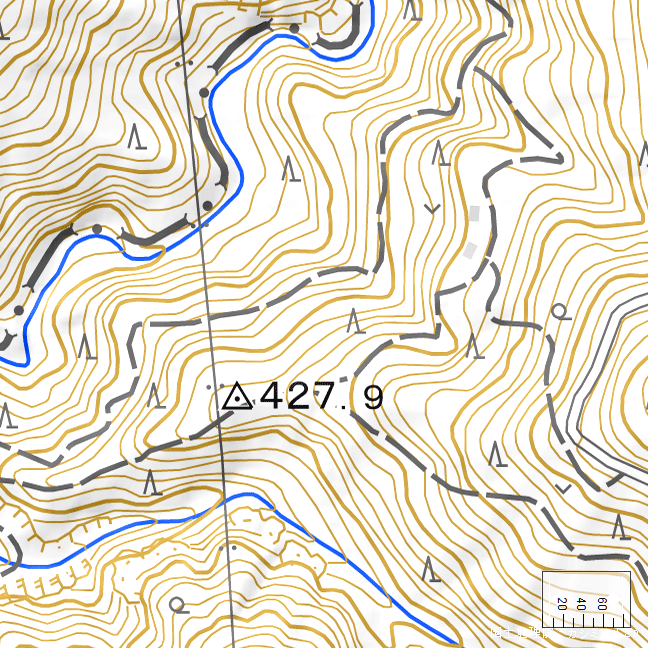

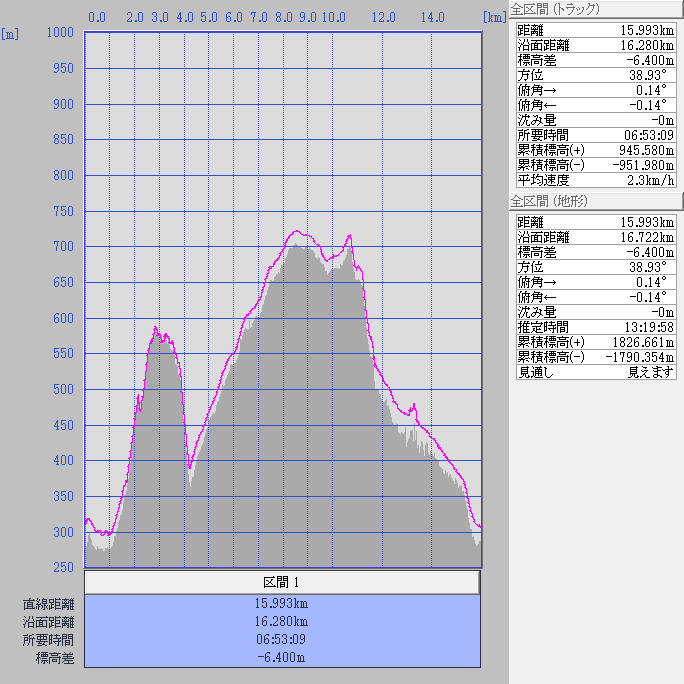

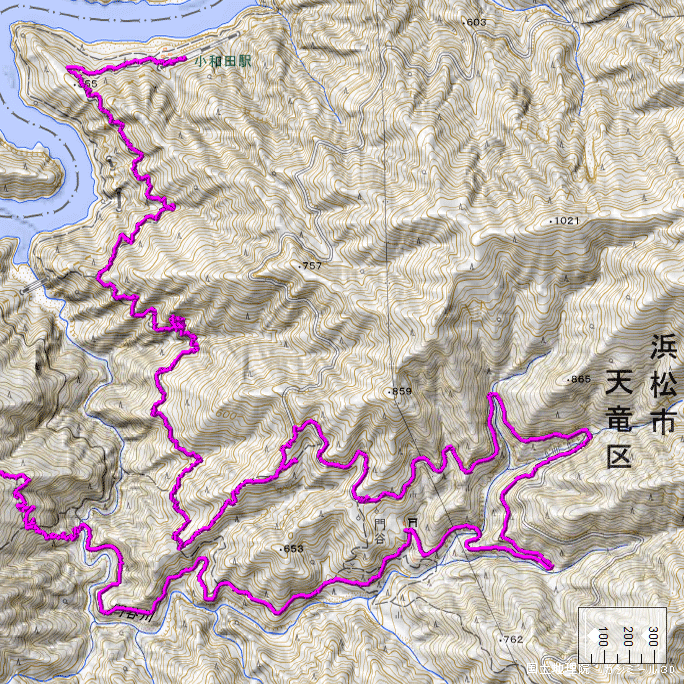

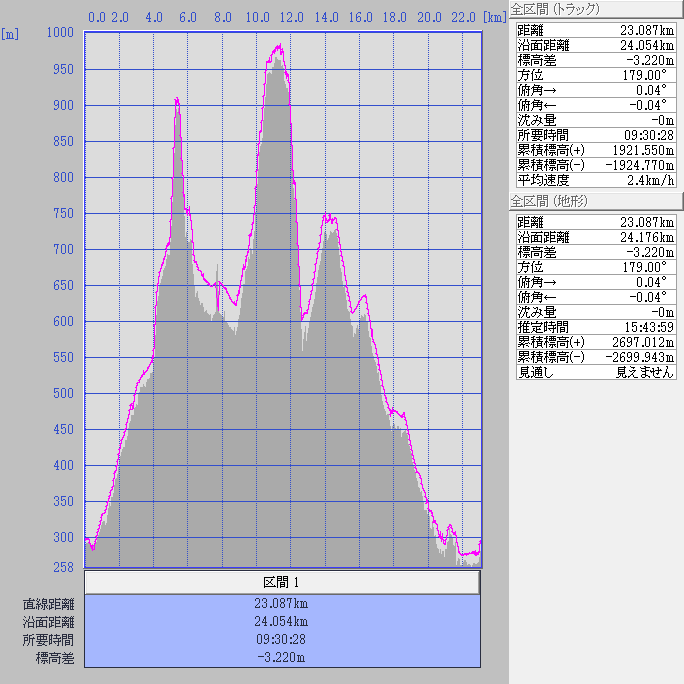

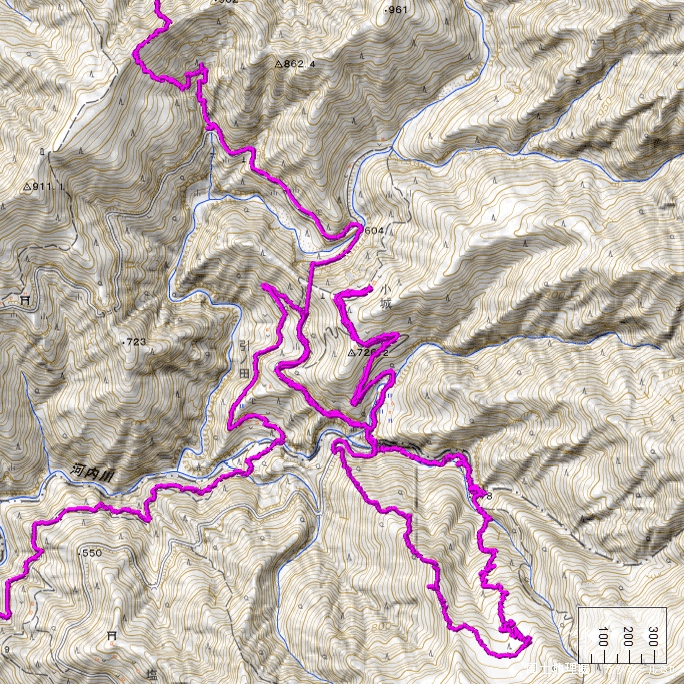

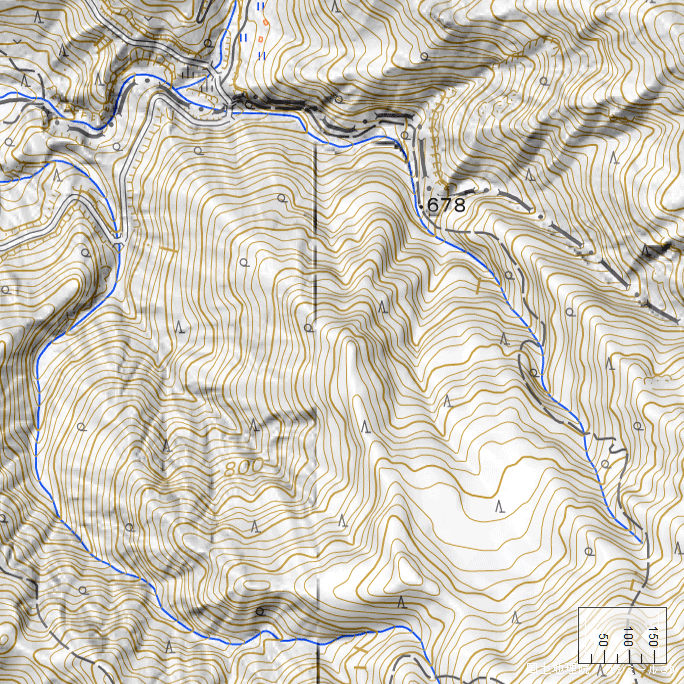

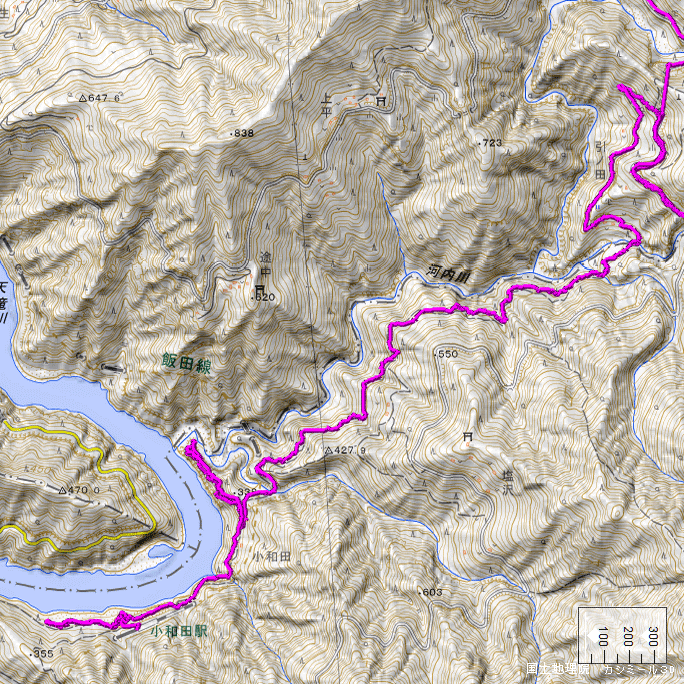

まず、この日の現地調査のGPSログを元に、ルート図と断面図を掲げる。ログは複雑ではあるが小和田駅から塩沢集落周辺を巡り小和田駅に戻る形で調査を実施している。また、3枚目は参考地形図である。このルートで辿る道やランドマークについて簡単にまとめた。記事の中で何度か触れることになるので、その際にここに説明を加えたい。

全体として行程距離12.7㎞、行動時間4時間4分、累積標高差970m前後となった。

小雪の舞う中での出発。

「塩沢まで1時間」の標識を見ながら社宅脇を通り抜けて旧龍東線に入るが、植林地内に入ると積雪も消える。積雪の路面状況が気になってはいたのだが、この状況なら山中の踏み跡でも歩くのに支障はなさそうだ。

旧龍東線を進んでいくと、右手の林の上に廃屋が見えてくる。地形図にも記された廃屋で、石垣を伴ったしっかりとしたものだ。

この辺りは河畔から少し高度が上がり、旧龍東線も両側に石垣を従えて堂々とした風情で続いている。今となっては人々の往来も絶えたが、往時の賑わいが偲ばれる。

小和田集落に最後まで住まわれていた宮下夫妻の旧宅には7時31分着。0.9㎞であった。

宮下夫妻宅付近では、2001年11月と2021年12月とで新旧比較できる写真を撮影していた。2001年11月の写真ではベランダに洗濯物が干してあって、まだ、夫妻が生活されている頃だった。

既に夫妻はこの地を去っており、今は誰も住んではいないが、建物周辺の様子はほとんど変わっていない。

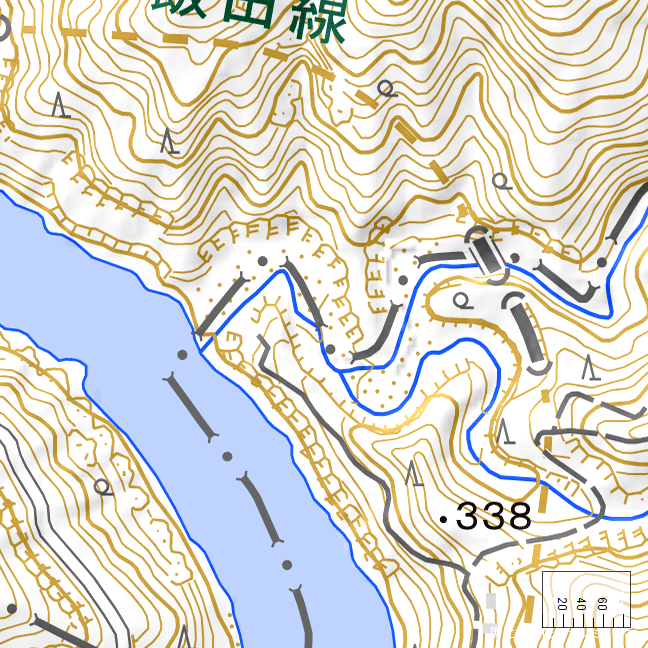

さて、ここまで旧龍東線という呼称を用いてきた旧道だが、実は、現在は浜松市が管理する浜松市道となっていて浜松市の道路台帳上の登録名称は「水窪小和田塩沢線」という。市道としての延長は2179m、最大幅員3m、最小幅員1mである。

過去の経験上、徒歩1時間弱の山道と記憶していたが、実際の距離は2㎞強。そう考えると意外と短いようにも感じる。

以下、この探訪記では「塩沢道」と略称することにしよう。

なお、宮下夫妻宅跡付近から分岐して高瀬橋に向かう路線も、実は浜松市道として登録されていて「水窪高瀬線」というのが登録名称である。こちらは延長423.4m、最大幅員1.8m、最小幅員1.8mである。この道の事は「高瀬道」と呼ぶことにしたい。

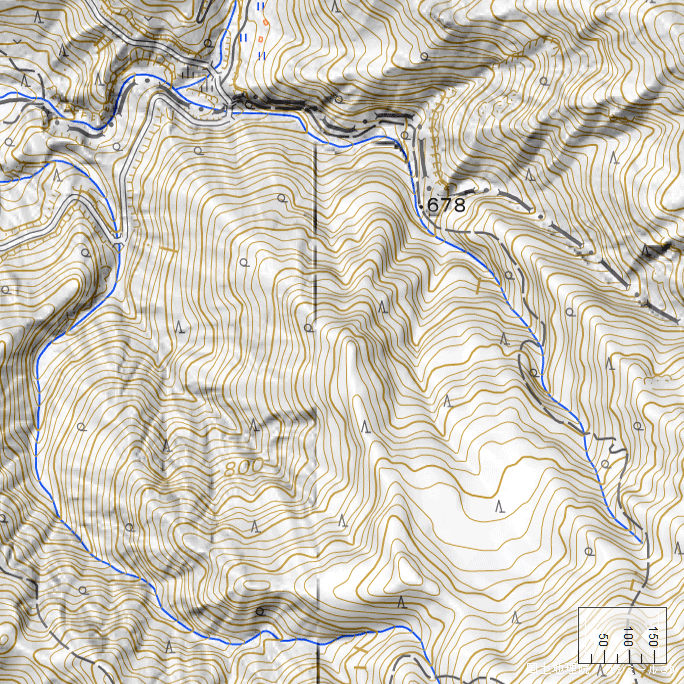

以下には、この付近の詳細地形図を掲げておく。ルート図との重ね合わせとしているので、マウスオーバーやタップ操作で切り替え可能である。

また、参考地形図も再掲する。これら地形図上、338mの独立標高点が描かれているが、その下に示された建物記号が夫妻の旧宅で、少し離れたところに描かれた1棟が先ほど通過してきた植林地内の廃屋だ。

詳細地形図:高瀬橋付近ルート図

夫妻宅の手前で高瀬道を分岐した後、塩沢道はP338独標付近で小さな峠を越えて不動沢に入る。そして不動沢吊橋で左岸から右岸に渡った後、四等三角点「奥領家(427.9m)」から続く尾根に取り付く。この尾根の取り付き手前で浜松市の通行止め表示のある道が左手に分岐していくが、こえは、「水窪小和田引の田線(延長2296.7m、最大幅員1.8m、最小幅員1.0m)」である。

後ほど、この道の奥から戻ってくることになるのだが、ここでは一旦素通りする。この道は「引の田道」と呼ぶことにしよう。

不動沢吊橋到着は7時36分。1.1km地点。引の田道分岐到着7時39分、1.3km地点であった。

尾根に取り付いてからはグイグイと勾配を登っていくことになるのだが、道型は明瞭でコンクリートの簡易舗装も施されているので、歩くのに支障はない。ただ、この訪問では積雪や落ち葉で滑りやすい状態だった。特に降り向きの場合は転倒に注意が必要だ。

尾根の南側を登っていくと、視界が開けて尾根に乗る。少し平場があって、道は更にもう一段上の登り勾配に転じていくのだが、ここで振り返ると高圧電線の鉄塔が立っており、塩沢道を歩く人の目印となっている。地形図が示すようにここに427.9mの三角点記号があるはずなので付近を探してみると、草むらの中にそれらしき標識が倒れていて、傍に標石が埋められていた。この三角点が四等三角点「奥領家」である。

7時47分着。1.8km地点であった。

三角点尾根を辞すると道は直ぐに登りに転じるが、ここで尾根の北側に降り気味に分岐していく道がある。この道を左に進んでいくと、地図上でも表示のある塩沢下手集落付近に達するのだが、ここは後ほど探索するので一旦見送ることにする。

ここで尾根の南側に入った塩沢道は、尾根からは外れた山腹を巻き気味に登っていく。途中、地形図に記載のない杣小屋や厠が道の脇に現れ、かつての畑の跡らしき石垣が植林地に埋もれるようにして残っていたりする。

最盛期には十数戸を数えた塩沢集落は、現在残っている民家以外にも、この周辺山林に幾つかの民家が点在する、典型的な山岳集落であった。

一部荒れたところもあるが、やがて林道天竜川線の擁壁やガードレールが見えてきて、その隙間から塩沢集落に躍り出た。写真で新旧比較しても、殆ど変わっていない。

8時4分。2.5㎞。

以下には、この区間のルート図や写真などを示しておく。

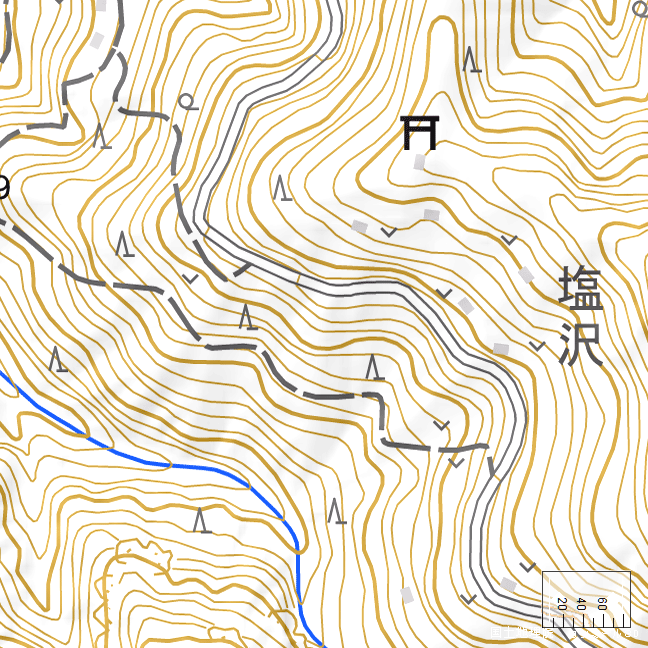

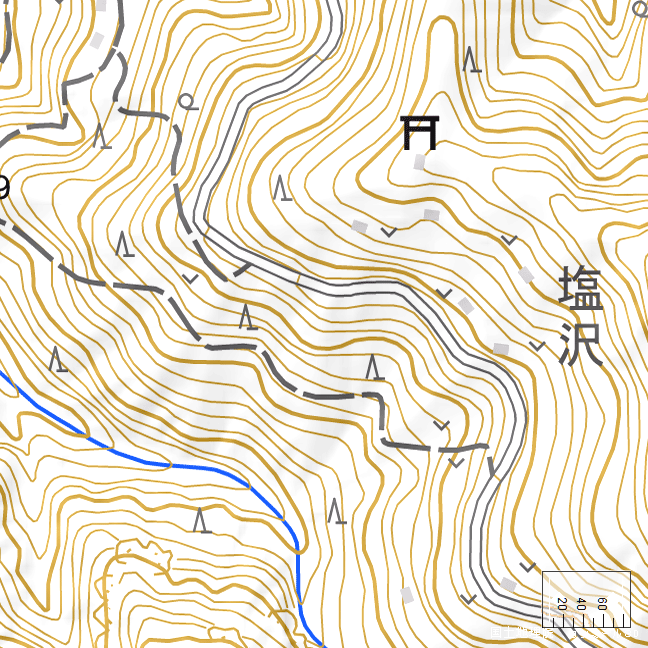

詳細地形図:塩沢下手集落跡付近ルート図

詳細地形図:塩沢集落付近ルート図

塩沢上手集落付近

この地点は、林道天竜川線を核として、塩沢集落の現住民家へと続く浜松市道「水窪塩沢線(延長533m、最大幅員6.9m、最小幅員3m)」と塩沢道が合流する四叉路だ。尤も、塩沢道は一見すると杣道にしか見えないので、何も知らなければ三叉路と感じるだろう。

塩沢集落には白山神社があるので後ほど訪れることとして、一旦、林道天竜川線を塩沢橋まで往復することにした。この塩沢橋は不動沢を跨いでいる。先ほど、吊橋で越えてきた、あの不動沢である。

途中、林道天竜川線の山手の方に大きな廃屋が見える。

20年前の初訪問時、ここで軽トラの男性に呼び止められたのも懐かしい。

斜面の下には茶畑の跡が続いており、その先にも、民家の屋根が見えている。勿論、そちらも廃屋である。

塩沢橋から不動沢を辿った上流に向かって、かつては小径が続いており、峠を越えて門谷本村へ通じていたらしい。今では国土地理院の地形図からも消え去ったそういった小径を辿って、塩沢の子供たちは門谷本村の分校まで通学していたという。越える峠は標高1000mあまり。現代的な感覚では想像もつかない生活ではあるが、かつては、そういう地域が全国の至るところにあった。

塩沢橋で8時21分、3.3㎞地点であった。

塩沢橋から塩沢集落に戻る道すがら、林道の上下に残る廃屋も訪れることにした。

林道から見て山側にある廃屋は、納屋を伴った立派な屋敷で2階建てだった。20年前の訪問時で既に廃屋だったかどうかは定かではない。

林道から見て谷側にある廃屋は、林道脇に辛うじて残った石積みから獣道のような踏み跡を辿って辿り着く。入り口付近の倉庫が倒壊しており、その脇を通り抜けて平屋建ての民家の前に立つ。入り口の軒下に付けられた裸電球が苔生しており、ここに人が住まなくなってからの時の流れを感じさせた。

この塩沢集落は、今でこそ、林道天竜川線の上下に集落の建物が存在しているが、元々の道は、今よりも斜面の下側にあり、集落全体が旧道よりも斜面上部に存在したようだ。林道開削によってそういった集落の繋がりは断たれ、いつしか、下手の集落は無人となった。

元々は一つの塩沢集落だったはずで、林道の上手、下手の区別はなかったと思われるが、ここでは便宜上、林道より山側にある現住集落を塩沢上手集落、谷側にある廃集落を塩沢下手集落と呼び分けることにする。

下手に残った廃屋から踏み跡を辿って林道に復帰し、塩沢集落まで戻ることにする。

20年前に歩いた時は晩秋の装いだったが、今回は積雪の塩沢集落。ここも、既視感のある風景が広がっていたので記憶を元に写真撮影した。並べてみると良い具合に新旧比較できる。

改めて比較してみると、小和田の宮下夫妻宅付近もそうだったが、周辺の風景はほとんど変わらないものの建物から生活の気配が消えているように思う。元住民は近隣の平岡などに移住されていることが多いようで、ご本人やそのご子息が手入れに通われていることもあるようだが、それらの手が途絶えた時、集落の建物は静かに朽ち果てていくのだろうか。

「水窪塩沢線」に入る。この道が実質的には塩沢集落の生活道路であるので「集落道」と呼ぶことにする。この集落道は茶畑を縫う九十九折となっていて、道の所々に民家がある。周辺では一番民家が密集した地区で、地形図でもその様は明らかだ。

一見すると人が暮らして居そうな様子だが、年末のこの時期にしては生活感に乏しく、やはり廃屋が多い。水窪協働センターに問い合わせたところ、令和4年1月1日現在、塩沢集落は3世帯5名の集落となっている。

集落内には白山神社が祀られている。集落道の脇から急な階段で鳥居をくぐると、その先に社殿が見えてきた。8時51分、5.0㎞であった。

この白山神社に関しては、「水窪町史 下巻(水窪町・1983年)(以下「町史 上巻/下巻」と略記)」に以下の記載がある。

「所在地 水窪町門谷区塩沢 祭神 白山大権現 祭日十一月十五日 氏子九戸 祭主 沢山国男 由緒 勧請年月日、その他不明」。

神社があるということは、そこに人が住んでいたということになるから、塩沢集落の成立史を調べれば、それ以降に神社が勧請されたということは分かる。

ここで、塩沢集落についても、「峠道の駅旅」や「町史 下巻」の記述を元に、簡単にまとめておこう。詳細は文献調査記録で述べることにする。

まず、「峠道の駅旅」によると、塩沢の開郷は1537(天文六)年で、この地域を開いた熊谷氏の手によるものと思われるとしている。

具体的には「熊谷家伝記」に、「其所は信州境の川(河内川)より南へ寄、遠州分の初の沢(不動沢)故、初沢と号」とあるのが根拠だとする。初沢が塩沢となった時期は分からないが、地元の方の話しとて、「塩が出たので塩沢と呼ぶようになった」という事が書かれている。そして、史料では1677(延宝五)年の「塩沢五軒」の記録が最も古いという。

「町史 下巻」によると、「巳御検地御竿奥判形手形(延宝五年御水帳、奥山文書)」に「塩沢村五軒」という記載があることが書かれており、「峠道の駅旅」がいう所の史料はこれに当たると思われる。なお、御水帳というのは現代風に言うと土地台帳だ。

また、「町史 下巻」では、水窪地区の旧家に残る文書の控えから、当時の水窪に関係のあった寺社・堂宇の様子を知ることが出来るとして、その記述を引用している。この文書は、1723(享保八)年に駿府の代官所に提出されたものの控えである。

それによると、塩沢には、1536(天文五)年に地蔵堂が開かれていたという事、白山権現が1590年(天正十八庚寅三月)に勧請され、祭礼が十一月十五日であるという事が、村の伝承として書かれている。それぞれ、「白山大権現と白山権現」、「祭日と祭礼」という記載の違いがあるが、この両者は同一とみて間違いないと思う。

ただ、「町史 下巻」には、熊野権現が塩沢にあり、その勧請は1553年(天文二拾二年癸丑)三月で祭礼は十一月十四日であるということも記載されている。

この辺りは、更に調査を進めたい。

いずれにせよ、塩沢集落の記録上の起源は1500年代前半に遡ることが出来そうだ。

神社の鳥居を降って集落道に戻る。

遥かに見やる尾根向こうには門谷本村があり、古くは塩沢集落の小学生が尾根を越えて本村にある分校まで通っていた。三信鐵道の開通とともに小和田駅からの電車通学に切り替わったが、どちらにせよ、大人が歩くのも険しい山道だ。

年の瀬のこの日、集落を訪れる人の姿は無く、集落もひっそりと静まり返っていたが、最上部にある区長さんのお宅からは話し声も聞こえていた。お話を伺いたくもあったが、部外者の突然の訪問が迷惑になることも憚られ、この時は、そのまま集落を辞することにした。

塩沢下手集落付近

さて、ここからは、林道天竜川線の下手に描かれた建物記号とその周辺にある歩道を探索することにする。

塩沢道を辿って小和田駅から塩沢集落までやってきたのだが、三角点尾根付近で塩沢道から分岐して左手に分かれていく道があったことは既に見てきた通りで、地図にも破線道が描かれている。

その先に建物記号があり、その付近から、塩沢道の上側を行く破線道が伸びていて林道天竜川線に接続している。また、集落から先にも道は続いており、それは小さな谷に沿って引の田道へと続いている。

この道や集落を探索するのが目的である。

塩沢道が市道として浜松市の道路台帳図に登録されているのに対し、これから探りたい道は登録がない。元々、登録されていなかったのか、廃道化されて登録が抹消されたのかは現時点では判明していない。

以下、この付近のルート図や地形図を再掲しておく。

ルート図は結果としてのGPSログが記載されている。見て分かる通りこの時の現地での行動は錯綜している。

詳細地形図:塩沢集落付近ルート図

四叉路に戻った後、林道天竜川線に沿って西進する。地形図ではこの先で林道から左手に分岐していく道があるはずだ。

塩沢道の現状を考えると道と言っても杣道程度で、場合によっては獣道程度にまで廃道化していることも予想されたのだが、案の定、それらしき道が見つからない。

道の谷側に注意しながら歩いて行くと、まず最初に、倉庫が現れ、その先に、「中継」の文字が書かれた標識が立っている。

更に進み、火の見櫓と廃車を越えて、林道が大きく右転するカーブミラーと小屋のある尾根付近にまで達したが、地形図上で記されたような道型が周辺に見つからない。尤も、尾根筋に沿って降っていく踏み跡はあるのだが、目的の道は尾根を降ってはいないはずだ。

尾根筋を降りながら適当なところで下手集落側にトラバースすることも考えたが、都合よくトラバースできるとは限らないし、降り切ってしまえば、結局、目的の道を見失うことになる。

そこで、三角点尾根の分岐側からアプローチして先に下手集落に達し、そこから林道天竜川線に向かって道型を探ることにした。

四叉路まで戻って9時13分。6.1km。

ここからは幾つかの道を呼び分ける必要がある。

便宜上、塩沢道を「下道」、三角点尾根付近から下手集落を経て引の田道まで続く道を「中道」、そして下手集落と林道天竜川線とを結ぶ道を「上道」と呼ぶことにしよう。

この後は、(林道天竜川線)~下道~中道~(下手集落)~上道~(林道天竜川線)~上道~(下手集落)~中道~引の田道と、辿ることにする。

来し方、塩沢道を改めて下道と呼ぶことにして降っていくのだが、登りで感じていた通り、降りに入ると路面の滑りやすさが気になった。

この日着用していた「XA PRO 3D v8 GORE-TEX」は比較的ソールのラグの深いモデルではあったものの、苔生した急傾斜の降り斜面で積雪・湿潤環境となるとグリップに不安があった。

尤も、こういう状況下では、ビブラムソールのハイカット登山靴でも滑りやすいことには変わりない。沢登りと似たような状況になるので、フェルトの沢靴の方が良いくらいだが、勿論、この山道で沢靴と言うのも選択ミス。チェーンスパイクを着用するなり、歩き方をマスターするなり、考慮すべき場面だった。

三角点尾根の中道分岐まで戻ってきた。9時22分、6.8㎞。

ここから、中道に入って塩沢下手集落を目指す。

中道の入り口付近には、道を塞ぐように枯れ枝が渡してあり、間違ってこちらに進まないように、という意思表示がなされているが、私は、この道自体が目的なので通り越していく。

この中道は塩沢道よりも低規格ではあるものの、同じように整備の手が入っており、小さな沢地形を渡る箇所では、コンクリートの橋台を伴った金属製の橋が架かっていたりした。

その整備規模を考えると、水窪町時代に塩沢道と時を同じくして整備され、その後、集落の無人化に伴って廃道化し登録抹消されたのではないか、という気もするが詳細の調査は進んでいない。

塩沢道と比べてもマイナーな分、道には倒木があったりして多少荒廃している箇所もあるが、それでも道型が消失するような事もなく、進路を見失うこともない。

なお、浜松市に問い合わせたところ、塩沢道や高瀬道など、この付近の市道は、道路台帳上、昭和57年3月30日に市道認定されたものが多い。調査が未完了で昭和57年3月30日に何があったのかは調べがついていないが、旧水窪町時代の事であり、当時の報道などを調べれば、何かが分かるかもしれない。

程なく、塩沢橋付近で見かけたような木製の結界のような構造物が現れて、その向こうに、下手集落の建物が見えてきた。9時29分。7.1㎞地点であった。

下手集落は既に無住集落となっているが、その無住化の時期がいつ頃なのか、まだ調べられていない。

ただ、集落には近年まで人の生活があったことを示す痕跡がたくさん残っており、それほど昔のことではないように感じられる。

ここは、四輪車はもちろん、三輪車や二輪車ですら、利用不可能な立地。

これから探索する上道を通るにせよ、下道(塩沢道)経由で中道を通るにせよ、上手集落付近と往来するためには15分~20分弱の山道を歩かねばならない。

小和田駅に向かうにしても、中道と三角点尾根経由で40分弱はかかる。

そんな隔絶した場所ではあるが、残る集落跡の建物はそれほど傷んでは居らず、軒先には郵便ポストが残っている。洗濯機の横に残っていた洗剤の銘柄は、平成時代に入ってからも目にしたことのあるものだった。

無住化はその頃のことなのだろう。

民家の軒先をかすめて奥に進むと、折り返すような線形で山に向かって伸びていく階段があった。

その階段の位置や規模から考えて、これが目指す上道に間違いない。

そこで、集落内の探索は後回しにして、この道の踏査に入ることにした。9時30分。7.2㎞。

階段を登り終えると直ぐに藪道の様相を呈し始めたので、もしかしたら見誤ったかと思ったのも束の間、直ぐに、集落の入り口と思しき結界状の構造物が現れ、雪に覆われた道型はその奥に続いている。

途中、植林地内では虎ロープでルート誘導されていたり、金属製の小橋が架けられていたりして、進むほどに道型は明瞭になってくる。

整備規模からして、行政の手が入っているように思えるのだが、今のところ根拠資料は見つかってはいない。

途中、大規模な石垣が築かれた一画を通過する。位置的には、下道で杣小屋や厠があった付近の斜面上部にあたる。

1940年代の空撮画像では付近一帯が切り開かれており、恐らく、上手集落付近から続く段畑が一面に広がっていたと思われるが、今では、苔生した石垣に往時を偲ぶばかりである。

この辺りの道型は下道同様に地形図とはズレており、地形図を頼りに道を探しても見つからないのは無理もない。そもそも、下道が林道天竜川線に合流する位置からして、全く違う場所になっている。

ただ、この地形図の破線が全く荒唐無稽な出鱈目な線なのかと言えば、それも違う。

林道天竜川線が開削される前の旧街道が、現在の林道よりも低い位置を通過していたことについては、既に述べた通りで、遠州街道とも称された旧道に沿って、今の林道天竜川線よりも低い位置に民家が点在していたことは、古い航空写真などから明らかに読み取れる。

これらについての詳細は、調査記録で述べることにしよう。

やがて、幾重にも積み重なった石垣の上に林道天竜川線のガードレールが見え隠れするようになり、道型も電光を切って斜面を登り始める。

幾段かのスイッチバックを経た階段の先が開けてくると、そこに見覚えのある「中継」の標識があり、林道天竜川線に出た。

場所的には、物置と廃車の間。

下から見上げると明瞭な階段で突き上げているのだが、上から見下ろすと斜面の傾斜や段差に道が同化して、それとは分からなかったのである。

下道(塩沢道)の入り口には標識も付けられているが、上道の入り口にはそんなものはない。

よく注意していないと見落とす古いコンクリートの階段が入り口だったのだ。

9時42分。7.7㎞だった。

目的を達成したので下手集落に向けて踵を返す。

降りながら見上げると、先ほど到達したカーブミラーと小屋のある尾根が右手上方に見える。位置関係的に、尾根道を降ってきたら上道に合流することは分かったが、それにしても途中からの合流。

結果論にはなるが、遠回りしてでも、確実な道を辿ってきた今回の判断が正しかったと思う。

こういう探索を行う時には、自分の現在位置を正確に把握することが重要だ。

GPSに頼ればそれは容易ではあるが、電子機器は電池切れや故障のリスクもあり、そうなると、重いだけのゴミに等しい。しかも、使えなくなったからと言って、現地で処分してくるわけにもいかない。

あくまでGPSはバックアップやログ取得のための道具として活用するにとどめ、地図やコンパスを駆使して周辺地形を把握し、現在位置を知る訓練は欠かさないようにしたい。もちろん、その答え合わせにGPSを用いて、自身の読図能力を高めていくのである。

下手集落には9時54分に戻ってきた。8.2㎞。

集落には5~6棟の建物がある。世帯数がどれほどだったのかは分からないが、少なくとも2~3世帯がここで暮らしていたようにも見受けられる。

斜面に石垣を積み上げて築いた僅かな平地に、家屋と通路が配置されており、この一画全体があたかも個人宅の敷地のようにも見えるが、特に立ち入りを禁止するような表示などはない。

集落内を通過する道型はそのまま集落を通り抜け、集落の奥から沢沿いに転じて引の田道まで続いているはずである。

そこで、民家の軒先をかすめる狭い路地を、集落の奥まで進んでみた。

しかし、その奥には物置小屋があるだけでそこから先の道型は不明瞭である。斜面も急で一見、旧道がその先に続いているようには見えなかった。

そこで、集落内をもう一度探索して、この先に続く道を探ることにしたのだが、集落側に目を転じれば、小雪舞う集落の全景が目に飛び込んでくる。谷向こうに目をやれば、三角点尾根の高圧電線の鉄塔が霞んでいる。

この地でどんな生活が営まれてきたのだろう。

自然とそんな思いが沸き上がる下手集落であった。

一番奥の建物の脇には、比較的はっきりとした踏み跡があって、斜面を登っていたので、そこに目星をつけて辿ってみると、貯水槽らしき構造物と薪らしき木材が置かれている一画があった。

そして、その奥に向かって踏み跡がさらに続いている。

それならばと、足を踏み入れてみるのだが、この道は進むほどに不明瞭となり、やがては植林地内の沢に呑まれて消えてしまった。

ここからもう一度下手集落に戻って道型を探り直すことも考えたが、既に探索した通り道型はいずれにせよはっきりしていない。

地形図上、引の田道へと降る中道の続きは目の前の沢地形に沿っていることは分かっているし、迂回距離も短いので、今回はそのまま沢伝いに下降して道型と合流する地点を探ることにした。

倒木が多くて滑りやすい状況に難儀しながら降るうちに、沢の左岸側から獣道のような道型が沢に降りてきて、その末端に何らかの構造物が遺棄されていた。

周辺には林班界を示すものだろうか、何らかの杭が埋め込まれている。

こんな場所でも、現業で立ち入る人は居るのである。

更に沢筋に沿って降るうちに、右岸側に続く踏み跡、そして石垣が現れて、目的の中道に復帰したことが確認できた。

森林施業用のワイヤーが遺棄されているのを見ながら中道を降っていくと、「立派な」道が現れた。

引の田道に合流したのである。

10時15分。8.8㎞地点であった。

下手集落から引の田道までの区間は500mほどであるが、途中の沢筋で難儀したこともあり20分程を要した。

以下には、この付近の地形図とGPSログを再掲しておこう。

詳細地形図:塩沢下手集落跡付近ルート図

引の田道

引の田道を「立派な」道と記したが、もちろん、ここまで辿ってきた中道に比してそう言うだけで、引の田道自体が既に廃道。下道(塩沢道)と比べれば「酷い」道であることには変わりない。

ただ、河内川に沿った山腹を等高線に沿って進むこともあってアップダウンは殆どなく、沢沿いで洗堀されて道型が消えていたり、倒木や落石に覆われていたりする箇所があるものの、道を見失う恐れはない。

石垣も立派なもので、小和田駅の周辺で幾つも眠っているオート三輪くらいなら十分走れそうな箇所もある。

そう言うこともあって、この道全体の踏査を実施しなければ、という思いを強くしたのだった。

更に引の田道で特筆すべきは、途中まで道に沿って電線が伸びている事だろう。

引の田道に入ってしばらくしてから現れた電線は、恐らく、下手集落方面への電力供給の為に敷設されたものだと思われるが、この電線とは別に川根平岡連絡線と書いた標識も立っている。

これは、先ほど三角点尾根で見上げた高圧電線を示しており、大井川流域の川根と天竜川流域の平岡とを結ぶ高圧送電線の名称である。標識は、この高圧電線の巡視路の目印なのである。

既に生活道路としては廃棄された道ではあるものの、今でも現業の為にこの地域に出入りする人々に活用されており、それ故に、比較的綺麗に道型が残っているのかもしれない。

下道(塩沢道)との合流地点には10時31分、9.4㎞を経て戻ってきた。

今朝、この地点を通過したのが7時39分、1.3㎞の段階であるから、8.1㎞の距離を2時間52分で歩いてきたということになる。調査をしながらの行程としてはまずまずではあるが、上道の入り口を見落として迂回したり、中道から引の田道への連絡部分で道を見失ったりで、30分程度をロスした。

高瀬橋と小和田駅周辺

さて、ここからは高瀬橋を周って小和田駅まで戻る。

当初予定では門谷川方面まで破線道を辿る予定としていたが、今回は時間的に難しそうだ。

今朝、雪化粧を纏っていた不動沢吊橋周辺は、すっかり融雪していた。深い積雪の小和田駅も見てみたいが、それはそれで探索に支障が生じるし、そもそも、雪の少ないこの地域のこと、飯田線が運休してしまうかもしれない。今朝くらいの雪化粧がちょうどよかったのだろう。

帰路では、不動沢吊橋付近の塩沢道の崩壊部分も調査した。

この部分は鋼鉄製の桟道となっているが、桟道もろとも崩れた箇所があり、通行止めとなっている。

現地で見る限り、歩いて越せないような酷い崩壊ではないが、もちろん、桟道自体は崩れており、普通に歩ける道でもない。不安定な状態で土石が堆積しているだけなので、体重をかけた瞬間に全体が崩れる可能性もある。ここは素直に迂回路を通った方が良い。

宮下夫妻宅を通り過ぎてバイクの横から高瀬道に入り、高瀬橋も訪れておくことにした。

高瀬橋が渡れる状況なら、小和田駅と中井侍駅を結ぶ、程よいトレッキングルートが出来上がるのだが、今となっては、一部のマニアだけが通う廃道だ。

とは言え、小和田駅の訪問者の中でも、高瀬橋まで往復する人の数は、それほど少なくはないように思う。

高瀬橋の主塔下には10時44分着。10.5㎞。

ここは尾根の末端でもあるので、少し戻った地点から5mほどの比高の尾根に上がってみる。

この位置からだと主塔を見下ろすことが出来るのだが、灌木に覆われて主索や踏板はハッキリとは見えなかった。

今はまだ、踏み板の残骸が多数ぶら下がってはいるものの、やがては虚空を渡るケーブルだけを残して、完全に崩れ去るのであろう。

高瀬橋を辞した後、塩沢道を辿って小和田駅下まで戻る。

途中、左手高くに吹雪澤橋梁を見上げる。「寫眞帖」では、この橋梁工事のための陸揚施設の写真などが掲載されているのを見てきた通りである。

当時は、湛水前の天竜川からこの橋梁を見晴るかすことが出来たのだが、今は、周辺の樹木が成長しており、真下まで来ないと橋梁を見ることは出来ない。

小和田駅下の社宅前まで戻ってきたのだが、まだ、多少の時間があるので、そのまま小和田池之神社まで往復することにした。

社宅前、11時4分、11.8㎞。小和田池之神社、11時9分、12.2㎞であった。

私は、この段階で大きな勘違いをしていた。

小和田駅を出発する列車の時刻は、実際には11時17分だったのだが、何故か11時41分発と考えていたのだ。

そんなこともあって小和田池之神社まで足を延ばし、余裕をもって駅に戻ってきたつもりだったのだが、実際には、駅に戻ったのが11時15分頃で、待合室で列車時刻表を見て慌てふためくことになった。

僅か2分程で列車が来てしまうではないか。

この日は、踏査用にサブザックを背負っていたので、そこに詰め込んでいた荷物をメインザックに詰め直し、サブザックを畳んだらすぐホームに上がる。

写真を撮る余裕も殆どなく、ホームに上がると同時に駅の警報が鳴りだし、トンネルから下り列車がやってきた。

20年ぶりの小和田駅は、最後の最後に、慌ただしい出発となったが、雪景色の印象的な姿で旅人を迎えてくれた。その思い出の一夜を胸に、この日の二つ目の探索地である万古渓谷に向かって、小和田駅を後にした。

次に訪問する時が「ちゃり鉄」になるのか、「乗り鉄」になるのかは、まだ分からないが、門谷川への道も探索したいし、引の田線も奥まで踏査したい。塩沢から水窪や門谷に至る道も、一通り歩きたい。何度訪れても新しい発見と探索課題が見つかり、興味は尽きない。

大嵐から小和田を経て中井侍まで続く道が、ハイキングルートとして再整備され、駅前の家を修繕して「小和田茶屋」が開業したら愉快だなと、夢物語を夢想している。

2022年10月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2022年10月。小和田駅を再訪した。

この旅では小和田駅周辺をはじめ、飯田線沿線の集中踏査を実施した。

きっかけは前年12月に行った旅である。柿平、小和田、為栗、伊那田島の4駅で駅前野宿を行いながら、飯田線沿線をじっくりと周った前回の旅では、小和田駅周辺でも塩沢集落付近を中心に、これまで探索したことのなかった下手集落や引の田道を訪れることが出来た。

それでも駅周辺の道の全てを歩き尽くすということは出来ず、多くの踏査課題を見出すことになった。

もちろん、その課題は小和田駅だけに限られるものではなく、飯田線の中でも核心部分にあたる旧三信鐵道区間には、半日から一日をかけて踏査したい旧道や廃村廃集落がいくつもある。

そこで、会社の仕事の都合もあって10日以上の日程を要する「ちゃり鉄」の旅に出ることが出来ない秋期に、4泊5日の日程で飯田線沿線を集中踏査することにしたのである。

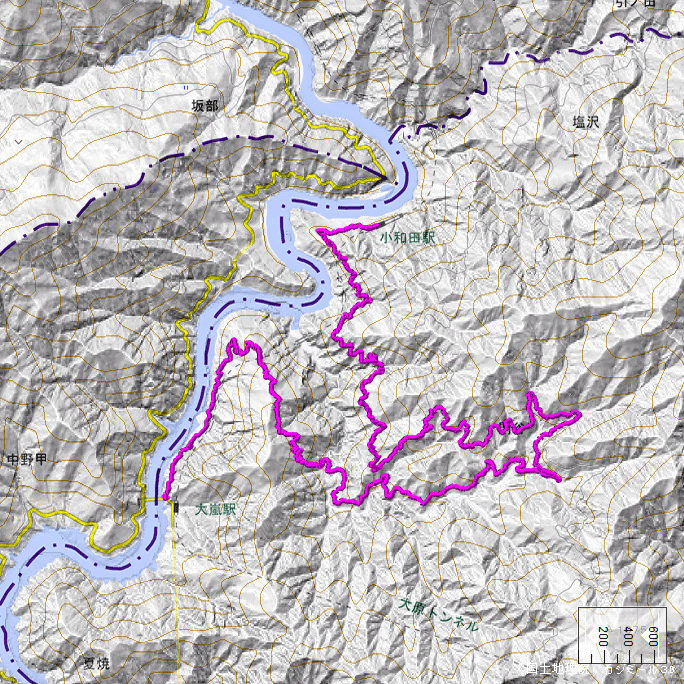

2022年10月の踏査では、大嵐駅から小和田駅にかけての旧道探索を主目的の一つとした。

今でこそ車で辿り着くことが出来ない駅として、全国的にも知られるようになった小和田駅であるが、元々は周辺集落との間に車道もあり、自動車の往来もあった。小和田駅周辺に見られるミゼットの廃車体がその証拠であるが、実際に自動車が往来した道の記録については驚くほど少ない。踏査記録となると更に少ない。

今回は、その旧道を踏査するのが目的である。

小和田駅への第四訪ということになるが、スタートは大嵐駅から。この前日は中井侍駅から萩の坂峠を越えて上平集落に降り、そこから途中集落を経て高瀬橋の信濃側主塔まで急峻な尾根を降った。そして一昨年に辿った旧龍東線を中井侍駅まで戻り、飯田線の列車で大嵐駅まで移動。湯の島を訪れた後、大嵐駅で初めての駅前野宿を行ったのであった。

踏査の詳細記録は現地調査記録にまとめることにして、ここではダイジェストで振り返ることにしたい。

なお、同じ踏査記録を大嵐駅の旅情駅探訪記にも収録していることをお断りしておく。

大嵐駅~粟代・西山集落跡

まず、この日の踏査のGPSログからルート図と断面図を示しておこう。行程距離は16.3㎞、行動時間6時間53分、累積標高差は950m前後という結果になった。

行程は計画上は、西山越の前半部と林道門谷線の後半部で考えていたのだが、現地では林道門谷線の入り口を見過ごしてしまったこともあり、西山林道から天竜川林道を周り込む大きな迂回をすることとなってしまった上に、林道門谷線に残る隧道跡も小和田側の埋没部分しか見ることが出来なかった。

林道門谷線の踏査としては肝心の部分を見逃した形になってしまったが、一方で、当初の予定になかった門谷集落や水窪小学校門谷分校跡を訪問することも出来たので、結果良しとする。

西山林道は鷹巣橋分岐から粟代集落跡までを歩く。6時48分に分岐を通り過ぎ粟代集落跡には7時06分到着。1.4㎞だった。

「町史下巻」によると、西山林道の正式名称は広域基幹林道西山線。その整備が始まったのは1979(昭和54)年からで意外と遅い。

西山林道が接続する同じ広域基幹林道の天竜川線は長野県側で1963(昭和38)年に着工。静岡県の水窪町域では1968(昭和43)年に大原・門谷の二箇所で着工し、1978(昭和53)年11月に20367mが開通したとある。

また、この日のメインであった林道門谷線に関しては、1940(昭和15)年から1943(昭和18)年にかけて、水窪町森林組合により施工されたとある。

これらの周辺林道と比べても、西山林道の整備時期の遅さが際立つが、それは取りも直さず、粟代集落が長らく隣接車道を持たない山中の孤立集落だったことを示すものである。だが、孤立と言っても天竜川を利用した水運によって他の地域とは結ばれていたので、河畔集落として内陸部への陸路を開削し維持する需要があまりなかったということでもあろう。それが崩れるのは佐久間ダムによる天竜川水運の廃止である。

歴史的には、この辺りの旧街道は地勢の険しい天竜川沿いを避けて、その後背山地の山腹を縫いながら尾根越しに続いていた。山間集落はその街道沿いに点在し河畔集落とは枝道で結ばれていた。河畔集落同士は水運によって結ばれていたので、その間の険しい峡谷に陸路を切り開き維持するというのは現実的ではなかっただろう。その辺りの事情は為栗駅の旅情駅探訪記で龍東線に関する調査記録としてまとめていく。

その様な背景を考えると、天竜川から離れた旧街道沿いの山中にある門谷集落を中心にして道路整備が進んだ事情は分かり易いし、佐久間ダムの竣工によって河畔集落が軒並み水没、消滅したことによって、河畔集落と旧街道を結ぶ枝道の存在価値自体が失われ、そこに新しい道路を開削する必要性が無くなったことも理解できる。

西山林道は西山集落や粟代集落へのアクセス路としての機能ではなく、対岸を行く愛知県道1号線方面から先行整備された広域基幹林道天竜川線を通じて水窪方面へアクセスするための短絡路としての機能を期待して整備された林道だと思われる。故に天竜川林道と同様の広域基幹林道の位置付けなのであろう。広域基幹林道は林道とは銘打っていても、実質的には市町村道としての機能を果たすものだからだ。予算の出所が国土交通省系ではなく農林水産省系なのだ。

この林道の道中では大嵐峡の看板が立っていたりして微かな観光誘致の痕跡もあるが、天竜川林道に通行止めが多いこともあって交通量は僅少。実際、この日もすれ違う車は無かった。終始1車線幅の林道であるが、四輪車はともかく、自転車や徒歩での通行には支障はない。

粟代集落跡は林道西山線に面して川手、山手のそれぞれに1軒ずつの廃屋が見られた。地図で見る限り川手には2軒の廃屋があると思わる。

この集落そのものの起源や人口に関しての詳細は文献調査でも得られていないが、「町史上巻」によると、1920(大正9)年10月1日に実施された第一回国勢調査の段階で、「西山・大嵐・粟代」の3集落の合算で9世帯50人の人口が記録されている。

この同じ調査で、「白神」16世帯48人、「夏焼」19世帯69人、「門谷」24世帯119人、「大輪・高瀬・塩沢・徳久保」16世帯82人となっているので、世帯数で見るとこの地域は元々人口希薄で、現在の集落跡は大正期の世帯数を概ね反映したものであると分かる。

町史の国勢調査の記録は1975年10月1日の第12回の記録までとなっているが、第2回以降の記録では門谷地区の合算となっていて「西山・大嵐・粟代」の区分としての推移は分からない。但し、第一回国勢調査での「白神」と「夏焼」を除いた合計49世帯251人は、第十二回国勢調査では15世帯47人にまで減少している。

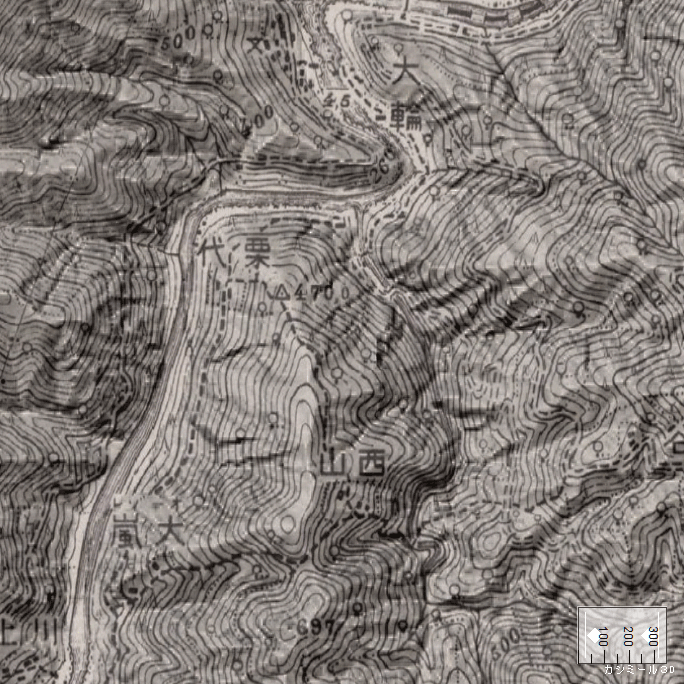

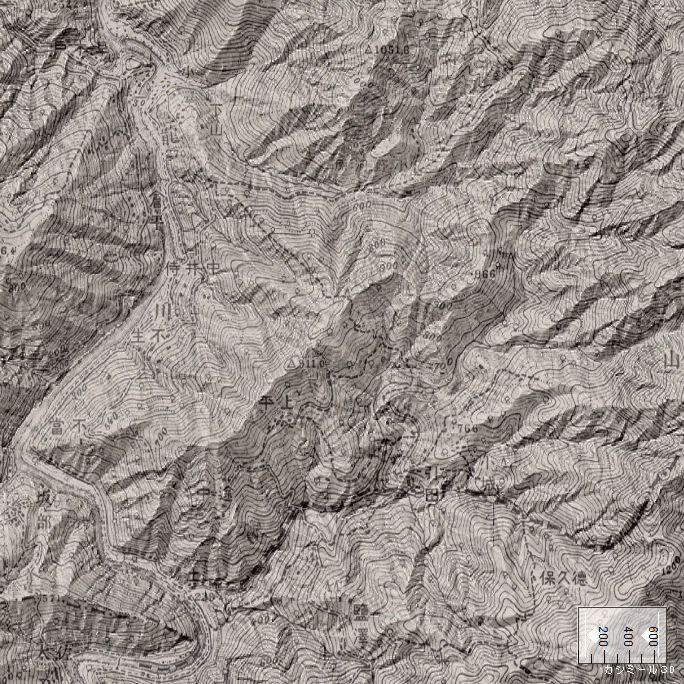

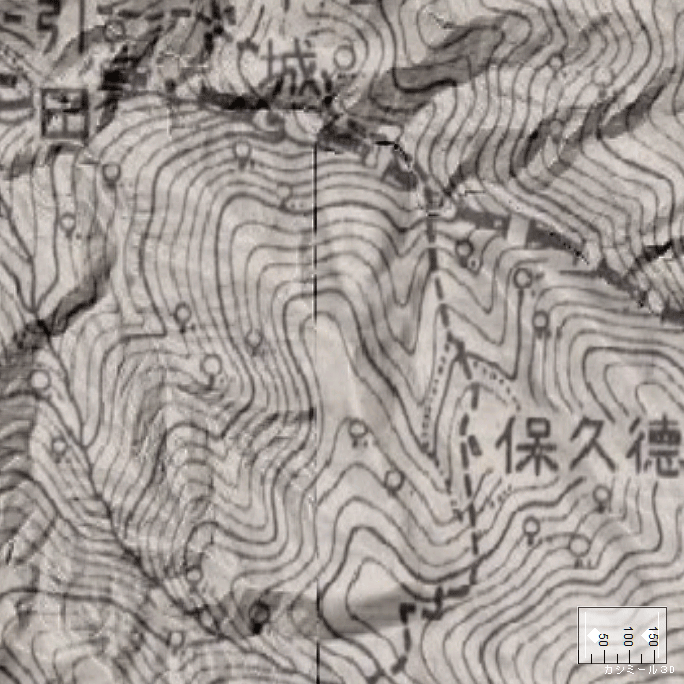

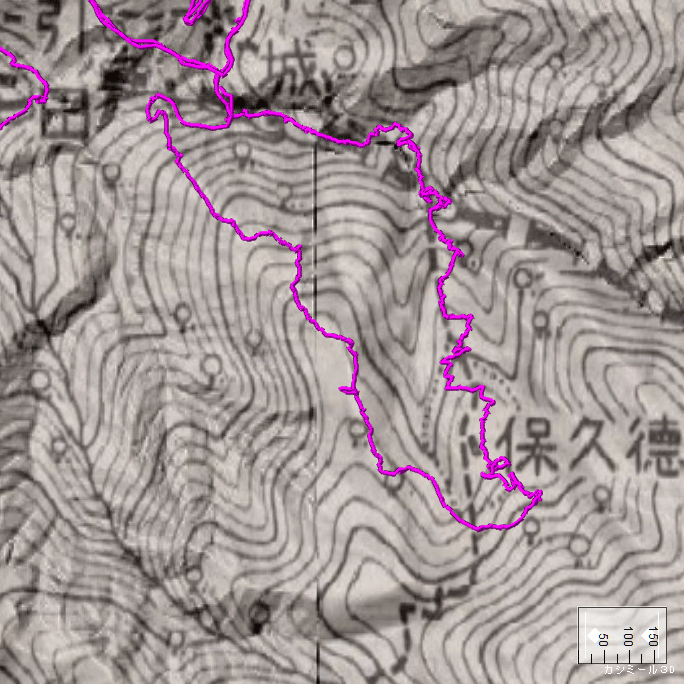

以下に示すのは1936年4月発行の旧版地形図であるが、測量時期は「明治44年測図/昭和8年要部修正」となっており、概ね大正期の現況を示すものと思われる。

この図中では西山3軒、大嵐2軒、粟代2軒の建物記号が判別できる。もちろん、西山林道は存在せず、各集落を結ぶ破線は凡例上、道幅半間未満の小径となっている。半間未満であるから約90㎝未満ということで車両は通行できない杣道だったと分かる。

なお「町史上巻」ではこれより古い江戸時代の人口についても古文書の記載を引いて述べており、それによると、「粟代1軒、西山1軒、門谷9軒、塩沢5軒、夏焼4軒」などが記載されている。

この辺りは文献調査記録で、もう少し詳しく調べていきたい。

粟代では1990年代末期から2000年代初頭までは人の生活があったようである。住人が離村されてからも時々は手入れにも通われていたようで、山手の民家は生活の面影が色濃く残っている。

その民家脇には茶畑が残っており、それを掻きわけて裏山に入ると斜面に神社が残っていた。

粟代集落は2~3軒の集落だったと思われるがそれでも神社がある。

これは何処の集落でも共通しており、凡そ、人が集まって生活した場所には神社や学校が設置されていた。

自給自足に近い生活をしていた人々にとって、周辺の自然は畏れ多い存在であると同時に、恵みをもたらす存在でもあった。それが素朴な信仰心となり神社という形で現れているのだと思う。そういった小さな神社は記録にも残らないものが多いが、その集落の記憶として大切にしたいと思う。

神社から尾根道を登り詰めると、古い石仏や三等三角点「石佛」のある470.02mの尾根。2.1㎞。7時31分。

但し、ここはいわゆる山頂ではなく尾根の末端なので、西山集落跡にかけてはここからも登り道が続く。

登路はしばらくは尾根筋に沿うが、やがて門谷川に面した東斜面にそってトラバースし始める。途中で横切る沢地形では道が消失している箇所もあるが、地形に沿って進んでいくとやがて段畑の跡を経て生活の痕跡が濃厚になり、西山集落跡に到着した。3.6㎞。8時22分。

西山集落跡は2軒の民家がある。上手の民家はかなり大きな建物で、今も手入れがなされているのか、離村時期に比して綺麗な状態に保たれていた。三輪車が放置された下手の民家はやや傷み始めている。

この二つの民家の間には、栃の大木に見守られた伯山神社があった。

粟代集落よりも前に離村した集落のようではあるが、今でも人の気配があるのは手入れに通う人が居るからであろう。

倒壊した家屋やお墓、神社が残るだけの寂しい廃集落もあるが、西山集落跡は何処となくホッと落ち着く雰囲気があった。

下手の民家からは送電線巡視路に沿って門谷川まで急傾斜で降り、小さな吊り橋である西山橋を渡って西山林道に出た。4.4㎞。8時59分。

西山集落跡~門谷集落

西山林道に出ると門谷川に沿って上流に向かいながら、林道左手に分岐していくはずの林道門谷線に注意しながら進む。

門谷線は既に廃道化しており国土地理院の地図でも破線表示になっているが、元々林道だったということもあり分岐を見落とすほど不明瞭な事もないだろうと予測した。しかし、これが誤算で分岐地点付近に明瞭な痕跡を見付けることが出来なかった。

地形図の破線ルートは道が誤っていることも少なくないので、もしかしたら地図に間違いがあるのかもしれないと考えて、門谷本村を大きく迂回し尾根筋を降る破線ルートでアプローチを試みることにして先に進む。

以下に、この踏査での中後半部分のルートを示す。

図中、門谷集落やP653独標の西側に100m未満の距離で近接した箇所があるが、この付近でログが破線道を外している。たったこれだけの距離を短絡しそこなったために、その10倍以上の距離を迂回しているのだから、もっと現地で良く調べるべきだったとは思うものの、それは結果論である。

地図上で天竜川林道沿いの門谷本村に向かう破線ルートが分岐する地点には1軒の廃屋があり、そこから進んだ神社記号のある沢には「神の沢橋」が架橋されていた。

この奥には建物記号が描かれてはいるが、沢から見通した範囲に神社らしき建物は無く、沢筋に踏み跡も見えなかったので奥地の踏査は行わずに先に進む。旧版地形図ではこの沢筋に里道が降りてきているので、「神の沢」の名前のとおりこの沢の奥には何らかの施設の跡があると思われる。

そのまま進むと谷筋から山腹斜面に高度を上げつつ次第に視界も開けてくる。この付近にも日向斜面に埋もれるような民家が1軒あった。入り口には木製の鳥居のようなものが作られている。これは小和田駅の最寄りである塩沢集落の廃屋付近でも見かけたものだ。

そこから顕著なヘアピンカーブと尾根筋を越え、谷沿いに進んで天竜川林道に合流する。8.5㎞。10時

天竜川林道との合流地点付近には「門谷本村橋」が架橋されている。銘板によると1958年10月竣工。

ここから「門谷第二号橋(1978年1月竣工)」、「門谷第一橋(1976年11月竣工)」とつづいて、明るい尾根筋に出て門谷集落に辿り着いた。10.1㎞。10時21分。

この門谷は「町史上巻、下巻」によると、当初は「角谷」と呼ばれ坂部熊谷家の家系による開郷。1427年頃の出来事である。また、門谷地蔵堂の建立が1536年頃とされているほか、牛頭天王や観音堂が存在したことも記載がある。

集落は一度は廃村化したが、現在は、元住民の方1世帯が戻ってきている。その方の住居前から反対側に山を登ると神社があり、その奥には水窪小学校門谷分校跡があった。

この門谷分校は「町史下巻」によると、1879(明治12)年に分教場として開校。この地域の町村名の変遷に合わせ、奥山尋常小学校門谷分室(1895年)、奥山村立奥山尋常高等小学校門谷文教室(1896年)、水窪尋常高等小学校門谷分教場(1925年)、水窪町国民学校門谷分教場(1941年)、水窪町立水窪小学校門谷分校(1947年)と推移し、1969年には児童数がゼロとなって一時閉鎖。最終的に1970年3月31日に閉校となった。最後の児童数は1968年の1名で、1学級、1教員という状態だった。

この集落に関する詳細は文献調査でまとめることとする。

門谷本村を出て本村西側にある地図上の破線道を探るが、林道側からはその入り口が見つけられない。少し先の尾根筋は明瞭で、そこから下れば目的の破線道に合流するので、その入り口付近まで足を延ばすと、車道規格の立派な道型が尾根筋に沿って降っていた。

その道型は明らかに車道のもので落ち葉の下に隠れて所々に簡易舗装も見られる。

これが林道門谷線だと確信して降っていくと、尾根筋に背を向けて反対方向にトラバースを始めた。

九十九折にでもなっているのかと思いながらトラバースを辿ると1軒の廃屋に達し、道型はその奥で棚畑の跡が残る斜面に消えていた。どうやらこの廃屋への取付道路だったらしい。

廃屋は一部が損壊し始めていたが、金属製の物置など、比較的新しい構造物も置かれていた。

母屋とは別に風呂場や厠の小さな建物があるのもこの地域の旧家に共通した特徴だ。

廃屋から元来た道を引き返し尾根筋に乗ると、車道の道型は消えて純然たる山道となる。

そこを降っていくとやがて送電巡視路の標識が現れ、それに沿って設置されたロープを伝って急斜面を降ると、そこに古い道型が現れる。11.9㎞。11時12分。

ようやく目的の林道門谷線に出た。

門谷集落~小和田駅

ロープ伝いに降った先は地形図と対比すると、古い隧道跡の位置ではあるが、振り返った道型の先に隧道はなく、崩壊地があるだけだった。

その崩壊地に近付いてみると、路盤の位置くらいの高さに、斜面に向かって設けられた擁壁の残骸が僅かに残っているのが見えた。なるほど、目の前の崩壊地がかつての隧道跡であり、坑口はこの崩壊地に埋没しているのだ。

目の前の山体を越えて向こう側に回れば、もしかしたら坑口が開いて居るかも知れないと考えたが、この時点ではここに隧道があるという確証を持っていたわけではなく、古い地図からその痕跡の存在を予想していただけなので、小和田側の崩壊の様子を見て西山林道側へのアプローチは断念した。

実際には反対側の坑口は残っており、内部を閉塞地点まで辿ることが出来るようなので、惜しい機会を逃したことになるが、別の箇所の踏査に合わせて再度訪れたらよい。

ここからは林道沿いを行く。道型は明瞭でほぼ水平に進むので足取りも軽い、と思いきや、この道は倒木が多く、潜ったり跨いだりで思ったよりも進まない。

展望も開けないが、所々で樹幹から遠くが見える箇所があり、飯田線の門谷川橋梁も数箇所で遠望することが出来た。尤も、その目視距離の遠さに、これから行く方の距離を思い知ることになるのだが。

道型には随所に石積み擁壁で路盤や法面を補強した箇所があり、孤独に苔生しながら、道を守り続けていた。

岩盤を切り崩して道を開いた箇所も多く、谷側の斜面は急傾斜でかなり際どい。

だが、この道を車両が走り抜けていたのは事実である。

程なくして、カーブした林道脇に逸脱する形で、朽ち果てたオート三輪が現れた。

訪れる者も居ない林道のさ中で眠り続けるオート三輪は、この道を通って小和田駅まで通った人々が居たことを如実に物語るものだ。

1台目のオート三輪から10分足らずで、もう2台目のオート三輪が眠っているのに出逢う。林道の山側法面の脇に寄りかかるようにして眠るオート三輪には、得も言われぬ悲哀が漂っていた。

こうした道型を辿ると、沢筋は概ね消失していることが多い。土石流などによって覆いつくされていることもあるし、洗堀されて路盤が逸失していることもある。前者の場合は見た目の派手さとは裏腹に案外通過は容易だったりするが、後者は一見して通行不可能と分かるほどに悲惨な状態になっていることがある。表層が失われ、急傾斜の岩盤が露出した状態で、僅かな起伏に根の浅い雑草や砂礫が積もった状態だと、滑落の危険性が高く通過に躊躇する。

今のところ歩けないような場所には遭遇していないが、ところどころ、かなり酷い状況にはなっており、今後数年のうちに通り抜けが不可能になりそうな印象を受けた。

途中、桟道や小橋、切通も絡めつつ進んでいくと、目の前に恐れていた岩盤崩落地点が現れた。13.3㎞。12時1分。

距離にして25m程と思われるが、スッパリと切れ込んだ谷は岩盤が露出し、その所々に瓦礫を乗せた草付きとなっている。根の浅いこれらの雑草は体重を支える支点にはならず、岩盤が露出した斜面に灌木は生えていない。

となると、岩肌にホールドとスタンスを確保してクライミングの要領でトラバースしていくしかないのだが、一見したところ、使えそうなホールドやスタンスにも乏しい。

高巻きするにしても斜面は上部ほど傾斜が立っており、登った所で進退窮まるのが目に見えていた。下巻きも傾斜がきつ過ぎる上に不安定な瓦礫が堆積しており、降りたら最後、巻き上がってこれない。

目の前の斜面をやや上向きに弧を描きながらトラバースするしかないのだが、足元の僅かなスタンスが崩れたら体を保持する術はない。

諦めて戻るとなると、門谷から塩沢に抜けて小和田駅を目指すか、西山林道に出て大嵐駅を目指すかのいずれしかないのだが、それは非常手段である。

結局、斜面の手前で時間をかけてルートを見出し、絶対に失敗が許されないトラバースに入ることにした。

この日は野宿装備も一式背負っており荷物の容量は80L。20㎏近い装備が背中に乗っており、トラバースする体を斜面から引き剥がそうとする。

両手は地面を掴むことが出来ず、最大限の摩擦で体を保持しているに過ぎない。恐怖で斜面に貼りつけば身動きが取れなくなるし、離れすぎると谷に向かって背中から転落する。このパターンでの転落は致命傷となり得る。

そうかといって、不用意に動いて足が滑ればそのままの姿勢で10mほど滑落する。

途中、ほんの数mのホールドが悪くそのまま先に進めなくなる。心拍や呼吸が激しくなり、汗がしたたり落ちる。喉はカラカラだ。

谷に向かって傾いた上に土を被ったスタンスは足幅の半分ほどしかない。その上で足の向きを180度変える。そして、摩擦だけで留まっている両掌に体重をかけつつ、少し戻りつつ斜面を登る。

慎重に、ゆっくりと、確実に。でも、淀みなく、迅速に。

こうして何とか悪場をやり過ごして灌木を掴める地点に達することが出来た。

この先も急傾斜の岩盤を元の路盤の高さまで降らなければならないが、一先ずここで水分補給をして気持ちを落ち着かせる。その後の下降も、ホールドに使える灌木の間隔が広くて緊張を強いられたが、何とか崩壊地の先の路盤に降り立つことが出来た。

こちらの側から見ると、斜面上部に向かって古い残置ロープがあったが、ここを越えた先人もやはり斜面中ほどをトラバースしたのだろう。

白ナギと名付けたこの崩壊地の通過には24分程を要した。この地点は、3点支持やトラバースといった知識があり、装備と経験と技術がなければ、安全に通過することは難しい。安易に踏み込めば死亡事故を起こすことになるだろう。

白ナギを越えた後は門谷川橋梁の上にある明瞭な尾根を切通で抜ける。

そして程なく眼下に大輪から佐太にかけての天竜川の屈曲地点を見下ろすようになるのだが、もちろん、ここに在ったはずの集落は水没し跡形もない。門谷の集落から小和田駅まで降り飯田線で通学した経験のある人の回顧談には、大輪の難所で渦に捕まった筏が、朝から夕まで渦でもがいているのを見たという話しが紹介されているが、その頃の眺めはまた、素晴らしいものだっただろう。

そんな思いに浸る間もなく、この付近で再び難所が現れる。

今度は、不安定な倒木が掛かった岩盤の抜けだ。

ここは倒木が無ければ越えることは出来ない。トラバースも高巻きも下巻きも、いずれも不可能である。

しかし、苔生した古い倒木を1本橋のようにして渡るのは自殺行為である。

辛うじて、山側に倒れ込んだ屈曲した細い倒木に足を置きながら、谷側に倒れ込んだ太い倒木に手を置いて、蟹歩きで越えることが出来たのだが、足を置いた倒木が折れたらそのまま転落する。倒木が腐朽して消失したら、クライミング用具無しでこの箇所を越えることは出来なくなるだろう。

この際どい難所を越えた後は比較的道型が安定し、大きな石積みで補強された箇所も現れる。石積みがワイヤーで補強されており、後年になって水窪町が補修整備を行った箇所のようにも思われた。

355mの独立標高点が描かれた最後の切通には、軽トラの残骸が眠っている。ここまでで3台目ということになる。青果や鮮魚という文字が荷台に記されたその軽トラは、紛れもなく、小和田集落の住民の生活のために食料を運ぶ任務に就いていたものだ。15.6㎞。13時24分。

今日の姿からは想像もつかないことではあるが、かつて、この道を車や人が通ったのである。

最後の切通からは地図上の破線道とは異なり、一旦尾根に沿って天竜川の方に降った上で、ヘアピンカーブで折り返して小和田駅に向かう。

この降りにも木桟道があり、駅の近傍の道端には古い倉庫があった。

そして最後の右カーブを抜けると、飯田線の第四大輪隧道の小和田方坑口が目に飛び込んできた。

来し方を振り返れば、案外、歩きやすそうな顔をして門谷林道が続いていた。

16.2㎞。13時38分。

林道の終点付近には標識が立っているがもはや何も読み取れなかった。

状況的に通行止めを意図して設置した標識だと思われるが、門谷方面を示した表示があったことを示す画像がネットに公開されていた。実際には赤字で記された通行止め表示が消失した後に、誰かが門谷方面を示す情報を書き入れたのではないかと思うが、真偽は定かではない。

オート三輪の残骸などを眺めつつ旧貨物ホームを横切り小和田駅着。

16.3㎞、13時41分。6時間54分の行程だった。

本来は、ここから小和田池之神社などを巡り、門谷川橋梁付近までを周回する破線道も踏査する予定だったのだが、門谷集落を大きく迂回したこともありここで時間切れ。門谷林道の廃隧道も含め幾つかの課題を残すことになったのだが、それは、「また来い」というメッセージだと受け取っておくことにした。

駅に到着してすぐに544M普通列車が到着するので、まずはその撮影を行う。この列車は、9時22分に上諏訪駅を出発して、16時16分に豊橋駅に到着する。明るい時間帯に飯田線全線を走り抜けるので、鉄道ファンも乗り通しの利用客が多いのか、この列車から小和田駅に降りてくる人の姿はなかった。

小和田駅周辺

列車の出発を見送ってホッと一息。

さて、小和田駅は16時1分、554Mで佐久間駅に向けて出発の予定であるから、2時間20分の余裕時間がある。

この時間を利用して高瀬付近まで足を延ばし、これまで十分に探索しきれていなかった箇所を調査することにした。門谷橋梁側の探索は相応の時間を要することが見込まれるので、機会を改めて取り組むことにする。

とは言え、一先ずは駅舎に入って休憩し、不要な荷物をデポすることにした。

昼下がりの小和田駅にやってきたのはこれが初めて。

前回の訪問では、午前中を探索時間に充てたが、その際も、小和田駅は11時17分発の511M普通列車で為栗駅に向けて出発しており、午後の早い時間帯の駅の姿を見るのは初めてだった。

この日は10月ということもあって他の訪問者の姿もなく、小和田駅の周辺は静かで落ち着いた空気が漂っていた。

小和田駅は山の北北西斜面に設けられていることもあり、この時刻、辺りの稜線は日差しを浴びて明るく輝いていたが、駅舎から社宅にかけての一画は日陰となっていた。そういえば、小和田駅に日差しが照り付けている様子は見たことがない。

過去3回の訪問はいずれも駅前野宿だったので、夕方に訪れ早朝や午前中に駅を後にしていた。今回は昼下がりの訪問ではあったが、10月ということもあって、陽光が駅に降り注ぐには至らなかったようだ。

日の当たらない待合室は、ひっそりと薄暗い。ただ、木製の窓枠には温かみもあって、居心地は悪くない。

三信鐵道が全線開通したのは昭和に入ってからで、小和田駅周辺の集落が隆盛を極めたのも、もちろん昭和のことだ。

令和の現在にあって昭和は既に近代と現代の境目のような時代になっているが、私が生まれたのが昭和末期だったこともあり、小和田駅の佇まいには幼少期の記憶を呼び起こす何かがある。

ホームに上がってみると、高瀬橋付近から向こうに続く南進の山並みが、日差しを浴びて穏やかに横たわっている。その山並みは前日に越えてきたばかりの山並み。

中井侍駅から伊那小沢駅経由で萩の坂峠を越え、上平、途中の両集落を経て、高瀬橋の長野県側主塔まで尾根を降り、そこから中井侍駅までの旧龍東線を歩いてきたのだ。

今日はこれから高瀬橋まで足を延ばす。高瀬橋を渡ることはもはや叶わないが、これで、高瀬橋の両端の旧道を全て探索することになる。

いずれ機会を見つけて河内川を渡り、旧龍東線を繋ぐ踏査を行うつもりだ。

さぁ、昨日の峠越えの余韻を噛みしめたら出発することにしよう。

ここからは、GPSも外して身軽なデイパックに軽食や水を詰めてのハイキングだ。

小和田駅から「駅前通り」のスロープを降り、社宅と製茶工場跡に至る。

小和田駅の記録でこれらの建物に触れていないものは殆どないが、逆に、その歴史をつぶさに調べたものも殆どない。記録が限られているのが最大の理由ではあるが、これらの建物に人が居た当時のことを知る人が健在なうちに、その貴重な記憶を記録に残したいものだ。

社宅の下で樹木に抱かれて眠るオート三輪にも挨拶をして、高瀬橋に向かうことにする。

落ち葉が積もった旧龍東線は、秋の木漏れ日が心地よい静かな散策路となっていた。

途中、宮下夫妻旧宅の手前で石垣の上に見えていた廃屋にも立ち寄ってみた。この廃屋に立ち寄るのは初めてだ。

この一画には恐らく2棟ほどの建物があったはずだが、現在も建物の体をなすのは1棟のみで、もう1棟は既に倒壊して瓦礫の山と化している。

この付近は、かつては高瀬と呼ばれ、宮下夫妻宅以外にも数世帯が居住していたようだが、その正確な数や推移、集落の起源は分からない。

ただ、元々、天竜川と河内川(高瀬川)が合流するこの付近には筏師の作業場があり、土場と呼ばれてもいた。旧版地形図には「土場」の表記が残っている。

そして、宮下夫妻のご主人は筏師を生業とされており、また、筏師相手の旅館業を営まれていたということが文献調査で明らかになっている。

それら住民の一部が、佐久間ダムによる水没後、現在位置に転居してこられたのだ。

ということは、この廃屋も、1957年に佐久間ダムが竣工した後にこの地に建てられたということになるだろう。それから70年に満たない間に、この地域から一切の人煙が消え失せたのである。ダム開発によって反映するのは遠く離れた都会であり、ダムが設けられた地域は衰退する現実をまざまざと実感する。

龍東線に戻り高瀬橋まで足を延ばす。

渡ることが出来ないのは分かっているのだが、昨日はこの彼岸まで辿り着いたので、今日は此岸まで辿り着いて、この区間を「繋げる」ことにしたのである。

向こう側では「高瀬橋」と漢字表記の銘板が刻まれており、こちらは「たかせはし」とひらがな表記になっている。「昭和三十二年一月竣工」の表示はもちろん変わらない。

それにしても、1957年に架橋されて僅か65年のうちに前後の道もろとも完全に廃棄されるとは、儚いものだ。

この高瀬橋の架橋に関しては、全く資料が見つからず、水窪町、天龍村のいずれに問い合わせても、詳しいことは分からないままだ。

但し、2022年の現地調査で天龍村役場を訪れ道路台帳の閲覧を申し出た際に、「中井侍から高瀬橋に至る旧道は村道ではなく作業道として整備した。その為、道路台帳にも一切の登録がない」ということを村役場の方から教えていただいた。

佐久間ダムの水没に関する公共補償の記録を細かく調べれば、この付近の道路の付け替え工事が水没補償の一環として実施された経緯が明らかになるはずだが、今のところ、具体的な実施計画書などは見つかっていない。

その辺りの経緯は、別途、文献調査にまとめることにしたい。

高瀬橋を辞した後は、宮下夫妻の旧宅横を通り抜け、不動沢吊橋の手前まで足を延ばす。

目的はこの付近にある洞穴を確認するためである。

と言っても、これは、自然洞穴を確認するためではない。この不動沢吊橋付近ではJR飯田線は長尾隧道を通り抜けているのだが、三信鐵道時代、この付近の隧道工事にあたって工期短縮の目的もあって横坑が設けられたらしく、自然洞穴を利用した横坑の一つがこの付近で坑口を露わにしているようなのだ。

横坑の存在に関しては「建設概要」の中にも明確に記載されているのだが、その正確な位置までは記載されていない。工事図面が手に入ればいいのだが、現段階ではそういった資料は見つかっておらず、この付近で見つかる洞穴が、本当に長尾隧道の掘削工事に用いられた横坑だという確証はない。

これまで何度か不動沢吊橋を渡ってはきたが、実際のところ、そんな洞穴が存在することには気が付かなかった。

それ故に、一見して分かるような規模のものではないのだろうが、現存するらしきその洞穴を確認はしておきたい。

かくして不動沢吊橋付近を探索し、通行止めになっている桟道下の斜面下部に、それらしき洞穴を確認することが出来た。

入り口付近から中を覗き込んでみたが、人工的に掘削したような痕跡が残っており、位置的に考えても長尾隧道の工事の際に横坑として拡幅されたことは間違いなさそうだった。

中に入って奥を探索することも考えたが、半分ほどが土砂で埋没している現状を鑑みると、それは危険すぎるようにも思われたので、洞穴の存在を確認し入り口付近を写真に収めるだけにしておいた。

小和田駅周辺は今後も現地調査に訪れることになるので、文献調査などで新事実が判明すれば、この洞穴も再調査を行うことになるかもしれない。

高瀬付近での探索の目的はこれで果たせたので、小和田駅の方に戻り小和田池之神社も訪れることにした。

龍東線を歩きながら遥か行く方を眺めると、八嶽山に続く山並みが西日の中に横たわっている。手前にはP355独標尾根が天竜川に向かって落ち込んでおり、その先で水面は屈曲している。

ダム以前の天竜川では、今より10m以上深い所に天竜川が流れており、此岸には小和田集落、対岸には佐太集落が軒を連ねていたはずだ。そして、その間を結ぶか細い佐太吊橋も見えたことだろう。

そんなかつての姿に思いを馳せながら小和田駅下まで戻り、そのまま神社に向かって足を延ばす。

小和田池之神社を初めて訪れたのは2021年12月のことだったが、その時に2度訪問したこともあり、3度目となる今回は、既に勝手知ったる神社道という感じ。5分程の行程で神社に達し、小さな祠にお参りする。

既に述べたとおり「水没補償」の僅かな記述から、この神社が元々は諏訪神社で、佐久間ダムの水没に伴う公共補償の一環として移設したものであろうということは突き止められたものの、何故、現在は小和田池之神社と呼ばれているのか、相変わらず分からない。

ただ、今朝から通ってきた粟代、西山の集落でも見られたように、ほんの数世帯の集落であっても神社を伴っているのが印象深い。

私自身、こうした地域で道なき道を半日なり一日なり歩いていると、自分の存在の小ささや無力さを思い知るとともに、自然に対する畏れに似た感覚を抱いたりするのだが、そのさ中で自給自足に近い生活を送る人々にとっては尚の事であろう。

そうした人々の思いが神社を建てて神を祀るという行為として表れているのだと思うが、それは教義や権力に彩られた宗教ではない素朴な信仰心だと感じている。

そういった人々の心に思いを馳せるひと時を大切にしたい。

復路も5分程で戻り、小和田駅の西側にあるナガ沢を渡る。

この沢を渡った地点が小和田池之神社の参道入口といった心持ちである。

この日、小和田駅周辺で予定していた全ての踏査・探索を終えて、駅前に戻ったのは15時29分であった。

すると意図せぬことに、小和田駅には秋期に臨時列車として運行される「飯田線秘境駅」号が停車していて、ちょうど、大勢の乗客が駅前に出てくるところだった。中には、猛ダッシュでスロープを走り下り、社宅の向こうに消えて行く人もいる。停車時間のうちにミゼットを撮影しに行ったのだろうか。

思わぬ喧騒に戸惑ったものの、ホーム上にはあまり人の姿はなく、最後尾まで移動すると車掌が記念撮影用の看板を設置しているところだった。

車内にも人影があったが、こういう時に、車外に出る人、出ない人、寝ている人、色々で面白い。

出発時刻が近付くと散らばっていた人々がホームに戻ってきて、若干混雑する。ここでもミゼットの話題が聞こえてくる。時間が無くて見ることが出来なかったと残念がる声もする。停車時間は15分程度だから、ミゼットの位置を知らなければ辿り着けないのかもしれない。

やがて、それらの乗客が乗り込んでホームの人影が無くなる。車掌からは「乗りますか?」と声を掛けられるが、もちろん、私は列車を見送る立場なので、その旨を伝える。

静かに出発していく列車の最後尾では、乗務員がこちらに向かって手を振っていた。

私も手を振り、第四大輪隧道に消えて行く「秘境駅」号を見送った。

小和田駅らしからぬ喧騒が去ると、静寂が戻ってきた。

いつものように自分一人かと思いきや、他にも一名、訪問者の姿がある。

私が周辺を探訪している間に普通列車でやってきたのか、先ほどの「秘境駅」号から降り立ったのかは分からないが、お互い、少し距離を隔てつつも、静かな小和田駅でのひと時を楽しんでいた。

やがて、豊橋に向かう554M普通列車がやってきた。

今日は、この列車で佐久間駅まで移動し、そこで駅に併設された図書館を訪れ文献調査を実施する。

その後、相月駅に移動して初めての駅前野宿。

濃密な踏査を行うことができた充実感と共に小和田駅を後にした。

2022年11月(ぶらり乗り鉄一人旅)

2022年11月。小和田駅を訪れた。これが小和田駅の第五訪だ。

読者はお気付きになるだろうが、前回の訪問が2022年10月であるから、僅か1ヶ月で再び小和田駅を訪れたことになる。

こんな短期間で同じ駅を訪れるということは珍しいのだが、これには訳がある。

元々、この秋には大井川鐵道の乗り鉄の旅と、尾盛駅を中心とした現地調査を行う予定だった。

特に、尾盛駅に関しては、田代集落から大無間山を経て尾盛駅に至る古い登山道を踏査した上で、尾盛駅での駅前野宿と周辺調査を計画していたのである。この時期に計画していたのは山ヒルを避けるためで、早春や晩秋に、積雪があるかないかの際どいタイミングを見計らって現地調査を実施したかったのだ。

しかし、この年に発生した水害によって、大井川鐵道は、大井川本線の家山~千頭間と、井川線全線が運休となってしまったため、この計画は翌春以降に持ち越すことになった。

その為、この秋の日程を大幅に変更する必要が生じたのだが、丁度、2回に分けて実施する秋の旅の1回目で飯田線を集中的に調査したこともあって、その時に見付けた新たな課題や、かねてから実施したかった課題を実施すべく、2回目の旅も飯田線沿線を訪れることにしたのである。

この2回の旅によって、これまでに駅前野宿を実施したことがなかった千代駅、中井侍駅、大嵐駅、相月駅、伊那小沢駅、鶯巣駅、唐笠駅で駅前野宿を果たすことも出来た。

この11月の飯田線沿線集中調査では大嵐駅から佐久間駅までの静岡県道大嵐佐久間線の全線踏査の他、為栗駅から谷京峠、飯島道、名田熊道、万古道を周回する旧道踏査を行った。更にこの探訪記でまとめるのが小和田駅第五訪となる伊那小沢駅~小和田駅間の踏査である。

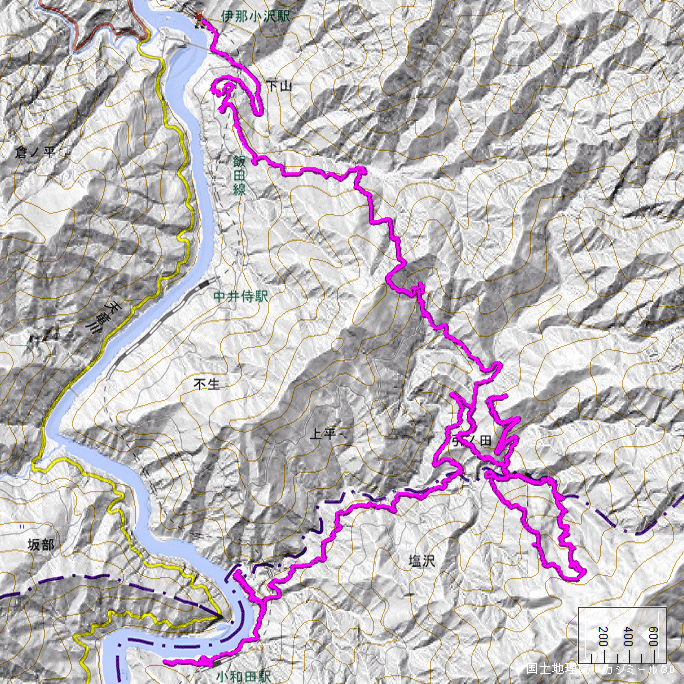

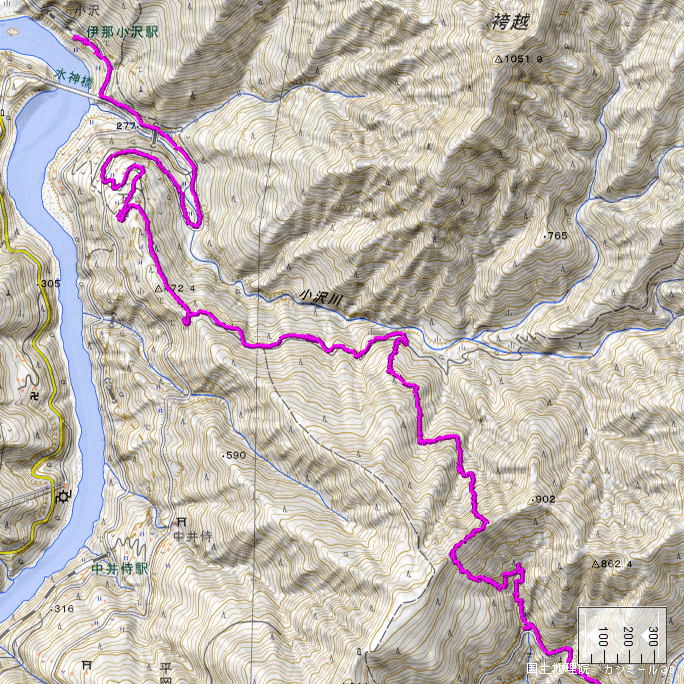

この踏査では、2021年12月の踏査で一部歩いた引の田道を始め、北遠南信国境の萩の坂峠の山中に残るトロッコ隧道跡や、徳久保集落跡など、小和田駅周辺でも殆ど知られていない山中の遺構・廃集落を巡る。以下に、この踏査のGPSログを元にした全体のルート図と断面図を示しておく。

行程距離24.1㎞。行動時間9時間30分。累積標高差は1900m強。最大到達標高は980mほどになる。

この距離で行程の半分以上は廃道や道のない尾根越であるから、中々、ハードな現地調査となったが、道のない場所や痕跡の乏しい場所を地形図とコンパスを頼りに歩いて行くというのは、登山らしい登山である。飯田線沿線ではそういう現地調査が多くなるが、かつてこの地を歩いた人々の微かな痕跡を辿る旅は実に味わい深い。

もちろん、それには周到な準備や十分な経験が必要となることは言うまでもないが、準備や経験が不要な登山というのは、そもそも登山とは言い難い気もする。

ブロックとしては、伊那小沢駅から萩の坂峠を越えてトロッコ隧道跡を探索し終り林道天竜川線に降るまでが前半、そこから徳久保、小城、引ノ田集落を周るまでが中半、引の田道を経て小和田駅に至るまでが後半という位置づけである。

全体の詳細は文献調査記録や現地調査記録にまとめることにして、この探訪記ではダイジェストをまとめていくことにする。

伊那小沢駅~山伏沢橋

さて、この日の伊那小沢駅の出発時刻は5時49分。夜明けには遠い時刻で、辺りはまだ真っ暗だ。こんな時刻に出発するのはもちろん、この日の行程が長く所要時間が読めないからだ。

特に、正確な場所を掴めていない萩の坂峠付近の廃トロッコ隧道の探索には時間を要する可能性がある。そのため探索でロスを生じても他の目的地を捨てなくてもいいよう、序盤は夜明け前に通過する計画とした。以下にこの前半部分の地形図も示しておこう。

伊那小沢駅周辺の探索は機会を改めることにするが、実はこの序盤の伊那小沢駅付近の下山集落は、越えていく先の南信の集落群と関係が深い。

というのも行く方萩の坂峠を越えた先にある上平集落には、下山尋常小学校の上平分校があったからだ。峠を挟んだ此方と彼方ではあったが、同じ南信地域に属しており、強い結びつきがあったのである。

以下に示すのは、1936年4月発行の旧版地形図である。旧道や集落の位置関係が分かるように注釈図を重ね合わせてある。

旧版参考地形図:伊那小沢~塩沢集落付近(1936年4月)

ここに記された桃色のルートは、それぞれこの地域の秋葉道の派生路である。

詳細は文献調査でまとめるが、天竜川に沿って進むものが龍東線、中井侍~不生~不当~途中~塩沢と続くものが遠州街道などと呼ばれてもいた。最も山側にあって萩の坂峠やブナ峠を経由するルートは、上平、引ノ田、小城、徳久保などの集落の住民に利用されたルートであり、これが今回の踏査対象となるルートである。

上平集落からは、萩の坂峠越、遠州街道のいずれも利用することが出来たが、距離的には峠越えの道の方が近い。車など無い時代、上平の集落の人々が下山集落や満島(現在の平岡)集落に出るためには、この萩の坂峠越えの道を利用したのである。

林道天竜川線が開削され、車社会となった現代にあって、この道を生活上の必要に駆られて越える人は居ないが、山中に残る道の跡を辿りながら、この地域に暮らした人々の生活を偲びたい。

そんな思いで歩き始めたものの、全体の距離が長く高台にある下山集落の通過は夜明け前となった。6時14分頃到着。1.6㎞。

民家には明かりが灯り、既に朝の支度が始まっている様子。遠く、伊那小沢駅が照明に照らされて横たわっている。

このルート自体は、ひと月前にも探索を行っている。その際は、中井侍駅~伊那小沢駅~萩の坂峠~上平集落~途中集落~高瀬橋~中井侍駅と周回するコースで歩いたのだった。

伊那小沢駅から萩の坂峠にかけてのルートは、その時に歩いたルートと一部重なっており、下山集落内は同一ルートとなる。中井侍集落に続く村道と別れて急勾配の九十九折で下山集落内を通過していく。眼下に下山小学校の跡を眺めつつ集落の上端を通り過ぎ、更に奥に続く林道小野河原線に入る。

この後、工場跡、下山神社入り口と廃屋、四等三角点「中井侍」付近の峠地形と廃屋など、幾つかのランドマークを再確認しながら軽快に進んでいく。

四等三角点「中井侍」付近では、草むらに埋もれるようにして残る廃屋を訪問する。

6時29分。2.7㎞。

この小さな峠からは送電線巡視路が尾根筋に登っていくのが見えるが、前回の踏査の際、この尾根筋を外した山腹に旧道跡が残っていたのを確認しているので、尾根筋には入らずに林道をそのまま進む。

この林道に沿って右手に旧道が分岐していくはずなのだが、その分岐地点が分からない。前回は斜面を逆向きに登っていく作業用の踏み跡を辿って斜面に入り、その途中で旧道と合流したのだが、その踏み跡の目印になっていたピンクテープを見落としたようで、かなり奥まで林道を進んでしまった。

辺りは霧に包まれ薄暗い。林道は尾根筋から外れて緩やかな傾斜を保ちつつ小沢川の方に降りていくので、目的のルートとの距離も開いていく一方だが、薄暗い斜面に手当たり次第に突っ込んでいくのも憚られる。

小沢側のトロッコ隧道口は埋没して消失していることを記録から確認しているが、凡その位置は掴んでいるので、最悪、その位置に直達する沢の入り口まで林道を歩くことも考えつつ、斜面に取り付く場所を探しつつ歩いて行くと、前回と同様、作業者の踏み跡が斜面を逆向きに登っていくのが見えた。ピンクテープもついている。

旧道に途中から合流する形にはなるが致し方なし。ここから斜面に取り付いた。

6時47分。4.0㎞。548m地点であった。

最大傾斜線に沿って斜面を登って行けば、やがて、旧道に合流するであろうと予想して、急傾斜の斜面を登っていく。踏み跡は意図する方向には延びていないので、直ぐに離脱して直上する。万一、旧道が消失していても尾根に上がれば前回踏査済みのルートに入るので、萩の坂峠までは迷わず辿り着ける。

急傾斜の斜面を息を切らして登るうちに進路右側に前回も目にした防鹿ネットが現れた。そのネットに沿って登り詰めていくと、防鹿ネットが段差状になっている区画があり、その段差の部分に目的の旧道があった。

6時58分。4.3㎞。636m地点であった。

結局、林道を離れて斜面に取り付いてから、時間にして11分、沿面距離で0.3㎞、高距で88mを進んだだけなのだが、先行きの不明瞭な霧の山腹斜面の直上とあって、体感的には30~40分程を消費したように感じていた。

この感覚のズレは非常に重要だ。

というのも、道迷い遭難の事例分析を読むと、遭難者の多くが「道が分からなくなった瞬間から時の経過が異常に早くなったように感じた」という趣旨の発言をしているからだ。

実際には10分程度しか経過していないにも関わらず、その10分を30分にも60分にも感じる時間的な錯覚を生じると、「道に迷った」という自覚の下では必ず焦りを生じる。その焦りは冷静な判断を妨げることになり、往々にして登り続けて尾根に上がるという鉄則を破る判断を下すことになる。

登りがきつくて先が見通せなければ尚更だ。当てもなく水平にトラバースしてみたり、沢筋に降れば楽なはずだと考えてみたり、何の根拠もない決定に身も心も委ねてしまう。多くの遭難事例がそれを如実に物語っている。

私自身、「斜面のどこかをトラバースする旧道と必ず交わる」と予想していたものの、その気配がない中で登り続けることに不安も感じていた。仮に旧道が消失していたとしても登り続ければ先月歩いた尾根筋に到達できることは分かっていたが、地図上で見る距離と自分が歩いてきた経過とを比較すると、尾根筋に達するにはかなりの時間ロスを生じるようにも感じていた。

無知や経験不足による遭難も多いが、中途半端な知識や経験が招く遭難も多いに違いない。自然の只中にあっては、自分の知識や経験に対する過信は命とりだ。

この時感じた感覚は決して忘れてはいけないし、侮ってはいけないものだと思う。

この防鹿ネットと旧道の交錯は先月の踏査でも経験しているのだが同じ場所ではない。

先月は防鹿ネットで囲まれた区画の入口付近であり今月は出口付近にあたる。従って、ここで交錯した旧道を辿って山を降れば、もう一箇所、防鹿ネットを横切る箇所を経て、見落としていた林道との交錯部分に出られるはずだったが、それは目的地に対して逆行することになるし、今回の踏査の主目的は廃隧道にあったので、このまま旧道を峠に向かって登ることにした。

文献調査によればこの峠道はブナ峠を経て水窪まで続いていることが分かっている。今回はブナ峠越は踏査対象としていないが、いずれ、水窪側からブナ峠、萩の坂峠を越えて伊那小沢に至るルートを歩き通すことになる。その際に、見落とした地点を特定することが出来るだろう。

ここからは山腹をトラバース気味に進みながら緩やかに登っていく。

かつて木材搬出の為に使われたという記録の残る道型には、所々、苔生した石垣も残っていた。トロッコ道だったという記述もあるが、森林鉄道が走っていた訳ではなく、恐らくは木馬道だったのだろう。もちろん既にトロッコの痕跡はなく、森林施業用の杣道といった雰囲気だ。

周辺は植林地が広がっており、霧の中ということもあって薄暗い。倒木や路盤の流出箇所もあって、道が不明瞭なところもある。こういう所では、道型が概ね水平に続いている想定で獣目線で地形を読むことになる。実際、人が切り開いた古い道を野生生物が利用していることも多く、山人の自然感覚の確かさを実感することがある。それに反して、新しい道は得てして人間本位に無理やり開かれていることが多い。

やがて植林地を脱し広葉樹の二次林に入る。樹木が細いので伐採後の二次林だと分かる。標高も上がり空は開けて少し明るくなる。

そのまま傾斜地を斜上していくと、行く手に久方ぶりの人工物が目に入ってきた。

近付いて見るとそれはフェンスに囲まれた構造物で、苔生したコンクリートや蓋が付いていたことから貯水槽のようにも見えたものの、結局、何の施設なのかは分からなかった。

この構造物付近からは岩盤も現れるようになり、上空の開け具合から稜線が近いことも察せられる。

ただ、この日は霧の中で視界は開けない。

緩やかに右カーブを切りながら尾根筋を乗り越していくと、やがて顕著な沢地形が現れる。事前調査でこの付近にトロッコ隧道の小沢側出口が埋没していると確かめていたのだが、実際の地形はかなり急峻だ。

そして道が崩れて不明瞭になったその先に、沢の源頭部を渡る崩れかけた金属製の橋が忽然と現れた。

7時21分。4.9㎞。706m地点であった。

橋の手前は岩盤に擁壁の残骸のようなものが残っている。隧道を経てこちら側にもトロッコ道があったはずなのだが、眼前の状況はそれを否定している。ここにこの状態で木材運搬用のトロッコを通すことは出来ない。

かと言って、ここまでの道中で分岐する枝道はなかったし傾斜的にも無理だった。萩の坂峠の尾根を越えた先、山伏沢に降った先の現存するはずの隧道跡も、文献調査で読み取った標高は700m程度。

隧道は概ね水平に掘削されていたであろうから、やはり、この沢の周辺のどこかに隧道の小沢口があったはずだし、それは恐らく橋を渡った先だったのだろう。

現地の様子をしばらく観察してみたのだが、結局、この擁壁の残骸の位置に木製の片桟道のようなものを設けて、橋の位置から岩盤斜面をトラバースしつつ金馬道が続いていたのであろうという結論に達した。

崩れた部分はかなり際どい状況であったが何とか通過し橋の袂に到着する。金属製の橋で踏み板は金網。ここを木材運搬のトロが通過したようには思えないが、急峻な谷の左岸側には道型の痕跡は見つからない。

橋は大人一人の体重を支える程度には安定しており、渡るのに不安はなかった。

場合によっては林道口からこの谷を遡上してきても良いと考えていたのだが、現地で見た限り、トレランシューズで遡上してくるのは無理だったかもしれない。

青白い霧の中に沈んだ深山幽谷に人知れず残された人道橋。

私の前に人が訪れているとすれば、それはどれくらい前のことだろうか。

しばしこの風景に見入った。

対岸に渡って来し方を望めば、岩盤に刻まれた道の痕跡だけが残る姿は壮絶で、こちらから山を降ってここに到達したとすれば、通過できない崩落地点と見えるかも知れない。

私はその痕跡を越えて対岸に渡ったわけだが、その先に道型は残っていなかった。

1990年代に書かれた文献の段階で既に小沢側の隧道口は崩落して消失していることが記されており、現地に痕跡が乏しいことは予想されていたので、道型の消失に戸惑うことはなかった。

元々、萩の坂峠を越える旧道は尾根道として開かれていたようだが、それがトロッコ道が開かれ隧道が開削されたことによって廃れ、以降、尾根越で歩く人は居なくなった様子が文献調査で明らかになっている。

とすれば、この辺りから尾根に登る旧道などは元々存在しない訳で、実際、現地にもそういう痕跡は一切なく、また、ここを歩いた人が付けたような目印や標識杭のようなものも、目に入る範囲には見つからなかった。

ここからは地形図と現地地形を照らし合わせて萩の坂峠に突き上げる。

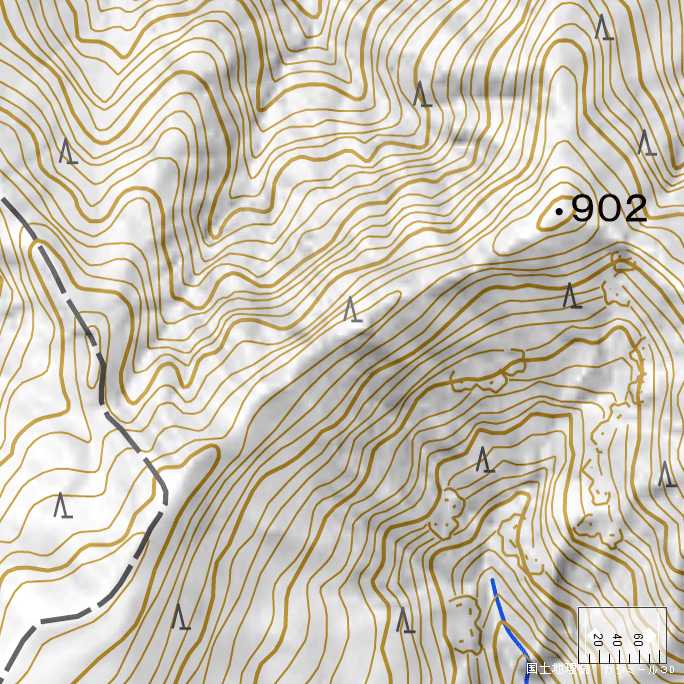

以下に、この萩の坂峠付近の詳細地形図と注釈図を掲げておく。両図は切り替え可能である。

参考地形図:萩の坂峠参考地形図(2022年11月)

萩の坂峠は、この地形図上でP902独標から西南西に進んで、三つ目のコル(峠)地形の付近にある。

詳細地形図上でその場所を突き止めるには、地図読みの知識と経験が必要だ。

その詳細は現地調査編で詳しくまとめていくことにして、ここでは注釈図に示した通りの位置に、小ピークや尾根、コルや沢筋が存在し、私は、ピンク色のログで示したような動線で尾根に突き上げ、萩の坂峠から降りに転じたということだけを述べておこう。

尾根に突き上げる頃には、来し方の谷を埋めていた霧も晴れてきて、樹林越しに小沢川対岸の稜線が見える。顕著なピークは袴越(1051.9m)付近だろうか。陽光がまぶしい南側~東側の河内川流域は、既に霧も消失していた。

8時3分。5.5㎞。標高907m地点であった。

地形図上で確認すると、これから辿る尾根筋に道があることは示されておらず、実際、現地に行っても明瞭な道は存在しないが、地形的にはハッキリしている上に藪も殆どないため、歩きやすい散歩道と言った風情だ。

暗いうちから出発し延々と霧の中を登り詰めてきただけに、この稜線に辿り着いた時は実に爽快な気分だったが、このルートには安易に踏み込んではいけない。

これからしばらくはこの尾根上を進み、萩の坂峠に達したら南側斜面に降る。

尾根は向かって右側の小沢側が広葉樹の二次林、左側の小和田側が植林地となっていた。

この対比は見事で、稜線上で方向を見失うこともないだろうが、地図上ではアップダウンがないように見える部分でも顕著な10m以下の起伏を伴っている。

それはスマホやGPSの地図であっても同じことで、地図を漫然と眺めていても、地図の等高線が暗に示している事実を読み取ることが出来なければ、この起伏は予測することが出来ず混乱するに違いない。

左手の植林地に向かって下降するのがルートであると分かってはいるが、萩の坂峠付近に達しても旧道は跡形もない。斜面もこれといって特徴のない一様な急斜面で、杉林は視界が開けずピンポイントに現在位置を探ることは難しいので、萩の坂峠で現在位置を確認し最終的に到達したい山伏沢の方向をコンパスで確認したら、その方向に向かってコンパスを維持しつつ斜面を降ることにする。

8時13分。5.7㎞。標高898m地点であった。

最初は一様な植林地の斜面ではあったが、降るほどに地形が収斂していき、やがて、予想通りに沢地形が現れその中に進むことが出来た。

時々振り返って来し方の地形も確認していく。万一、この先に降れない急崖などがあって登り返す必要が生じた場合、ルートを確保できるかどうかを確認する意味もある。

しかし、こうして急傾斜を降ってきた挙句道迷いを自覚した時、この急斜面をスタート地点の萩の坂峠まで登り返す判断を下せるだろうか。

知識として知っていて予定通りに進んでいることを認識していても、そのような感じ方をするのであるから、これが道迷いのさ中だったとしたら、恐らく、登り返すという判断は下せないのだろう。

この沢筋は、落ち葉が堆積していて一見歩きやすそうだったが、その落ち葉の下には不安定な瓦礫が転がっており、足元が安定せずに歩きにくかった。足回りは「Salomon XA PRO 3D V8 GORE-TEX」だったが、この手のオフトレイルとなるとグリップやプロテクションがやや物足りなかった。やはり、トレイルランニングシューズは、「トレイル」で使用するものだ。

沢筋を降っていくと程なく、地形図には現れないような水平な道型に突き当たった。これは文献調査済みの旧道で、上平集落付近から延びてきてトロッコ隧道に接続する道型だろう。となれば、この道型に沿って山伏沢の方向に進めば、目的の隧道跡に辿り着くはずだ。

ただ、不安なのは調査した文献自体が1999年~2000年にかけて発行されたもので、既に20年以上前の情報に頼っている点である。当時既に小沢側が埋没しているとあり、実際見てきた通り、小沢側には隧道の痕跡は何もなかったのだが、小和田側が埋没せずに残っている保証は何処にもなく、また、ネット上にもこの隧道を探索した記録は一切ない。正確な場所も突き止められてはいない。

もしかしたら、小和田側も埋没しているかもしれない。その可能性は心に留めておく必要がある。

しばらく歩みを進めると、山伏沢の本流に近付くにつれて道型は薄まっていき、遂には山伏沢の本流に呑まれる形でぷっつりと途切れた。

万事休す。やはり道型は消失しているようだ。

道型の末端には石垣が残っていた。

文献調査では「立派な石垣を積んだ道を山伏沢に向かうとトンネルが残っているという」と記されていたが、石垣自体が既に崩れており、トンネルもまた、時の流れの中で土砂に埋もれ、消失したのだろう。

一人、消えた道型の末端付近に立ち、悄然として山伏沢を降ろうと思いつつ、少し下った先から斜面を見上げると、そこに、野生生物のねぐらのような小さな洞穴が開いているのが見えた。

慌てて瓦礫や倒木の横たわる斜面を登り、その洞穴に辿り着いて見ると、案外奥が深く高さもありそうだった。

そこで更に近付いてよく確認して見ると、明らかに岩盤を削ったような跡がある。

間違いない。これが萩の坂峠に残る、トロッコ道の廃隧道跡である。

8時40分。6.4㎞。標高755m地点であった。

私は廃隧道の探索を趣味としている訳ではないので、この隧道に分け入り閉塞地点を確かめるという計画は元々持ってはいなかったが、今現実に口を開けている隧道を目の前にした時、中に入ることへの恐怖心と好奇心とがせめぎあい、遂には、中に入る決心を固めた。

もとより、安全性が担保されない以上、閉塞点まで行こうとは思わないが、ヘッドランプで照らしながら安全な範囲で探索をすることにしたのである。

そこで、余計な荷物は入り口に残し、ヘッドランプやカメラを携えて中に入ると、半ば埋もれた入り口付近とは裏腹に、概ね立って歩けるくらいの高さの隧道が奥に続いていた。断面形状は楕円を半分に切ったような形をしており、素掘りのゴツゴツとした岩肌が、ヘッドライトの明かりを受けて鈍く光っている。

奥は見通すことが出来ず、生き物の気配もなかったが、コウモリくらいは生息しているかもしれない。

この隧道が掘削されたのは戦前のことで、山伏沢から二つ隣にある所沢付近の山林を所有していた製材事業者が、木材の運搬の為に開いたのだという。木材運搬のための隧道ではあったが、1キロほどの隧道が掘削されたことによって人々は萩の坂峠に登る必要が無くなり、隧道を通るようになった。それで峠が廃れていったという記録があることについては、既に述べた通りである。

越えてきた小沢側に架かっていた金属製の橋を見た時、橋の上を通って木材が運搬されたとは思えなかったが、この隧道構造で木材を運搬できたのなら、先ほどの橋の上も運搬できよう。

馬がここを通ったとは思えないので、木馬道が開かれたとしても、それは小沢側の橋を越えた先だろうが、山腹に構造物があった辺りにでも集積場があり、そこから人力ではなく馬に引かせて、木材を運搬していたのかもしれない。

10mほど奥まで進み、岩盤が安定していることは確認したが、更に奥に進みたい気持ちを隧道内の湿気が打ち砕いていく。カメラのレンズはたちまち曇り、写真撮影をするとぼやけるようになった。のみならず、ヘッドライトの明かりも水滴に乱反射し、肉眼でも奥が見通しにくくなっていく。

振り返った先に入り口の明かりが見えているが、このまま、閉塞地点まで歩みを進めると、100%近い湿度の中で、漆黒の闇の中に分け入ることになるだろう。長らく侵入者によるかく乱を受けていなかったはずの隧道内部が、どのような安定度を維持しているのかは全くの未知数だ。上部の岩盤が崩れてこない保証も、足元の地面が突然陥没しない保証も、入り口付近の土砂が崩れない保証も、危険な野生生物が潜んでいない保証も、何もない。そして、武器になるようなものも土砂を掘り起こすショベルも、一切携行していない。

安全性の問題もあって、ここはやはり、引き返すことにした。

それでも、小和田側の入り口も埋没してしまう前に、この隧道を発見し中を探索することが出来て満足している。

「地上」に戻ると生還した心地がした。

見下ろす山伏沢本谷は、黄葉の盛りを過ぎてはいるものの、落ち葉の絨毯が敷かれたようになっており、見惚れる美しさだ。

ここでは人の世の移ろいなど我関せず、自然の営みが悠久の時を刻みながら続いているのであろう。

今回の踏査の目的の一つを達成した満足感に浸りつつ、一先ずはこの周辺に残るはずの道型を探してみるが、本谷の左岸側には文献調査で記されていたような道の続きが見つからなかった。

そこでこの付近の探索はこれで終了し、本谷に沿って林道天竜川線に出ることにした。その道のりもまた旧版地形図で見る限りは旧道の線形と一部重複している。萩の坂越の旧道の取り付きは、この山伏沢である。

林道天竜川線には10分程の降りで到達した。

8時59分。6.8㎞。標高682m地点であった。

久方ぶりのアスファルト道。この先、再び、道型の消失した旧道に入ることになるが、アスファルトは高速道路のように感じる。

この日全体の行程距離は24.1㎞だったから、結果論ではあるがこの段階で30%弱を踏査したに過ぎない。ひと仕事終えた気持にはなっていたが、まだ前半である。

小休止を挟んで、次なる目的地の徳久保集落に向かうことにしよう。

山伏沢~徳久保~引ノ田

ここから徳久保集落、小城集落を経て引ノ田集落に至るまでが中半である。徳久保集落周辺探索以外は現用車道を行くので行程に不安はないが、徳久保集落の探索は萩の坂峠と同様に廃道を行くことになる。

以下に、この区間のルート図を示す。

山伏沢を出発した後は、徳久保集落の入り口に当たる河内川付近まで、林道天竜川線を行くことになる。林道を歩き続ければ、先日歩いた門谷集落から大津峠を越えて水窪に達することが出来る。いずれ歩くことになるルートではあるが、その際は、林道そのものではなく、先人が歩いた旧道を辿ることにしたい。林道を辿るのは「ちゃり鉄」でこの地域を走る時になるだろう。

山伏沢を出た後は、吉が沢、所沢を同名の橋で越えていく。所沢では右岸側に舗装道路が伸びており、奥には建物記号がある。空撮画像で見ても、この奥に民家があることは分かっており、後ほど小城集落側からこの付近を周回してくる予定だったのだが、トラブルがあって予定通りには歩けなかった。その顛末は小城集落についてまとめる際に記述する。

右手河内川支流の谷間に、地図にない民家を眺めながら、更に歩みを進めて短い隧道で尾根をくぐり抜ける。隧道は天竜第二隧道という。

隧道を抜けた先では左手に宇連地区集会所の建物がある。

河内川源流の引ノ田、小城、所沢といった集落を含む地域は、鶯巣宇連とも呼ばれており天龍村の集計の中では、一括して扱われている。村による地区別の人口、世帯の集計表によると、平成22年度国勢調査で6世帯10名、平成27年度国勢調査で4世帯6名となっており、この僅かな期間にも人口の流出が続いていることが分かる。

宇連地区集会所を過ぎて小城集落への分岐地点の小沢を小城2号橋で渡る。ここでは沢の名前を確認できなかった。

更に進んで高瀬川を渡る地点に境橋が掛かっていた。境橋の名の通り、ここが長野県と静岡県の県境になる。そして、高瀬川は河内川の別称であり、高瀬橋は地名や川名に由来するのであった。

9時30分。9.2㎞。標高624m地点。林道に出てからは2.4㎞を33分で歩いてきたことになる。

ここから沢沿いに徳久保集落やブナ峠を経て水窪方面に続く旧道が延びているはずだが、見たところは左岸側に不明瞭な杣道が付いているだけだ。橋の袂に徳久保集落を指し示すような標識は何もなく、下調べをしてこなければ、入り口を見付けることも出来ないだろう。

なお、「徳久保」は「とっくぼ」と撥音読みし、泰阜村にある梨久保、恋久保、貝久保、浜松市に含まれるようになった水窪といった地名と同様、窪地に由来する地名と思われる。実際、地形図で確認する徳久保集落付近は、緩傾斜の高原状台地が緩やかなすり鉢状を呈しており、現地を歩いて見ても窪地という雰囲気の場所が多かった。

以下には幾つか地形図を掲げる。1枚目は旧版地形図にGPSログを重ねたもの、2枚目は2023年9月現在の地形図にGPSログを重ねたもの、3枚目は2023年9月現在の地形図に注釈を書き加えたものである。それぞれの図は原図と切り替え可能である。

1枚目、2枚目のいずれでも、境橋付近からの入渓路は高瀬川右岸側に描かれているが、現状は左岸側についている。

沢沿いに延びていた道は、沢の状況によって右岸を通ったり左岸を通ったり、臨機応変に付け替えられることが多く、現存する沢道でも、歩きやすいところを求めて徒渉を繰り返すものが少なくない。ここは、右岸か左岸か、という二者択一で道を判定するのではなく、高瀬川に沿って延びている道と解釈するのが適当だ。

そして、幾つかの二俣で分岐しつつ、最後は徳久保集落のある尾根に取り付いていくのだが、実際のGPSログと対比してみると、旧版地形図の方が旧道の位置を正確に表しており、現在の地形図に描かれた沢沿いの破線道は、実際には道として存在していない。

その様子を3枚目に参考地形図として掲げてある。

沢の分岐は下流側から大きく3箇所あったので、ここでは便宜上、下二俣、中二俣、上二俣と名付けておく。最後の上二俣から、俣の間の尾根に取り付いていくのである。

旧版参考地形図:徳久保集落付近(1936年4月)

ルート図:徳久保集落付近(2022年11月)

参考地形図:徳久保集落付近(2022年11月)

迷うこともない舗装道路から踏み跡も定かではない地山に入る時は、緊張感と期待感が入り混じった気持ちになる。不安を抱く必要はないし、不安になるならそれ以上立ち入るべきではないだろうが、適度な緊張感は必要だ。

橋の袂から左岸の杣道に入る。しばらく進んでから振り返ると、境橋が樹幹を通して見え隠れしている。暫し、人の生活圏からお別れすることになる。

この高瀬川も先ほど降った山伏沢と同様、落ち葉の絨毯が敷き詰められて美しい渓相。

訪れる者も居ない静かな渓流ではあるが、こうした風景の方が心洗われる。「自然」を売りにして観光地化されるほど、自然とは程遠くなるのは皮肉なものだ。

道型は左岸側についていたが、やがて岩盤に押し出されるようにして水流に向かい、それ以降は不明瞭になる。左岸は歩けないので右岸側に移るが、この先も同様に歩けるところを歩く感じになるだろう。

やがて地図読みで予測していた二俣に出る。ここを下二俣と呼ぶことにしよう。

下二俣では右俣に進むのが正解だが、左右とも俣の入り口は小滝状になっている。落差は小さいものの岩盤のせり出しなどもあって右俣は直登できそうになかったので、俣の間の尾根に取り付いて高巻くことにした。

この尾根には石積みの古い炭焼き釜の跡があり、ルートが正しいことを知る。

高巻きを終えて右俣に降り立ち沢を詰めていくと再び二俣に出る。ここを中二俣と呼ぶことにしよう。

中二俣も右俣に進むのが正解だが、ここも両俣共に小滝状となっており、同じくは直登できない。俣の間の尾根も岩尾根となっていて取り付けないので、ここは左俣の右岸側から小滝の上に回り込み、そこから中尾根を乗越して右俣に降り立った。

沢に降り立ってもう一段詰めると、上二俣と名付けた地点に出る。

ここで中尾根に取り付き、沢筋の道に別れを告げるのだが、取り付いた尾根の末端付近にはやはり炭焼き釜の跡があり、ルートが正しいことを確認できる。

10時22分。10.4㎞。751m地点であった。

尾根に取り付くと、傾斜がきつくなる分、肉体的な負担は大きくなるが、精神的には開放的な気持ちになる。沢筋には沢筋の良さもあるのだが、沢と尾根は陰と陽の対比がある。

沢筋に残っていた炭焼き釜の跡が暗示していたように、登る斜面は薪炭材を伐り出した後の二次林となっていた。徳久保には炭焼きを営む人の生活があったことが文献調査で明らかになっている。

ところどころに植林地がパッチ状に広がってもいたが、既に作業路もないこの地にあって、どうやって樹林の世話をしているのだろう。そんな疑問も湧きあがる。

登るほどに視界が開けていき、やがて、眼下遠くに小城の集落が見えるようになった。後ほど、そのそばを歩くことになるはずだ。

途中、苔生した石垣を随所に見ながら、やがて緩傾斜の窪地に達し、石垣の向こうに小屋が見えてきた。

徳久保集落着。

11時。11.3㎞。標高965m地点であった。境橋からここまで、1時間半。2.1㎞。標高差341mの行程だった。

既に本文でも触れてきたことだが、「峠道の駅旅(16)」によると、徳久保集落では昭和30年代まで平沢義一さんという方が定住生活を送っていた。平沢さんによれば「塩は水窪で買った。昭和八年頃からは小和田駅の小沢商店で買った」という。

他に、周辺地域から炭焼きを生業とする人々がやってきて、小屋掛けして生活していたようだが、この地で営まれた自給自足の生活は、どのようなものだったのだろう。

集落跡に残る平沢さんの小屋の中や周辺には、生活の跡が残っていた。近くの地面の上に鍋が転がっており、小屋の中には囲炉裏が見える。

倒壊した小屋や墓地も見える。

墓地にはいくつもの墓石が転がっていた。墓石と分かる形を保っているのは1基だけだったが、この地にも多くの人の暮らしがあったことが偲ばれる。

昭和前半以前の記録や徳久保集落の発祥についての記録は見つかっていないが、この地に生まれ、この地で暮らし、この地で亡くなっていった人も居るのだろうか。

訪れる者も少なく、保存活動なども行われていないこともあって、人が居なくなった徳久保の集落跡はやがては消えゆく運命にある。それは自然の摂理として受け入れたいが、この地に人の暮らしがあったという記憶は、汚すことなく記録の中に残していきたいものである。

標高1000m近い高原状の台地に人知れず佇む徳久保集落跡。

しばしの滞在の後、集落を後にした。

さて、ここからは山を降ることになるのだが、その前に訪れておきたいところが2箇所ある。

小屋のある窪地から山腹斜面に足を延ばすと、植林地の下に幾つもの石垣が残っていた。屋敷跡の様にも見えたが、建物の残骸が無いところを見ると、これは段畑の跡で、住民が自給自足するための作物を育てていた場所だと思われる。

更にその緩やかな斜面を登っていくと、眼下に徳久保集落の建物を見下ろす高台に1本の巨木が佇んでいた。

徳久保のネズコ。

常緑針葉樹で分布域はこの付近が南限。静岡県では珍しい樹種だという。

この大木の樹齢は800年との記録があるが、その真偽のほどは分からない。

ただ、樹齢が何年だったとしても、この大木が徳久保の盛衰を見守り続けてきたことには変わりがない。そんな大木に神を見たのか、辺りには崩れた小祠が残っていた。

先月の探訪で訪れた西山集落跡でもそうだったが、こうした大木は集落の守り神として大切に守られ、その付近に神社が設けられていることが多い。

この徳久保集落も同様で、大木の傍の小祠の他に、沢地形を挟んで少し離れたところに小さな神社が残っていた。

この神社は集落がある窪地の奥座敷のような場所にあった。石垣を積んだ上に小さな小屋が設けられており、小さいながらも参道状の階段もある。鳥居は消失したのか倒壊したのか見落としたのか、それらしきものは見つからなかった。

既にご神体は他に移されたのか、内部は荒れ果ててはいたものの、この規模の神社が残っているところを見ると、やはり、徳久保集落にはそれなりの人口があったように感じられる。

ネズコの大木と神社の2箇所を巡った後は、窪地の縁に沿って斜面をトラバースしながら、下山路に入ることにした。このトラバースの最中も、印象的な大木が2本、寄り添って生えているのに出逢った。

徳久保集落の一帯には、木霊の存在を感じた。

この徳久保付近を通っていた旧道は、集落の後背山地の斜面を登り詰め、金毘羅ボツと呼ばれる峠を越えて水窪方面へと延びていた。

以下にはこの付近の旧版地形図と最新地形図にGPSログや注釈を書き入れた参考図を重ね合わせ図として再掲する。旧道の様子は旧版地形図の方が正しく表現できているのでそちらをメインに表示した。

金毘羅ボツには秋葉大権現や金毘羅大権現と刻まれた石碑が残っているようだが、峠にそうした神を祀る石碑を設置して道中の安堵を願った先人の気持ちが偲ばれる。

今回は水窪に降る探索は行わないが、瀬戸野集落に至るそのルートも含めて、この付近の峠越えルートは幾つも探索課題が見つかっている。

参考地形図:徳久保集落付近(2022年11月)

金毘羅ボツまで往復することも頭をよぎったが、今回の目的地は徳久保集落。

金毘羅ボツ方面のルートの下調べは行っていなかったので、ここでは予定外の行動はせず、谷を迂回しながら目的の尾根に取り付く。

ハッキリとした道はなく、歩ける場所を目的地の見当を付けながら歩くことになるが、このような地形は、視界不良時には迷いやすいので注意が必要だ。

緩やかに右手に傾斜した植林地を進むうちに左手から尾根筋が近付いてきて、金毘羅ボツから続く尾根に乗る。

顕著な尾根地形に乗ったらそのまま降っていく。緩急織り交ぜた尾根筋に道型はないが、下草や藪、岩稜もなく歩きやすい。順調に降るうちに尾根の右と左に分岐する踏み跡が現れる。

左手の踏み跡にはピンクテープが付いているので一旦そちらを探ってみるが、尾根からは外れて斜面を降りていくので、これは杣道と判断して尾根に戻り、尾根の東側をトラバースしていく道を進むことにした。

結果論ではあるが、ここは左のピンクテープに従って斜面を降るのが正解で、斜面を降り林道天竜川線の栗橋の袂に出る新道だった。地元のNPO団体が設定したものらしい。

私は、尾根筋に沿って降ることにしたが、尾根の末端部分に作業場跡らしき平場があり、道型はそこで途絶えた。

ここからは完全な地山を降ることになるが、それでも途中、幾ばくかの人の気配があり、林道付近まで降ると、古いアンテナ設備が残っていたりした。

尾根の末端から忽然と林道天竜川線に出る。もちろん、目印などは何もない。ただ、地形的に考えると、この尾根を登るのもルートとしては自然である。

12時15分。13.5㎞。標高603m地点であった。

ここから暫くは、車道を行く。

来た道を戻る形で小城2号橋を目指すのだが、このルート上からは観音山から尾根続きにあるP1309の端正な頂が目に入る。

境橋まで戻って徳久保集落周回を終了。

直ぐ近くの小城2号橋からは沢沿いの道に入って小城集落を目指す。

地形図上では4棟ほどの建物記号が描かれているのだが、この集落に関する詳しい情報は事前調査でも手に入らなかった。

地図上、726.2mの三角点が示されているが、これは四等三角点「若林」。

名称の由来を知りたいところだ。

小城の集落に入ると、点在している民家はそれぞれ現住民家であることが分かった。

1軒目は小城への道に入って直ぐの右手斜面上にある。

茶畑を伴ってきれいに整えられた敷地は、ここが無住化した住居跡ではないことを告げていたが、人の気配はなくそのまま先に進むことにする。

道は谷の奥で橋を渡って3箇所でヘアピンカーブを描きながら、一気に高度を上げていく。

見やる先の山肌には随分高い所になだらかな場所が見える。

先ほどまで滞在していた徳久保の平だ。

更に舗装路を進むと、道の脇に古い軽バンが遺棄されており、その向こうに何やら工場らしき建物が見えてきた。

先に進むと尾根の平坦地に現住民家や工場が立ち並ぶ一画に入った。

デコトラも停まっており、どうやら、住民は土建業者らしかったが、監視カメラが色んな場所についており、何となく落ち着かない。

足早にこの区画を歩き去ると集落の奥の倉庫らしき建物辺りから、未舗装路に変わった。

未舗装路も車道規格で踏み固められており、歩くのに支障はない。

この辺りの尾根末端は、観音山登山の登山口にもなっているようで、ネット上にも登山記録が散見される。

更に進むと最終民家に達するが、その手前で小さなお堂があったので、そちらにもお参りしていく。

道が尽きるかという辺り、地形図上で細実線が破線に切り替わる地点に民家が見えてきた。人の姿もあったのでこの先の道の様子を尋ねるべく「こんにちは」と声をかけたのだが、その返事がいきなり「おぅおぅ!お前誰や!?何の用や!?」で様子がおかしい。

この辺の旧道を調べに来ており、この奥に進むことが出来るか伺いたい旨を告げるも、「お前、誰やねん!?」と取り付く島がない。名前を答えて改めて来意を告げると、「何のために調べる必要があるんじゃ?」、「出ていけ!帰れ!」、「舐めとんのか!?殺すぞ!!」と恫喝し始める始末。

正直、「殺す」と発言し始めた段階で、警察に通報することも考えたのだが、この場所に警察を読んだところで5分10分では来ないし、この手の人物に対して同じレベルで相手していても時間の無駄だ。この後、奥に続く道を周回して上の平集落付近を周った上で引ノ田集落から引の田道に入る予定があり、行程はまだ長い。

特に私有地に立ち入った訳でもないし、そういう規制線を破った訳でもないにも関わらず、見ず知らずの相手に「殺すぞ!」と息巻く小柄な男性を見ていると、腹が立つよりも憐憫の情すら抱いた。

臆病な番犬はテリトリーに人の姿を見かけると猛然と吠え立ててくる。相手が弱そうなら噛みついてくるだろうし、相手が強そうなら安全な場所から距離を置いて吠え続ける。この男性の姿はそれと似ている。

「帰れ!出ていけ!用もないのにこんな場所に来るな!」と喚き散らす男性が、手に持った農具を今にも振り上げんばかりに威嚇してくるのを見て、下手に殴り掛かられて相手を制圧することになったら、それこそ警察を呼ばねばならなくなると考え、「では帰ります」と引き返すことにした。

背を向けた瞬間に襲い掛かってきたり、モノを投げつけてきそうな気配があったが、後ろから罵詈雑言を浴びせ続けて来るだけだった。馬鹿馬鹿しい言葉を無視していると「答えろや!」などとワンワン吠えている。最後の言葉は「二度と来んな!ばーか!」だった。

GPSのログによると、12時42分。15.1㎞。標高749m地点であった。

10分くらい絡まれていた印象があったが、滞在時間はほんの2分程だった。

予定通りに回ることが出来なくなったので、上ノ平集落側は諦めることにして、天竜第二隧道付近から引ノ田集落に降ることにする。

引ノ田集落も数箇所に民家が点在しているようだが、最も下部の2世帯の家屋付近から小和田に通じる引の田線が今回の目的でもあるので、途中の枝道には立ち入らずに降ることにした。引の田線の状況が分からないので、予定している列車の発着時間に間に合わせる余裕を確保しておく意味もあった。

もちろん、追加調査が必要なら改めて訪れればよいし、実際訪れることになるだろう。

さて、ここまで、私は意図的に引ノ田集落と引の田線或いは引の田道という表現を使ってきた。

というのも、地形図上の地名表示は引ノ田であり文献の表記もそうなっているのだが、浜松市道としての呼称は水窪小和田引の田線となっており、「ノ」と「の」の違いがあるからだ。

使い分ける必要もなさそうではあるが、事実に基づいて、この探訪記の中では区別する。表現が混じっていたとしたらそれは私の誤記である。

集落への道も車道規格ではあるが、一面に積もった落ち葉を踏んだ跡はなく、この先の集落が既に無住化していることを静かに告げていた。

途中、索道の跡が残っているのを見かけた。

ケーブルは斜面下部に向かって延びており、比較的しっかりしたものだったので、林業用の索道と思われたが、最近使用されたような痕跡も見つからない。

林業全体が後継者不足もあって衰退しつつある中、この地域もその影響と無縁ではなかろう。

付近に散らばる植林地は、今も手入れされ、やがては伐採されて材木を搬出することになるのだろうか。それとも植林された後に時世が変わり、放置されている状態なのだろうか。

途中、2箇所ほどあった枝道を見送り、索道を通過してヘアピンカーブを越えると、眼下に引ノ田の集落が見えてきた。

この集落が無住化したのがいつ頃なのか、調査は進んでいないが、民家は手入れもされており、完全に放棄された様子はない。

2世帯が居住していたようで、それぞれの世帯の民家が、少し距離を置いて河内川に沿った段丘上に佇んでいた。谷間の平坦地で日当たりも良い。

ここが切り開かれた当時はもちろん、深い森の底だったと思われるが、先人は地形を読みながら、開拓と定住に相応しい場所を見極めたに違いない。

13時17分。18.3㎞。506m地点であった。

引ノ田~小和田

さぁ、いよいよ、今回の探索も後半に入る。

ここからは、引の田線に入って小和田駅まで戻る行程である。

このルートの途中からは2021年12月の探索で既に歩いている。その時、引の田線も全線を歩きたいと感じたのだが、その思いをいよいよ叶えることになる。

以下にはこの区間のルート図を、注釈図との重ね合わせ図として掲載する。

踏査の結果、分かったことではあるが、このルートは鉄製の小橋や桟橋が非常に多く、認知しただけで17箇所もあった。その位置をGPSログや写真のタイムスタンプを元に落とし込んである。

私が使っているCanon EOS6DにはGPS機能も付いているので、撮影した写真のRAWデータには位置情報も書き込まれてはいるのだが、これは誤差が大きくてあまり役には立たなかった。

参考地形図:引の田線注釈図(2022年11月)

引の田線の入り口は東側の民家の軒先にある。

何となく人の敷地に勝手に立ち入るような感じで気が引けたが、道型はそちらに延びており、小沢を渡る橋を越えた先、河内川の本流を越える付近に架かる橋の手前に、浜松市の管理看板が立っていた。紛れもなく、ここが公道ということになる。

引の田線の橋は金属製の桟道状の小さなもので、銘板を伴うような立派な橋ではないため、それぞれの名前も分からない。ここでは便宜上、引ノ田集落側から1号橋、2号橋と数えていくことにする。

それで言うと、集落付近で1号橋、2号橋があり、2号橋で河内川を渡っている。

この2号橋からは引ノ田集落の家屋を見渡すことが出来た。

小和田側からやって来たなら、ゴールに辿り着いてホッとする場所だろう。

2号橋を渡った先から石垣を積んだ旧道が現れる。

道型はハッキリとしており、落石はあるものの歩きやすい。と思いきや、唐突に倒木地帯が現れて、滑りやすい倒木を跨いで歩く難儀に遭遇する。

それを越えて3号橋、4号橋と進む道中は、再び歩きやすい雰囲気になるが、長い桟道状の5号橋付近に達すると、橋全体が倒壊していて通行不可能となる。

付近にルートを探り、ここは下巻きで通過した。

なかなか、一筋縄にはいかないことが分かってきた。

5号橋を越えた先は、植林地の山腹斜面を進む。

常時水流のあるような沢を越えることはないが、襞状の沢地形を桟道状の橋で越えていく。6号橋は欄干部分が崩壊しており、落石か倒木の直撃を受けたようだ。その後の7号橋、8号橋も桟道、片桟道といった雰囲気だが、8号橋の手前の少し大きな沢地形では道型が洗堀を受けて流出していた。

こうした旧道で真っ先に崩れていくのは、大雨時に雨水が集まる沢部分である。

土石流が発生した場合は瓦礫などに埋め尽くされて道型が埋没消失するのだが、この場合は意外と歩きやすい。

しかし、水流が表土を洗い流した場合は岩盤が露出して道型が流出消失する。この場合は通過が極めて難しくなることがある。先月、門谷林道で出くわした白ナギであるとか、今回、静岡県道288号大嵐佐久間線で出くわした白神の大ナギ、亀ノ甲の黒ナギが、その典型である。

8号橋の手前の洗堀は、それほど大規模なものではなかったので、通過に大きな支障を生じることがなかったのは幸いだ。

8号橋を越えた辺りで、対岸の高い所に向かって林業用の索道が延びていた。

現用されているようには見えなかったが、上平集落方面との間で、資材のやり取りに使われていたのかもしれない。

その索道の向こうに9号橋があるが、半ば崩れかけた9号橋は地面の窪みに置かれたグレーチングのような橋だった。

この先、山腹に綺麗な道型を表す部分もあるが、10号橋、11号橋、12号橋が連続する付近では、進路左側の山手は岩盤となっている。

尤も、見た目は険阻ではあるものの、岩盤から少し距離を置いた中空に桟道状に橋が延びているので、落石や倒木の直撃を受けたりすることもなく、橋は比較的綺麗な状態を保っていた。

13号橋は橋脚を伴った大きな橋で、この引の田線では最も高さのある橋だ。

それらしく、地図にもはっきりと表れる顕著な沢を越えているのだが、この沢の名前はまだ調べられていない。

13号橋を越えた後はしばらく倒木の多い箇所があるが、更に進むと、かなり高く石垣が積まれた箇所を通過する。この付近では徐々に河内川からも離れていくので、地形だけを見ていると登っているかのように錯覚する。

少しずつ降っていく引の田線よりも河内川の下刻が激しいために、相対的な高度差が広まっているだけのことである。

13号橋以降は橋の間隔が長くなり、道型は斜面上部をトラバースするような形になる。

14号橋を越えた辺りでは、樹幹越しに上平集落を望むことが出来た。

地形図に記されたP550独標付近から広がる尾根地形を周り込むように進んでいくと、欄干部分が壊れた15号橋。6号橋や9号橋と同じような壊れ方をしており、倒木の影響を受けたものと思われる。

15号橋を過ぎた辺りで、見覚えのある風景となり、2022年12月に歩いた区間に入る。

ただ、塩沢下手集落付近からの旧道との合流は、ハッキリとは分からなかった。

16号橋は2022年12月にも越えているはずだが、当時の写真に記録されておらず、対比は出来ない。

更に進んで大きな沢地形を越える。水流は無かったものの道は流出消失していた。

そして見覚えのある電柱が現れる。道端には古い空き缶も落ちている。引の田線の終りが近付いてきたことを感じる。

片桟道のような17号橋を越え、見覚えのある後ろ向きの標識が目に飛び込んでくる。その先に簡易舗装の塩沢道が現れて、引の田線の踏査を無事終了することが出来た。

14時23分。20.9㎞。標高351m地点であった。

引の田線の踏査は1時間6分。2.6㎞。降り標高差155mという結果になった。

この先は既に馴染みとなった小和田地区。ダイジェスト版ではなく本編として、写真を省略せずに進むことにする。

小和田駅の出発予定時刻は16時11分。豊橋発天竜峡行きの527Mに乗車する。

残り2時間弱の時間があるので、高瀬橋、小和田池之神社を巡った上で、駅近傍の社宅や製茶工場を探索する十分な時間が取れそうだ。

まずは不動沢吊橋を渡る。小さな吊り橋に過ぎないものの、引の田線を歩いてきた後だと、随分、立派な吊橋のように感じた。

桟道の崩落部分も確認していく。市による補修工事などが行われる様子はない。

宮下旧宅を通り抜け高瀬橋を往復。途中、「火気に注意」のお馴染みの一斗缶が木漏れ日を受けてぶら下がっていた。

高瀬橋も崩落が進む一方で、やがては主索をはじめとするケーブルだけが谷を渡る状況になっていくのだろう。

後背尾根に登って見下ろしてみたものの灌木に遮られて橋の姿は明らかではない。

ここから対岸までは徒渉が必要となるが、そのラストピースを埋めつつ河内川を遡行して、遠州街道旧道が河内川を徒渉した部分の周辺探索や、河内川橋梁周辺の飯田線の様子を探索する課題が見つかっている。数年のうちには実施したいものだ。

来た道を引き返して高瀬道と塩沢道の分岐まで戻る。龍東線という観点ではここから塩沢道が分岐していくということも言えるが、既に龍東線そのものが歴史の中の道となっている。

この先の道は特に危険箇所もない。クールダウンも兼ねてのんびりと歩いて行くことにする。

振り返ると、今朝、越えてきた南信国境の山並みが、西日を受けて横たわっている。高瀬橋がある県境付近は早くも日が陰っており、小和田駅周辺に日没が訪れようとしていた。

社宅下まで到達した後、いつもの場所で眠るミゼットに挨拶をして、荷物を降ろさずにそのまま小和田池之神社まで足を延ばすことにした。

ナガ沢を渡って神社参道に入る。

このナガ沢の上流には長沢橋がある。浜松市の路線認定図にも「ナガ沢」という表記があり、小和田駅にまつわる地名として確証のあるものだ。小和田駅周辺の地誌に関する記録は極めて乏しいが、時折、出版物や公的機関の情報が手に入ることもある。それらを丹念に収集整理し、この探訪記に記録していく作業は、遅々として進まないとは言え、楽しくもあり有意義なものでもある。

ナガ沢から5分程の小和田池之神社にもお参りして、今回の探索はほぼ終了した。

小和田駅まで戻り、製茶工場や社宅の内部も少し偵察してみる。

15時10分。23.7㎞。標高281m地点であった。

製茶工場はよく知られているように様々な機械類が散乱しており、三段になったうちの一番上の区画にはレジが遺棄されていたりする。

これが製茶工場で小沢商店を併設していたということは、文献調査で明らかにはなっているので、別途まとめておきたい。

既に崩壊は進んでおり、いずれ完全に倒壊することになるだろう。

その際には駅周辺の管理上問題から、瓦礫類は撤去されてしまうのかもしれない。

往時の姿を辛うじてとどめているうちに、小和田駅や集落の歴史を物語る記録として、この建物の姿をしっかりと記録しておきたい。

社宅側も少しだけ内部を覗いてみた。

社宅であったことを証明するものは見つかってはいないが、丹念に捜索すれば、この建物がどのように活用されてきたものなのかを物語る資料が見つかるかもしれない。人が集う場所としての最期の活用は、1993年の皇太子・皇太子妃結婚にあやかって、小和田駅で行われた1組の挙式の際ということになるだろう。建物内には、その際の調度品が放置され散乱しているようである。

厨房部分はこれまでも何度か覗いたことがあるが、残された食器類の位置や種類など、何も変わらないように見える。ただ、場違いなCB缶のカートリッジが棚に置かれているのが気になった。訪問者が残していったのだろうか。

風呂場付近も覗いてみる。

壁は少しずつ朽ち果ててきてはいるが、建物内にある内風呂だ。

この地域の古い廃屋を見ていると、厠や風呂場は母屋から離れた場所に設置されていることも多いので、この建物がそれだけ特別な建物だったことが窺い知れる。

その風呂場の脇には1階部分に入る扉があって半開きになっている。中を覗いてみると、2階への階段と隣り合わせに、倉庫らしき区画があった。

中に入って確認したわけではないが、種々雑多な物品が放置されている。

2階への階段を上がれば、居住空間だった2階を見ることが出来ようが、この時は、1階部分を覗くだけにした。

この建物は、実際には2階部分がメインで1階はむしろ付随空間なのであった。入り口が2階部分にあることからもそれが分かるが、塩沢道や製茶工場側からみれば、平屋建てにも見える。

社宅の周りをぐるりと一周し、河畔に降りてみた。

西日を受けた国境稜線が遠くに輝いている。天竜川は湖水のように静まり返り、対称的に風景を反射している。

25㎞余りの行程。ランニングするならともかく、今日のような地山含みのルートで歩いてくるとなると、それなりに歩きごたえのある距離だった。

無事に踏査を終えた安堵感に浸りながら、遥かに続く山並みを、小和田に住んだ人々も眺めたものだろうか、と暫し物思いに耽った。

振り返れば社宅がこちらを見下ろしており、ミゼットは腹をこちらに向けていた。

ところで、小和田駅のミゼットといえば社宅下に横たわる一台がよく知られているが、駅舎下の空間にも2台のミゼットが眠っている。

こちらはかなり傷んでおりいたたまれない姿をしているが、合計3台もの廃車体が付近に眠っていることになるし、先月の門谷林道調査で見つけたミゼット2台、軽トラ1台を含めると、小和田駅周辺に残された廃車は合計6台ということになる。

15時20分。24.1㎞。標高294m地点。

小和田駅に到着する。

駅舎には2名ほどの来訪者の姿があり、軽く挨拶を交わして荷物の整理と着替えを済ます。

ここからは一旦伊那小沢駅に戻り、デポしてきた荷物を回収。その後、平岡駅で途中下車して龍泉閣の温泉に入る。入浴施設の乏しい三信鐵道区間沿線にあって、駅併設の龍泉閣は貴重な温泉施設で、この旅でも毎日平岡駅に立ち寄って温泉に入ってから、その日の駅前野宿地に向かう計画となっていた。

この日は、鶯巣駅での初めての駅前野宿である。

残り20分程はホームで過ごすことにした。

私は、527M普通列車で16時11分に駅を出発するが、その少し前に554M普通列車が大嵐駅に向かって小和田駅を出発していく。この両者は大嵐駅で行違ってくるのである。

程なく、554Mが到着する。他の訪問者はこの列車で立ち去ったので、後には私一人が残る。

駅前野宿で旅することもあって、こういう場面にはよく出くわす。

続いて527Mがやってきた。

今回も萩の坂峠や徳久保集落、引の田線など、味わい深いルートを楽しむことが出来た。普段からトレーニングを行い、知識や技術、体力を身につけておく必要はあるが、小和田駅の周辺には他にも訪れたい魅力的な場所が幾つもある。

何年もかけてそれらの地域を巡りながら、この地域の過去と現在を記録し、未来に残していきたいものだ。